L’era dell’intelligenza artificiale ha scardinato i paradigmi delle esposizioni d’arte in modi che neanche i più visionari curatori avrebbero potuto immaginare solo un decennio fa. Si pensi a una sala espositiva che non è più solo un contenitore passivo di opere, ma uno spazio interattivo in cui algoritmi sofisticati plasmano l’esperienza culturale del visitatore. Non si tratta più di osservare, ma di vivere l’arte attraverso un dialogo continuo con la tecnologia. Il mix tra AI, realtà aumentata e virtuale ha reso la fruizione artistica un terreno di sperimentazione che ridefinisce il ruolo del curatore e del pubblico, spostando la percezione dall’arte come oggetto statico a un’esperienza dinamica e personalizzata.

L’intelligenza artificiale trasforma il visitatore in un protagonista attivo, adattando le esposizioni ai suoi interessi e stati d’animo, in un modo che nemmeno la più raffinata guida umana riuscirebbe a replicare. Immaginate un sistema capace di interpretare emozioni, consigliare opere basate su preferenze latenti, e offrire narrazioni contestuali a ogni passo. La personalizzazione è il nuovo mantra, ma non senza rischi: un’overdose di dati e schermi rischia di offuscare il valore intrinseco dell’opera, riducendo l’esperienza a una mera interfaccia tecnologica. Gli entusiasmi per la tecnologia vanno temperati, perché l’arte resta una sfida alla superficialità, un invito alla contemplazione profonda, e non un gadget da esibire.

L’aspetto curatoriale non sfugge alla rivoluzione digitale: l’AI offre strumenti potenti per analizzare i dati dei visitatori, ottimizzare flussi e predisporre percorsi espositivi più efficienti e coinvolgenti. Tuttavia, non tutti sono pronti ad abbandonare la tradizione; il rischio è che la tecnologia diventi un’illusione di innovazione, sacrificando la genuinità per un’esposizione “smart” che più smart non può essere. Inoltre, malfunzionamenti e aggiornamenti frequenti sono un freno costante, e i costi associati pongono dubbi sulla sostenibilità a lungo termine di questi modelli.

L’arte generata dall’AI, altro capitolo affascinante e controverso, sfida il concetto stesso di creatività. È possibile che una macchina, per quanto sofisticata, possa davvero catturare la complessità dell’esperienza umana, con tutte le sue contraddizioni e intensità emotive? Molti puristi ritengono che l’arte artificiale manchi di quella scintilla che solo l’intenzionalità umana sa infondere, ma il pubblico, specie il più giovane, sembra invece attratto da queste forme ibride, forse perché più accessibili e sensorialmente stimolanti.

Il confronto tra esposizioni tradizionali e digitali si fa sempre più acceso. Quasi il 41% degli intervistati in uno studio recente pensa che le mostre digitali possano rimpiazzare quelle fisiche, apprezzando la comodità e la possibilità di interagire a distanza. Un terzo vede un equilibrio possibile, riconoscendo il valore delle esperienze “live”. Il resto è scettico, soprattutto chi considera l’arte un rituale insostituibile, un evento che si vive nel tempo e nello spazio, con tutta la sua carica culturale e storica. Il dibattito non è solo tecnologico, ma antropologico.

L’equilibrio tra innovazione e tradizione rimane la sfida cruciale. I curatori di domani dovranno combinare la potenza dell’AI con una sensibilità artistica che non si perda in tecnicismi. La tecnologia deve essere un mezzo e non un fine, un modo per intensificare la connessione emotiva e intellettuale con l’opera, non un motivo di distrazione o alienazione. Il vero successo sarà un’arte che sappia essere ibrida, polifonica, capace di dialogare con il pubblico multiforme di oggi senza rinunciare alla sua essenza.

Il futuro delle esposizioni d’arte vive quindi in un territorio incerto, tra promesse rivoluzionarie e insidie reali. Il rischio è quello di un museo intelligenza artificiale che celebra se stesso anziché le opere. Ma se usata con intelligenza, l’AI può arricchire non solo la forma, ma anche la profondità, rivelando storie nascoste, aprendo nuove prospettive culturali e democratizzando l’accesso all’arte. Il vero salto di qualità sarà nel mantenere vivo il nucleo umano, la creatività imperfetta, e la capacità di stupirsi di fronte all’inaspettato, che nessun algoritmo potrà mai prevedere completamente.

Non è un caso che i dati mostrino una crescente domanda di esperienze personalizzate, ma anche una persistente nostalgia per l’autenticità. Il pubblico vuole sentirsi guidato, ma non imbavagliato. Un museo intelligente non può diventare un centro di controllo totale, pena perdere la sua ragione d’essere. La sfida è usare la tecnologia per amplificare la complessità, non per banalizzarla.

A ben vedere, questa trasformazione è un invito a ripensare cosa significhi essere spettatori, curatori, e artisti nell’era digitale. La tecnologia ha il potere di ridisegnare la relazione tra uomo e opera d’arte, ma sta a noi decidere se sarà una rivoluzione autentica o un’illusione effimera. L’arte intelligente del futuro sarà quella che saprà sorprendere, far riflettere, e forse un po’ disturbare, senza perdere mai il contatto con la nostra umanità.

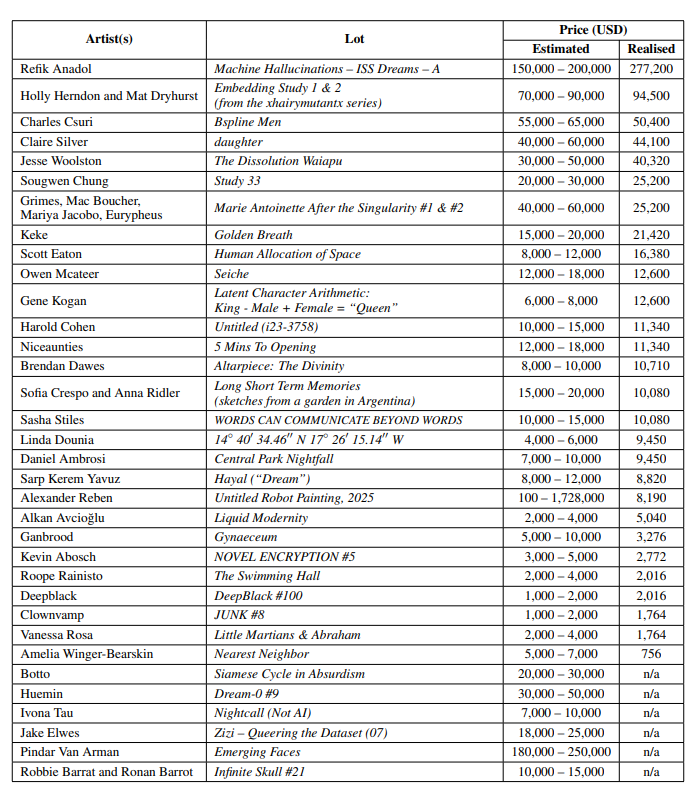

L’arte non è mai stata un territorio neutro. Nel 2025, con l’asta storica di Christie’s denominata “Augmented Intelligence”, si è aperto un nuovo capitolo destinato a scuotere le fondamenta del mondo artistico tradizionale. Mai prima d’ora l’arte generata da modelli di intelligenza artificiale aveva ottenuto una consacrazione così ufficiale, con un incasso che ha superato i 728.000 dollari.

Tuttavia, questa cifra da capogiro non è bastata a placare le polemiche. Oltre 6.500 artisti, in un gesto senza precedenti, hanno firmato una lettera aperta chiedendo la cancellazione dell’evento, accusando il sistema di perpetuare un “furto di massa” delle loro opere attraverso i dataset di training AI. Qui non si tratta più solo di estetica o mercato, ma di una battaglia che pone al centro il nodo irrisolto del copyright nell’era digitale.

La questione è tanto semplice quanto complicata: se un algoritmo impara da milioni di immagini protette da diritti, fino a che punto il prodotto finale può essere considerato originale? Mentre gli artisti tradizionali si schierano sul fronte della tutela, i fautori dell’arte digitale a partire da nomi come Refik Anadol, che ha visto la sua opera “Machine Hallucinations ISS Dreams A” aggiudicata per 277.200 dollari rispondono con una critica severa all’isteria che circonda il tema, bollando le accuse come “pratiche critiche pigre” e sottolineando l’importanza di un approccio innovativo, persino rivoluzionario, alla creatività.

In realtà, dietro l’apparente rottura, emerge una strategia ben più conservatrice di quanto si possa pensare. Christie’s ha giocato d’astuzia, avvolgendo l’arte AI in una patina di tradizione. La fisicità delle opere, pur nate in digitale, è stata garantita tramite controparti tangibili: tele dipinte a olio, tessuti jacquard, sculture. Questo escamotage ricorda la famosa “aura” di Walter Benjamin, quel carattere irripetibile e autentico che distingue un’opera d’arte e che l’era digitale sembra aver spazzato via. Conferire questa aura tramite oggetti fisici è un modo per calmare i nostalgici e rassicurare il mercato, ancora radicato in schemi tradizionali.

Un secondo pilastro di questa strategia è la paternità, argomento delicatissimo nel campo dell’AI. Se è vero che i titoli dei media gridano “l’AI crea arte”, Christie’s ha scelto di enfatizzare il ruolo umano: ogni opera è presentata con nome e anno di nascita dell’artista, rinforzando l’idea che dietro il codice ci sia sempre un essere umano. Questa attribuzione serve a stabilizzare un terreno giuridico ancora incerto sull’autorialità delle intelligenze artificiali, facilitando l’autenticazione e la vendita delle opere.

Un esempio emblematico del paradosso tra tecnologia e tradizione è “Untitled Robot Painting, 2025” di Alexander Reben, creato dal vivo da un robot al Rockefeller Center durante l’asta. La tela cresceva lentamente con ogni offerta, un pollice quadrato ogni 100 dollari, mentre una piccola impronta umana spiccava al centro. Quel minuscolo segno è diventato il simbolo della tensione tra la presenza umana e la macchina: l’arte AI non è solo automazione, ma una ricerca del contatto, un dialogo tra la mano e l’algoritmo. Ai-Da, il robot artista che nel 2024 ha venduto un ritratto di Alan Turing per un milione di dollari, conferma questa tendenza. Il trucco vincente non è tanto la macchina, quanto l’antropomorfizzazione: dare volto, personalità, storia all’intelligenza artificiale.

Tuttavia, non tutte le opere sollevano gli stessi dilemmi etici. L’approccio di artisti come Sofia Crespo e Anna Ridler, che hanno utilizzato esclusivamente fotografie da loro stesse scattate per creare “Long Short-Term Memories”, dimostra che esiste una strada più responsabile e consapevole. Il dibattito non può essere semplicisticamente diviso tra AI sì o AI no, ma deve concentrarsi su come si crea, quali dati si utilizzano, e quale valore si attribuisce alla trasparenza e al rispetto delle fonti.

Il panorama si fa ancora più interessante quando si osservano progetti come quelli di Sougwen Chung, che dipinge insieme a robot in una vera e propria co-creazione, o Jesse Woolston, che realizza sculture ibride in bilico tra natura e tecnologia. Queste pratiche anticipano un futuro non di sostituzione, ma di ibridazione creativa, in cui l’AI potenzia e moltiplica le possibilità espressive umane, ridefinendo i confini della creatività.

Il mercato, dal canto suo, agisce come il vero arbitro culturale, determinando cosa sia arte e cosa no attraverso dinamiche di percezione e desiderabilità. Questa funzione di “framing” è essenziale per comprendere l’evento Christie’s. Secondo John Berger, la pubblicità è nostalgica perché deve vendere il passato al futuro. In questo senso, l’asta ha costruito una narrazione che fa appello a codici consolidati, rassicurando un pubblico e un mercato che ancora fatica a digerire l’inedito.

“Augmented Intelligence” non è solo un’asta, ma un laboratorio a cielo aperto che ci spinge a riflettere sul futuro dell’arte e della creatività. Il mercato si muove con cautela, cercando di mantenere un equilibrio tra innovazione e conservazione, mentre la comunità artistica si divide tra entusiasmo, diffidenza e protesta. Il nodo etico e legale resta ancora da sciogliere, ma la direzione è chiara: non si tratta di un’alternativa tra umano e macchina, bensì di un’evoluzione ibrida della creatività stessa.

Come afferma James O’Sullivan, è tempo di abbandonare il “linguaggio della rivoluzione” per abbracciare quello dell’evoluzione. Gli artisti sono chiamati a diventare i custodi di un futuro responsabile, dove intelligenza artificiale e integrità creativa coesistano, in un gioco di equilibri che definisce non solo il valore dell’arte, ma anche il significato di essere creativi nell’era delle macchine pensanti. Il percorso sarà tortuoso, ma il primo passo, per quanto controverso, è stato compiuto.