Google ha appena lanciato un guanto di sfida che suona come una sinfonia sinistra nelle orecchie di GitLab e JFrog. Si è presa Windsurf, startup specializzata in generazione di codice via AI, con una mossa chirurgica da 2.4 miliardi di dollari. No, non si tratta solo di un’acquisizione tecnologica. Qui siamo davanti a una dichiarazione di guerra nel cuore del DevSecOps, quel crocevia impazzito dove sviluppo, sicurezza e operations ballano sulle note dissonanti della produttività automatizzata. Un settore che, in piena esplosione, ha trovato nelle AI generative e negli agenti software autonomi la sua nuova arma nucleare.

Categoria: Business Pagina 1 di 23

Nuove prospettive su come la tecnologia ai sta plasmando il futuro del business e della finanza

Che Maria Chiara Carrozza sia una delle menti più brillanti della scena scientifica e politica italiana è un fatto. Che il Paese non se ne sia ancora accorto, è la parte interessante. In una nazione dove il termine “innovazione” viene usato come il prezzemolo nei talk show domenicali, Carrozza rappresenta quel tipo di cervello che ti aspetteresti in un think tank del MIT, e che invece si ritrova a parlare di neuro-robotica davanti a parlamentari distratti da WhatsApp. Una donna che non solo ha progettato protesi robotiche che sembrano uscite da un episodio di MIB, ma ha anche avuto l’ardire di fare il Ministro dell’Istruzione in un Paese dove i docenti universitari devono ancora chiedere permesso per installare un software.

Benvenuti nel teatro delle illusioni finanziarie, dove le startup tecnologiche italiane si affacciano con l’entusiasmo ingenuo dei fondatori che confondono un palco con una piazza. L’EGM acronimo nobilmente ambiguo di Euronext Growth Milan si presenta come il mercato alternativo per le PMI innovative, una promessa di capitali, visibilità, scalabilità. In pratica: il posto dove una startup può finalmente smettere di elemosinare seed round da venture in modalità oracolo e accedere, si dice, al grande banchetto del capitale pubblico. Ma la realtà è più crudele, più sottile, più pericolosa: EGM non è un mercato. È una recita. Un catalogo interattivo con scarsa interazione e nessun pubblico pagante.

La democrazia algoritmica parte da Roma: perché l’intelligenza artificiale può salvare il parlamento (se glielo lasciamo fare)

C’è qualcosa di irresistibilmente ironico nel vedere la Camera dei Deputati tempio della verbosità e del rinvio presentare, tre prototipi di intelligenza artificiale generativa. In un Paese dove un decreto può impiegare mesi per uscire dal limbo del “visto si stampi”, si sperimenta l’automazione dei processi legislativi. Lo ha fatto, con un aplomb più da start-up che da aula parlamentare, la vicepresidente Anna Ascani. Nome noto, curriculum solido, visione chiara: “La democrazia non può restare ferma davanti alla tecnologia, altrimenti diventa ornamento, non strumento”. Che sia il Parlamento italiano a fare da apripista nell’adozione dell’AI generativa per l’attività legislativa potrebbe sembrare una barzelletta. Invece è un precedente.

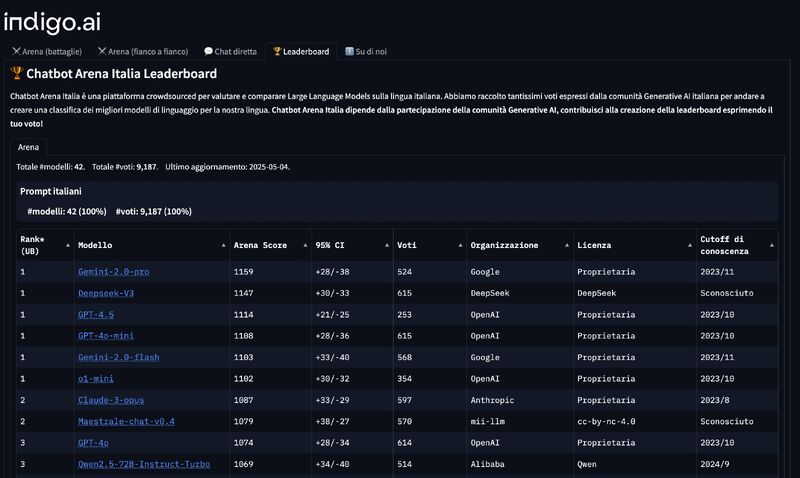

Ci siamo abituati a un mondo in cui l’intelligenza artificiale parla inglese, pensa inglese e viene valutata secondo criteri stabiliti, indovina un po’, da aziende americane. Fa curriculum: openAI, Google, Anthropic, Meta. Chi osa mettersi di traverso rischia di essere etichettato come “romantico”, “idealista” o, peggio ancora, “locale”. Ma ogni tanto succede che una scheggia impazzita scardini l’equilibrio dei giganti e costringa il sistema a sbattere le palpebre. È successo con Maestrale, un modello linguistico italiano open source, sviluppato da una piccola comunità di ricercatori guidati da passione, competenza e una sfacciata ostinazione.

Da qualche parte tra i vicoli di Napoli, mentre la gente sorseggia caffè ristretto e bestemmia per il traffico, si è acceso un interruttore silenzioso che promette di cambiare la relazione tra fisico e digitale. Non stiamo parlando dell’ennesimo visore in stile “metaverso da salotto”, né di un social network clone pieno di filtri e pubblicità programmatica. Cubish, startup italiana fondata da 26 co-fondatori (sì, ventisei, non è un errore di battitura) dopo quattro anni di R&D ossessivo, ha rilasciato un’app gratuita che non aggiunge un nuovo mondo, ma ripara quello esistente: porta il web nel mondo reale. Letteralmente.

Lo Spatial Web non è uno slogan o una buzzword da conferenza, è un’infrastruttura digitale che Cubish ha cominciato a costruire a colpi di geometria: la superficie della Terra viene divisa in Cubi da 10 metri per lato. Ogni Cubo è un’unità geospaziale, un contenitore unico identificato da coordinate precise. In altre parole, ogni punto del pianeta diventa un nodo digitale. È come assegnare a ogni metro quadro un dominio, ma con le regole dell’urbanistica e la logica del Web 3.0. È l’architettura dell’informazione che si fa cartografia.

Fondazione Pastificio Cerere, via degli Ausoni 7, Rome

Ci sono momenti in cui la tecnologia smette di essere strumento e si rivela religione. Dogmatica, rituale, ossessiva. Con i suoi sacerdoti (i CEO in felpa), i suoi testi sacri (white paper su GitHub), i suoi miracoli (GPT che scrive poesie su misura), le sue eresie (la bias, l’opacità, il furto culturale). A Roma, il 10 luglio 2025, questo culto algoritmico entra finalmente in crisi. O meglio, viene messo sotto processo con precisione chirurgica. Perché AI & Conflicts Vol. 02, il nuovo volume a cura di Daniela Cotimbo, Francesco D’Abbraccio e Andrea Facchetti, non è solo un libro: è un attacco frontale al mito fondativo dell’intelligenza artificiale come panacea post-umana.

Presentato alle 19:00 alla Fondazione Pastificio Cerere nell’ambito del programma Re:humanism 4, il volume – pubblicato da Krisis Publishing e co-finanziato dalla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali – mette a nudo l’infrastruttura ideologica della cosiddetta “estate dell’AI”. Un’estate che sa di colonizzazione dei dati, di estetiche addomesticate, di cultura estratta come litio dal sottosuolo cognitivo dell’umanità. Se questa è la nuova età dell’oro, allora abbiamo bisogno di più sabotatori e meno developers.

Forse “un tizio in un seminterrato”, ha detto, che deciderà di cambiare per sempre il mondo, armato solo di una buona idea e una GPU di seconda mano.

Nel podcast “High Performance”, il miliardario texano ha spiegato come ci troviamo solo nella “preseason” dell’AI. Paragonando la situazione attuale all’alba dei personal computer o degli smartphone, ha disegnato uno scenario in cui il vero impatto della tecnologia deve ancora manifestarsi.

Secondo lui, tra cinque anni il cambiamento sarà così profondo da stravolgere completamente la nostra percezione del lavoro, del business, perfino della creatività.

Le informazioni sono arrivate il 6 luglio 2025, ma la storia era già nell’aria da settimane. Manhattan suda, letteralmente e metaforicamente, sotto un sole di maggio che sa di agosto. Rockefeller Center pullula di turisti sudati, ragazzini viziati con frappuccino rosa e dirigenti Google con lo sguardo distaccato. Al centro della scena: una scultura che sembra uscita da un incubo LSD di Escher e Yayoi Kusama, ribattezzata con disinvoltura “un vivace labirinto di specchi”. Solo che qui, a riflettersi, non c’è solo chi guarda. C’è anche l’ombra lunga della macchina, che ha cominciato a disegnare.

Quando la Tokenizzazione diventa truffa: l’illusione dell’equity e l’ennesimo pasticcio di Robinhood

Siamo nel 2025 e qualcuno ancora si stupisce che la parola “token” venga usata come specchietto per le allodole. Come se la storia di FTX non avesse già inoculato abbastanza anticorpi nel sistema. Eppure eccoci qui, con Robinhood il broker per millennial disillusi e boomer con velleità da day trader che lancia “OpenAI tokens”, suggerendo, neanche troppo velatamente, che si tratti di partecipazioni azionarie in OpenAI. Spoiler: non lo sono. Non lo sono mai state. E non lo saranno mai, a meno che Sam Altman e soci non decidano improvvisamente di mettere la loro equity sul banco del supermercato accanto alle patatine.

Uno dei problemi dei titoli delle leggi americane è che sembrano usciti da un romanzo di fantascienza scritto da uno stagista del marketing sotto acido. “One Big Beautiful Bill Act”, ad esempio, suona come il nome di una sitcom degli anni ’90. Ma dietro la patina comica e l’enfasi trumpiana si nasconde qualcosa di meno divertente: un’espansione fiscale titanica mascherata da patriottismo economico, pronta a esplodere come una bomba a orologeria finanziaria. La Camera dei Rappresentanti ha appena approvato questa legge con un margine tanto risicato quanto sintomatico: 218 voti contro 214. Tradotto, significa che persino alcuni repubblicani hanno cominciato a leggere il manuale di istruzioni del Titanic mentre la nave prende acqua.

La legge prevede un aumento delle spese per la sicurezza dei confini e la difesa, una mossa che sembra sempre vincente nei sondaggi interni, ma soprattutto rende permanenti i tagli fiscali del 2017, già all’epoca giudicati regressivi, inefficaci e fiscalmente irresponsabili. Ma il vero cuore pulsante del problema è un altro: il disinvolto rialzo del tetto del debito federale di 5 trilioni di dollari, un passo oltre rispetto ai 4 trilioni originariamente previsti. È un po’ come dare una carta di credito illimitata a un tossicodipendente da deficit: prima o poi la banca in questo caso il mondo intero potrebbe decidere di chiudere i rubinetti.

Se la storia recente dell’innovazione tecnologica fosse una collezione di prime pagine, Meta sarebbe una specie di Daily Mail in versione californiana: titoloni gridati, promesse roboanti, immagini patinate e una certa allergia per la verifica dei fatti. Dopo aver occupato per mesi le colonne del New York Times e del Financial Times con la messianica visione del metaverso, l’azienda di Zuckerberg ha deciso di riscrivere la narrazione, ancora una volta. Nel 2021, l’annuncio sembrava un’inchiesta d’apertura dell’Economist sulla nuova frontiera dell’esistenza digitale. Oggi, nel 2025, Horizon Worlds è più simile alla cronaca di una ghost town, degna del Guardian nella sua vena più compassata: abbandonata, vuota, eppure misteriosamente ancora sovvenzionata.

Quando si parla di Italia e tecnologia, la prima immagine che affiora è quella di un Paese genuflesso di fronte al futuro, sempre pronto a rincorrerlo con un fiatone normativo e un’andatura da maratoneta disidratato. È quasi un luogo comune dire che siamo in ritardo: lo siamo sul digitale, sull’AI, sull’alfabetizzazione tecnologica di massa, sulle infrastrutture cognitive. Ma ciò che sorprende, in questo scenario, è che a marcare un’accelerazione netta non siano i soliti innovatori della Silicon Valley in salsa tricolore, né le startup visionarie che spuntano come funghi nel sottobosco del venture capital, ma proprio lei: la Camera dei Deputati.

Sì, avete letto bene. Il Parlamento italiano, spesso percepito come la roccaforte dell’immobilismo procedurale, si sta muovendo con una rapidità e una lucidità che smentiscono qualsiasi pregiudizio. In una fase in cui il governo annaspa tra disegni di legge incagliati e un dibattito pubblico che ha la profondità di un tweet, Montecitorio sta plasmando un laboratorio di intelligenza artificiale applicata alle istituzioni, senza nascondersi dietro a retoriche vuote o a dichiarazioni di principio. Lo fa con metodo, ascolto, e una dose non trascurabile di coraggio politico.

C’era una volta, in un tempo non così lontano, una sfilza di startup che si definivano parte della “creator economy”. L’idea sembrava seducente: democratizzare il talento, monetizzare la passione, scalare i follower in equity. Eppure, come spesso accade nella Silicon Valley delle illusioni distribuite in pitch deck colorati, il secondo trimestre del 2025 ha portato un brusco risveglio. I finanziamenti per queste startup da creator sono crollati, tanto rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quanto rispetto ai primi tre mesi del 2025. Un raffreddamento secco, senza troppe cerimonie.

Ma la festa non è finita per tutti. Anzi, qualcuno ha appena ordinato champagne. Le startup focalizzate sull’intelligenza artificiale e sul marketing sociale stanno vedendo i rubinetti degli investimenti aprirsi con la stessa generosità con cui un algoritmo di TikTok spalma visibilità su un video virale di un cucciolo con gli occhiali. Più di 500 milioni di dollari sono stati versati in questa nicchia, solo nell’ultimo trimestre. E al centro di questo nuovo flusso c’è un nome dal sapore vagamente zuccherino ma dalla visione brutalmente pragmatica: Nectar Social.

Se c’è qualcuno che dovrebbe festeggiare il 4 luglio con le mani unte di burro d’arachidi e una bottiglia di champagne francese stappata a raffica, è Jensen Huang. L’uomo col bomber di pelle che ha trasformato Nvidia da produttore di schede grafiche per nerd a monopolista globale dell’intelligenza artificiale. Giovedì, mentre mezza America era impegnata a bruciare hot dog e a far esplodere fuochi d’artificio cinesi, le azioni Nvidia hanno chiuso a 159,34 dollari. Un balzo del 18,6% da inizio anno, spingendo la capitalizzazione a 3,88 trilioni di dollari. Manca un soffio ai 4. Già, vi ricordate quando toccare il trilione sembrava l’Everest?

Per contestualizzare: Nvidia oggi vale quasi quanto Alphabet e Meta messe insieme. Sì, Google e Facebook. Non due startup, ma due colossi che definiscono Internet. Eppure, agli occhi degli investitori, valgono meno della fabbrica di chip di Huang. È come se il Nasdaq avesse deciso che la vera infrastruttura critica non sono i motori di ricerca o i social network, ma i calcolatori neurali che li alimentano. Nvidia non è più un fornitore, è la pala nella corsa all’oro, la centrale nucleare del machine learning, il backbone fisico del futuro cognitivo.

Benvenuti in questa nuova sezione di Rivista AI, dove ci immergiamo in un confronto diretto con i C-level delle imprese più innovative, per approfondire visioni strategiche, sfide del presente e prospettive future. Oggi abbiamo il piacere di presentare un’intervista esclusiva con Hammad Hussain Commercial e Technology Strategy Director di Oracle e Senior Director dell’EMEA Business AI Value Service team. In un mercato dove l’AI è spesso avvolta in un “mantra imprescindibile” e “promesse altisonanti”, Hammad Hussain si distingue per la sua sincerità disarmante nel raccontare quanto sia difficile far comprendere il vero potenziale e le capacità reali dell’AI.

Il paradosso è evidente: Oracle ha reso i suoi prodotti AI “semplici, quasi banali da usare”, eppure “rendere semplice l’adozione resta una sfida”. Questo suggerisce che il vero ostacolo non è più la tecnologia in sé, che si è evoluta fino a essere incapsulata in interfacce user-friendly e automatizzate, bensì la “cultura e la strategia che ci stanno dietro”. L’AI è paragonabile a un “superpotere tecnologico che nessuno sa ancora bene come integrare nel proprio arsenale aziendale” senza il rischio che diventi un “semplice gadget costoso o una moda passeggera”.

Il team di AI Value Services ha un ruolo duplice e intrinsecamente pragmatico:

Educare e facilitare l’adozione: Aiutare i clienti a superare la diffidenza e l’incertezza che ancora permeano molti progetti AI.

Guidare strategicamente: Non si tratta più di “provare” o “sperimentare”, ma di “attivare” l’AI, una parola che suona più concreta e meno fumosa, e che è il segreto per superare le incertezze.

Questa visione si distingue per la capacità di Oracle di “tradurre la complessità in valore tangibile”, fungendo da “cuscinetto tra la promessa e la realtà” dell’AI. Hammad sottolinea che le “proposizioni che si vendono meglio” sono una naturale conseguenza di un lavoro che parte dall’interno dell’azienda e arriva ai clienti finali, creando un “circolo virtuoso in cui la conoscenza tecnica diventa leva di business e la strategia si nutre di feedback continui”.

La funzione di “facilitatore di adozione” sta diventando una figura chiave nell’economia digitale, un “ambasciatore tra due mondi”: quello della tecnologia pura e quello dell’impresa reale, con le sue resistenze e priorità.

L’obiettivo è trasformare questa “facilità” promessa in “risultati concreti, misurabili e soprattutto sostenibili nel tempo”, costruendo fiducia nella tecnologia e nel suo valore strategico. Il team incarna l’arte di “saper leggere, interpretare e soprattutto guidare il cambiamento”.

C’è un elefante nella stanza, e ha la forma di una piattaforma legacy impolverata, circondata da MVP patchwork che fingono di essere innovazione. Mentre le direzioni IT si affannano a dimostrare che l’intelligenza artificiale generativa non è solo una demo ben fatta, McKinsey & Company ha fatto quello che pochi avevano il coraggio (o il cinismo) di fare: ha analizzato oltre 150 deployment GenAI in ambienti enterprise. Non sandbox. Non hackathon. Ambienti reali, con budget veri e KPI spietati. Il risultato? Una verità brutale, ma liberatoria. Il problema non è l’LLM. È la tua piattaforma.

Non chiamateli influencer. Anzi sì, ma fatelo con un certo rispetto. Perché dietro ogni post su LinkedIn, ogni thread apparentemente casuale su quanto sia figo il nuovo fondo pre-seed “climate & quantum aware”, si nasconde un’aristocrazia silenziosa del capitale di rischio italiano che ha finalmente capito che visibilità è potere. Non nel senso hollywoodiano del termine, ma in quello brutalmente operativo: deal flow, selezione, attrazione di LP. Nel 2025 il venture capital in Italia non si muove più solo dietro le quinte. Si espone. E la classifica di Favikon lo conferma: 20 nomi che contano più di una policy di Invitalia e di cinque pitch a SMAU messi insieme.

Sylicon Valley Insights

In un mercato che sembra la scena di un thriller tecnologico, Nvidia ha appena messo a segno una mossa che i veri addetti ai lavori avevano anticipato ma che ora diventa concreta: l’acquisizione della startup canadese CentML. Se il nome vi suona come un piccolo puntino nella galassia AI, è ora di aggiornare la vostra mappa mentale. CentML è specializzata in machine learning per sistemi embedded, quell’insieme di tecnologie che porta l’intelligenza artificiale dai grandi data center a dispositivi più piccoli e diffusi, come automobili, droni, dispositivi medicali e robotica industriale. Non è un dettaglio da poco: significa mettere un piede in un segmento strategico destinato a esplodere, dove la domanda di calcolo a basso consumo e alta efficienza sarà critica.

Bloomberg Nel 2005 ti vendeva il cloud come se fosse una pozione magica. Oggi ti vende l’intelligenza artificiale come se fosse una religione. Marc Benioff, il profeta hawaiano del SaaS convertitosi in missionario dell’automazione, ha dichiarato che il 30-50% del lavoro in Salesforce è già svolto dall’AI. Niente paura, dice, ci libererà per “lavori a più alto valore aggiunto”. Esattamente come ci hanno liberato i call center in outsourcing, le casse automatiche e l’email marketing.

Era tutto scritto, bastava leggere. Anzi, bastava leggere bene. Perché già nel 2021 il Financial Times scriveva che molte startup di intelligenza artificiale stavano “confondendo l’automazione con l’illusionismo”. Invece si è preferito applaudire, finanziare, gonfiare valutazioni. Fino all’inevitabile: Builder.ai, celebrata come il “WordPress per app”, si è dissolta nel nulla come un prompt mal scritto su ChatGPT. E non è sola. È solo la più recente.

Il settore dei data center in Europa sta vivendo una trasformazione senza precedenti, alimentata dalla crescente domanda di servizi cloud, intelligenza artificiale e digitalizzazione accelerata. Con tassi di crescita a doppia cifra e investimenti plurimiliardari, il mercato europeo si sta consolidando come pilastro fondamentale dell’economia digitale globale. In questo contesto, l’Italia ha le potenzialità per poter emergere come un hub strategico, pronta a competere con i tradizionali mercati FLAP-D (Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino), che stanno raggiungendo la saturazione.

Nvidia è ormai il buco nero di Wall Street. Ha inglobato Microsoft, risucchiato Apple, e surclassato Meta, Alphabet e Amazon nella gara all’intelligenza artificiale, senza nemmeno sudare. Con una capitalizzazione di mercato che ha appena toccato i 3.770 miliardi di dollari, è ufficialmente l’azienda più grande del pianeta, anche se nessuno sembra ancora del tutto pronto ad ammetterlo. I suoi chip non solo alimentano i modelli di AI che stanno ridisegnando interi settori industriali, ma stanno costruendo – fisicamente – l’infrastruttura di un futuro che assomiglia sempre meno alla Silicon Valley e sempre più a Skynet.

Disney incassa 46,4 miliardi di dollari solo dalle sue principesse. Non dai film, non dai parchi. Solo da quelle iconiche figure femminili che abitano l’immaginario collettivo da oltre un secolo. Una macchina perfetta, levigata da avvocati, sceneggiatori e algoritmi predittivi che ottimizzano ogni ciocca di capelli animata in 4K. E poi, nel silenzio mediatico più assoluto, arriva una startup con un nome da laboratorio di alchimisti: Elf Labs, Inc.

Cosa hanno fatto? Nulla di meno che aggiudicarsi oltre 100 marchi storici legati a personaggi leggendari come Cenerentola, Biancaneve e compagnia cantante. Ma non finisce lì. Hanno anche la tecnologia per farli vivere nel tuo salotto. Letteralmente. Realtà aumentata, intelligenza artificiale generativa, spatial computing. E soprattutto una nuova strategia di proprietà intellettuale che potrebbe riscrivere le regole del gioco, e non solo quello della fantasia.

Secondo l’ultimo Ericsson Mobility Report, presentato a giugno 2025, il mondo della connettività è in piena accelerazione. Entro la fine dell’anno il numero di abbonamenti 5G globali toccherà quota 2,9 miliardi — circa un terzo di tutti gli abbonamenti mobili — e le previsioni indicano ben 6,3 miliardi di abbonamenti 5G entro il 2030.

Nel tempo che impieghi a ricevere un paio di calzini da Amazon Prime, un laboratorio scintillante sulla banchina di Manhattan può sintetizzare per te un profumo su misura. Non una suggestione olfattiva, non un’ispirazione: un codice molecolare aromatico, generato da una AI che ha “assaggiato” una prugna d’estate e l’ha trasformata in bit. Benvenuti nell’era del “profumo computazionale”, dove l’emozione diventa dataset e il naso è, sempre più spesso, un nodo neurale.

Osmo, startup fondata da Alex Wiltschko e protetta da una coltre di NDA e buzzwords, promette il sogno lucido di ogni brand manager disperato: un turnaround da 48 ore per campioni personalizzati, senza compromessi apparenti su qualità, persistenza o originalità. Almeno sulla carta. Nella realtà olfattiva, il plum di Osmo profuma “troppo pulito”, “troppo sintetico”, “troppo grande”, secondo chi lo ha annusato. Non un frutto maturo, ma una sua parodia iperrealista, degna di un remake Pixar.

Non è solo una timeline sospesa tra proroghe e minacce di ban: è un reality geopolitico in salsa algoritmica, un paradosso digitale in cui il soft power cinese incontra la paranoia regolatoria americana. TikTok, con i suoi 170 milioni di utenti statunitensi, ringrazia ufficialmente Donald Trump per il rinvio del verdetto finale al 17 settembre. Ma sotto il velo cerimoniale del “grateful”, il destino della piattaforma resta congelato, ostaggio di un doppio veto incrociato: Washington che vuole vendere e Pechino che deve approvare.

C’è qualcosa di magnificamente rétro e al tempo stesso brutalmente futurista in questa operazione: Eutelsat Communications, colosso franco-europeo delle telecomunicazioni satellitari, ha annunciato un aumento di capitale da 1,35 miliardi di euro, con il governo francese in prima linea come investitore-guida. Un tempo, avremmo parlato di nazionalizzazione strisciante. Oggi, invece, si preferisce il termine public-private moonshot. Benvenuti nel capitalismo spaziale, versione continentale.

C’è un paradosso crudele che serpeggia nelle viscere dell’AI moderna: gli algoritmi imparano da dati umani, ma gli umani che li etichettano sono diventati invisibili. Non per Edwin Chen, però. Il fondatore di Surge AI ha capito qualcosa che altri nel culto dell’hypergrowth avevano dimenticato: se vuoi un’intelligenza artificiale con un’anima, servono artigiani, non solo crowdworkers.

Nel pantheon delle startup AI, Scale AI era la star che brillava più forte. Fino a ieri. Poi sono arrivati i numeri: Surge ha superato Scale in fatturato (1 miliardo contro 870 milioni di dollari) e lo ha fatto senza bruciare capitali venture come incenso su un altare di promesse. Zero finanziamenti, zero unicorni tossici, solo margine operativo e qualità. Una bestemmia nella Silicon Valley.

Ant Group, il colosso fintech cinese nato dall’orbita di Alibaba, ha appena scagliato una freccia perfettamente calibrata nel futuro (o forse nella retina): i pagamenti digitali attraverso occhiali smart sono diventati realtà, e non più solo nella distopica immaginazione degli sceneggiatori di Black Mirror.

A Hong Kong, è avvenuta la prima transazione extra-Cina continentale tramite i Meizu StarV, occhiali intelligenti che – con uno sguardo e un comando vocale – hanno completato un pagamento via AlipayHK. Dietro questa apparente magia, si cela una complessa infrastruttura di intelligenza artificiale firmata proprio da Ant: riconoscimento vocale, identificazione dell’intento e autenticazione biometrica, tutto in un fluido gesto visivo. Non stiamo parlando di gadget futuristici per startupper viziati, ma di tecnologia perfettamente integrata in un ecosistema di pagamento reale, usato da milioni di persone.

C’è qualcosa di profondamente post-moderno nell’idea di un’AI che non vive nei templi sacri dei data center, ma si disperde, selvaggia, nei meandri silenziosi degli smartphone e degli elettrodomestici smart. Gradient Network, startup con base a Singapore e fresco di un finanziamento seed da 10 milioni di dollari guidato da Pantera Capital, Multicoin e HSG, ha deciso che è ora di decentralizzare l’intelligenza. Letteralmente.

Kristin Johnson, commissaria della CFTC, non ha usato mezze parole al DigiAssets 2025 di Londra: l’intelligenza artificiale, per il mondo cripto, è una medaglia luccicante. Ma, guarda caso, ha due facce. Da un lato, la promessa: algoritmi predittivi che leggono i mercati in tempo reale, sniffano trend su Twitter più velocemente di un hedge fund caffeinizzato, e accelerano le operazioni di settlement al punto da far sembrare Swift un piccione viaggiatore. Dall’altro, il lato oscuro: frodi su scala industriale, manipolazione dei mercati, bias incontrollabili, e sistemi che – citando testualmente – “non riescono a comprendere ostacoli reali del mondo”.

C’è un’ossessione che serpeggia da anni tra i venture capitalist della Bay Area: quella della lean machine, la macchina snella, efficiente, perfetta. Non in senso fordista, ma quasi spirituale. Un fondo da miliardi gestito con tre esseri umani, un dashboard e un po’ di intelligenza artificiale. Ora che gli agenti AI si fanno più sofisticati, non è più un’utopia. È un’ipotesi di lavoro. Ed è anche un pericoloso miraggio.

C’è un momento preciso in cui ogni CTO, ogni responsabile IT o customer service manager, si ritrova a fissare il centralino come se fosse un nemico. Il telefono squilla. Nessuno risponde. Oppure risponde qualcuno, ma è il solito inferno ciclico di FAQ trite, smarrimenti di ticket, e frustrazione sia interna che esterna.

Ed è lì che capisci che non serve un’altra dashboard. Non ti serve un altro IVR anni Novanta con accento texano che recita “Premi uno per parlare con un operatore”.

“Non ci sono amici permanenti, né nemici permanenti, solo interessi permanenti.” Henry Kissinger, seppur in tutt’altro contesto, avrebbe colto perfettamente il sapore metallico che aleggia nei corridoi di OpenAI e Microsoft. La loro partnership, celebrata come la più rivoluzionaria alleanza del XXI secolo in campo tecnologico, sta sfaldandosi sotto il peso delle ambizioni divergenti (WSJ). E mentre Satya Nadella e Sam Altman rilasciano dichiarazioni congiunte che odorano di cerotto diplomatico, dietro le quinte si prepara uno scontro nucleare — metaforico, ma potenzialmente letale.

Che la Silicon Valley fosse un parco giochi per adulti era chiaro da tempo. Ma oggi, con Mattel e OpenAI che si tengono per mano come due bambini nel cortile dell’asilo, l’infanzia diventa il nuovo fronte caldo della guerra algoritmica. Sotto la superficie patinata dell’annuncio, si cela qualcosa di molto più profondo di un semplice pupazzo che risponde con frasi generate da ChatGPT: è la conquista delle emozioni infantili da parte dell’intelligenza artificiale.