C’è un’Italia che ama raccontarsi come patria del genio e un’altra, più noiosa, che si perde in bandi tardivi e consorzi infiniti. La “Strategia italiana per le tecnologie quantistiche 2025” si colloca in mezzo a questo bipolarismo. Sulla carta è la svolta, l’atto con cui il Paese decide di entrare finalmente nel gioco vero delle superpotenze scientifiche, quello in cui si parla di qubit, algoritmi resistenti alla decriptazione quantistica e controllo delle infrastrutture critiche. Ma la domanda è se abbiamo davvero i muscoli per spingere oltre lo storytelling.

Per una volta la cabina di regia c’è e sembra seria. Coordinata da scienziati del calibro di Tommaso Calarco e supervisionata da ministeri che solitamente non dialogano se non in riunioni di emergenza, la strategia ha un merito immediato: mette sul tavolo quattro pilastri chiari. Ricerca e innovazione spinta, applicazioni industriali strategiche, formazione interdisciplinare e sicurezza nazionale in chiave “post‑quantum”. Sembra banale, ma in un Paese in cui ogni ateneo ha sempre giocato la propria partita personale, già il fatto che ci sia un piano organico è un mezzo miracolo.

Eppure la puzza di ritardo è inconfondibile. Solo 227 milioni di euro allocati, briciole se paragonate alla pioggia di miliardi che Stati Uniti, Cina e perfino Francia hanno già riversato nel settore. Una cifra che sa più di gesto simbolico che di scommessa industriale. Perché la verità è che la fisica quantistica non è una gara da “vediamo come va”, è un all‑in tecnologico. Chi vince oggi con i qubit detta le regole domani, e chi arriva secondo non recupera mai più. Lo ha capito la Commissione europea, che si prepara a varare un “Quantum Act” entro fine anno, lo hanno capito i tedeschi che già stringono alleanze con IBM e Google, lo hanno capito i cinesi che considerano il calcolo quantistico una questione di sicurezza nazionale. Noi arriviamo con un documento ben scritto e tante buone intenzioni.

Il lato geopolitico, però, è interessante. Firmando la European Declaration on Quantum Technologies, l’Italia si è piazzata tra i paesi che contano prima ancora che l’Europa si muovesse con la solita lentezza burocratica. È un colpo di teatro, un modo per dire “ci siamo anche noi” in una partita che non ammette più spettatori. Certo, dichiararsi hub europeo senza aver ancora costruito un’infrastruttura quantistica nazionale degna di questo nome ha un retrogusto di autoironia involontaria. Un po’ come sbandierare la Formula 1 quando si gira ancora con un prototipo in garage.

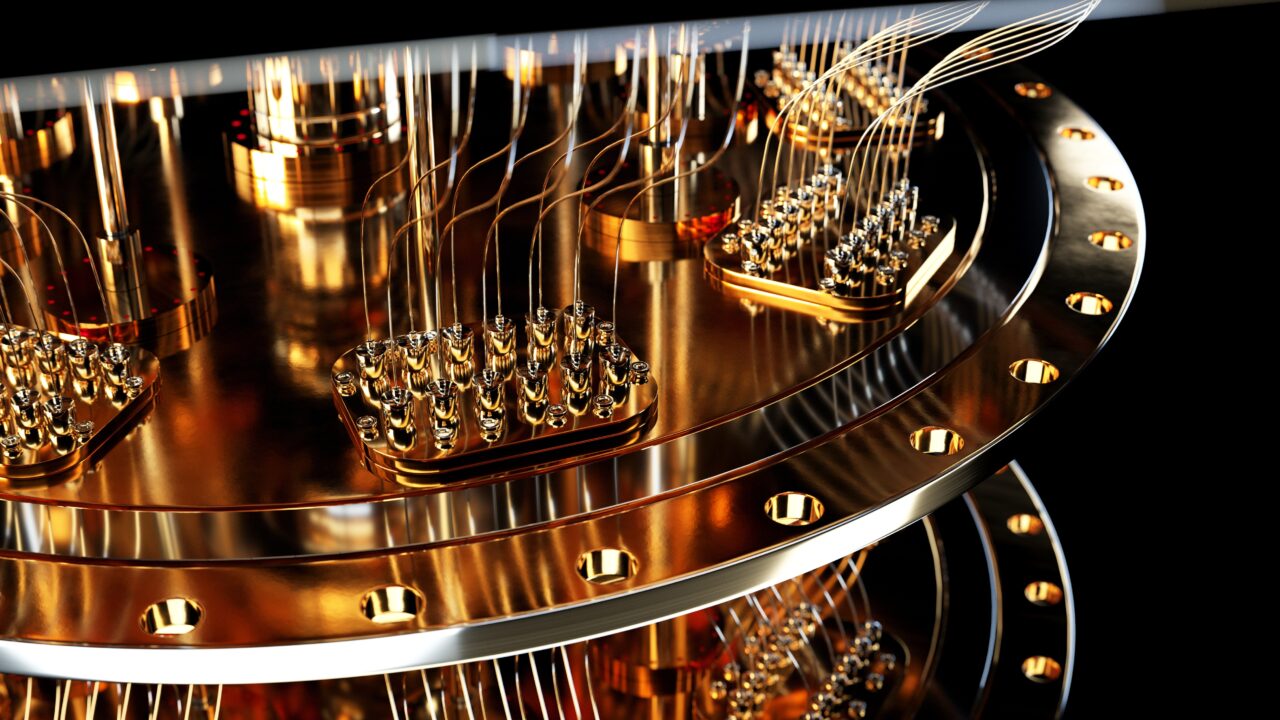

A proposito di garage, il Politecnico di Torino ospita già un computer quantistico IQM da 5 qubit, un giocattolo se confrontato con i 433 qubit di IBM, ma sufficiente per dire che non partiamo proprio da zero. È il classico esempio di eccellenza italiana: hardware di frontiera confinato in un laboratorio universitario che, se non sostenuto da investimenti seri, rischia di diventare l’ennesimo fiore all’occhiello da mostrare ai convegni. La strategia, almeno sulla carta, promette di non ripetere l’errore e punta a portare il calcolo quantistico nei data center, nella manifattura avanzata, nella finanza e persino nella sanità. La solita lista dei desideri che ogni ministro adora citare perché fa futuristico, ma qui la differenza la farà solo l’integrazione con l’intelligenza artificiale e con i supercomputer esistenti. Senza questa sinergia, restiamo fermi alle slide.

Il pilastro della sicurezza è forse quello più urgente e meno sexy per l’opinione pubblica, ma è il vero motivo per cui il governo ha messo la faccia. Le comunicazioni critiche, i sistemi bancari, la difesa e perfino l’identità digitale sono tutte infrastrutture vulnerabili alla decriptazione quantistica. Se oggi un hacker con un computer tradizionale impiega anni per bucare un algoritmo RSA, un calcolatore quantistico domani lo farà in pochi minuti. Ecco perché l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e la Difesa sono dentro fino al collo. Dietro le parole su innovazione e formazione c’è una realtà molto più cruda: si tratta di non finire sotto ricatto tecnologico di qualcun altro.

Il capitolo competenze è un altro nodo cruciale. Formare ingegneri, fisici e matematici con skill ibride è la parte più difficile e più lunga del gioco. La strategia promette corsi universitari nuovi, dottorati specializzati e percorsi interdisciplinari. Ottimo, ma serve anche un mercato che trattenga i talenti, altrimenti continueremo a regalare cervelli ai colossi americani. Il rischio è che il piano diventi un fantastico acceleratore… di fuga.

Eppure, nonostante tutto, questa strategia ha un pregio enorme: rompe la solita narrativa vittimista italiana. Non è più solo “non abbiamo soldi”, ma “vogliamo giocarcela”. È un cambio di tono che ha già convinto alcuni investitori internazionali a guardare all’Italia come possibile partner in progetti europei. La partita è appena iniziata, e forse questa volta non saremo solo la ruota di scorta.