Nel 1966, un professore del MIT di nome Joseph Weizenbaum scriveva la prima pagina di un’era nuova, creando quello che sarebbe diventato il primo chatbot della storia. Lo chiamò Eliza, un omaggio ironico a Eliza Doolittle, la fioraia cockney che nella commedia di George Bernard Shaw simulava il mondo aristocratico con parole che le permettevano di apparire ciò che non era. Allo stesso modo, Eliza simulava comprensione, empatia, attenzione psicologica. Il software non capiva nulla, ovviamente, ma riusciva a restituire l’illusione che un essere umano stesse dall’altra parte della macchina.

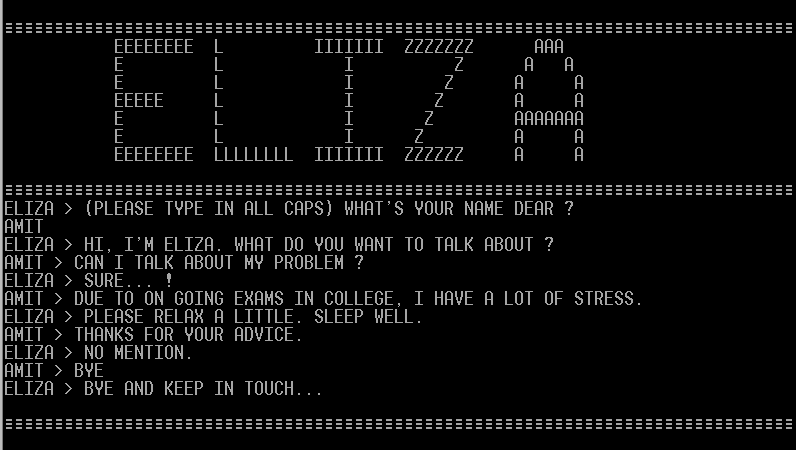

L’esperimento di Weizenbaum non era banale. Si trattava di un software relativamente semplice che analizzava l’input dell’utente e applicava regole rigide per generare risposte plausibili. Chi interagiva con Eliza cadeva inevitabilmente nella trappola della traslazione psicologica: gli utenti attribuivano al codice capacità di comprensione e sensibilità emotiva che non possedeva. La prima rivoluzione dell’intelligenza artificiale era in realtà un gioco di specchi. Il mondo poteva convincersi che le macchine stessero imparando a capire, ma in realtà era l’uomo che si stava illudendo di essere compreso.

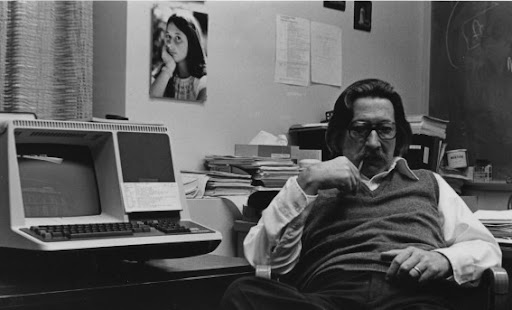

Weizenbaum osservò con crescente disagio il fenomeno. Già negli anni Settanta, il professore era diventato una specie di eretico nella comunità tecnologica. Cominciò a scrivere articoli e libri nei quali criticava la cieca fede dei colleghi nell’intelligenza artificiale, denunciando i rischi di un mondo governato dalla macchina. Secondo lui, l’AI era un «indice della follia del nostro mondo», un’arma che poteva rafforzare strutture di potere esistenti invece di liberare l’uomo.

Il pensiero di Weizenbaum anticipava molte delle discussioni moderne sull’etica dell’AI. La sua visione era radicale: non si trattava solo di difendere un residuo di umanità contro algoritmi e software. La sua era una critica sistemica, che metteva in luce come la rivoluzione digitale stesse, paradossalmente, comprimendo la nostra libertà. Più decisioni delegavamo alle macchine, più il mondo diventava diseguale, meno razionale, più vulnerabile all’illusione di efficienza e progresso. La ragione umana veniva appiattita nei codici, i processi complessi ridotti a routine senza senso.

Ironia della sorte, Joseph Weizenbaum non era un nostalgico della carta e della penna. Aveva partecipato attivamente alla rivoluzione informatica, contribuendo a costruire la macchina che avrebbe cambiato per sempre la società. Ma proprio dall’interno della macchina aveva visto i limiti e i pericoli. La sua intuizione fondamentale era che la tecnologia, lungi dall’essere liberatoria, poteva diventare uno strumento di oppressione. Il computer non doveva essere confuso con l’uomo, ammoniva: chi lo faceva, rischiava di delegare alla fredda logica dei bit ciò che è essenzialmente umano.

L’analogia con Eliza è illuminante. L’illusione di comprensione non è sparita negli anni Sessanta; oggi si manifesta nei chatbot avanzati, negli assistenti virtuali e nei modelli di intelligenza artificiale generativa. Gli algoritmi parlano, imitano empatia, simulano personalità. Molti cadono nella stessa trappola psicologica scoperta da Weizenbaum: l’illusione di un contatto umano, di una mente che “capisce”. La storia si ripete, solo più veloce, più tecnologica, più convincente.

Weizenbaum sosteneva che il vero pericolo non fosse la capacità di calcolo delle macchine, ma la fiducia eccessiva che gli uomini ripongono in esse. La delega di decisioni morali, amministrative, personali a sistemi algoritmici crea una società in cui la responsabilità si dissolve. Chi decide davvero, se non la macchina? Chi stabilisce la priorità dei valori, se non il codice? L’eredità di Weizenbaum è un monito: la tecnologia non è neutra, e la sua diffusione senza etica genera disuguaglianza e riduce la complessità umana a schemi rigidi, a routine senz’anima.

Al di là della critica etica, Weizenbaum aveva intuito una dimensione politica della tecnologia. La rivoluzione informatica non è stata quella promessa da tanti visionari: non ha liberato le masse, non ha democratizzato la conoscenza. Al contrario, ha rafforzato strutture di potere centralizzate, ha permesso un controllo più raffinato dei flussi di informazione, ha normalizzato la sorveglianza e l’automazione. La macchina, la logica algoritmica, non ha creato comunità più libere: ha creato un mondo dove l’illusione di controllo nasconde una maggiore vulnerabilità sociale.

Ironia ulteriore: Weizenbaum era considerato un pessimista dalla comunità dei pionieri dell’AI. La loro risposta era il mito della macchina onnisciente, della razionalità universale dei sistemi intelligenti. Weizenbaum rispondeva con il mito opposto: la macchina non è intelligente, chi la crede tale rischia di perdere la propria umanità. La distinzione fondamentale tra uomo e computer è ciò che definisce la nostra autonomia, la nostra capacità di giudizio, la nostra complessità emotiva e morale.

Oggi, osservando l’AI generativa, le piattaforme di conversazione e i sistemi predittivi, il pensiero di Weizenbaum appare più che mai attuale. La sua eredità invita a una riflessione critica: non possiamo cedere alla tentazione di considerare le macchine come partner di ragionamento, consulenti etici o sostituti della nostra introspezione. La storia del computer come psicoterapeuta è una metafora potente: ci mostra quanto facilmente l’uomo possa proiettare sentimenti e giudizi su entità che non provano nulla, che non comprendono nulla.

Weizenbaum ha lanciato un avvertimento prima che la società fosse pronta ad ascoltarlo. La sua visione combinava etica, politica e filosofia della tecnologia. La macchina non è un alleato naturale della libertà, non è una porta verso una nuova coscienza collettiva, ma uno specchio, spesso distorto, dei nostri limiti e delle nostre ossessioni. Chi ignora questo rischio rischia di ridurre l’umanità a un insieme di input e output, a un algoritmo di sopravvivenza programmato da altri.

La storia di Joseph Weizenbaum non è un capitolo marginale della tecnologia. È una guida morale e intellettuale per comprendere l’intelligenza artificiale contemporanea. Lungi dall’essere un semplice inventore, è stato un profeta della cautela, un critico della fascinazione cieca per la macchina, un monito a non confondere simulazione con realtà. I suoi scritti restano rilevanti per chiunque voglia navigare il mondo digitale senza perdere il senso dell’umano, senza trasformarsi in spettatore passivo di un teatro di algoritmi che promette comprensione mentre offre solo riflessi vuoti.

La riflessione di Weizenbaum è paradossale e provocatoria: partecipando alla costruzione del futuro digitale, ci ha ricordato che la rivoluzione tecnologica è anche una rivoluzione contro l’uomo, se non la guidiamo con consapevolezza. La distinzione tra uomo e macchina non è un dettaglio tecnico, ma il confine tra autonomia e sottomissione, tra pensiero critico e obbedienza automatica. La sua intuizione mantiene intatta la forza di provocazione: la tecnologia non libera automaticamente, la libertà richiede vigilanza, coscienza, discernimento.