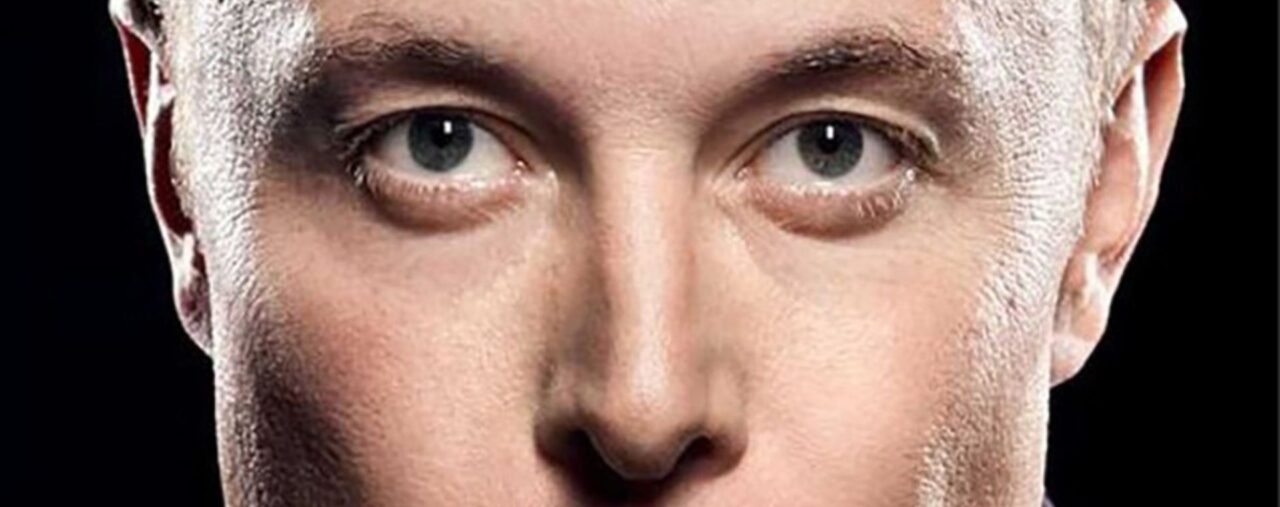

Se c’è una cosa che Elon Musk sa fare meglio di lanciare razzi nello spazio o provocare crolli azionari con un meme, è trasformare una causa legale in una guerra ideologica. Ed è esattamente ciò che sta accadendo con il suo scontro sempre più surreale con OpenAI. Mentre la maggior parte delle Big Tech si limita a giocare a Risiko con i dati degli utenti, Musk punta direttamente al cuore di ciò che ritiene un tradimento: l’aver messo il profitto davanti all’umanità, peccato capitale per chi si è autoproclamato paladino del bene universale.

Ma questa volta, il fondatore di Tesla e SpaceX non sta solo facendo il Don Chisciotte contro i mulini a vento dell’intelligenza artificiale: lo fa con la Costituzione americana come spada. I suoi avvocati hanno infatti chiesto per la seconda volta a un giudice federale di archiviare la causa intentata da OpenAI, invocando nientemeno che il Primo Emendamento. L’argomento? La sua offerta da 97,4 miliardi di dollari per acquisire OpenAI e le critiche pubbliche correlate sarebbero pienamente protette dalla libertà di parola.

E qui si entra nel territorio preferito da Musk: quello in cui il miliardario non è un semplice CEO, ma una figura mitologica che si batte contro la deriva “woke” della Silicon Valley e i suoi antichi alleati diventati ora apostati. Perché sì, per chi se lo fosse dimenticato, Musk è stato uno dei fondatori di OpenAI. E se oggi la definisce una macchina da profitti camuffata da missione filantropica, è perché ne ha conosciuto il DNA più profondo.

OpenAI, da parte sua, ha reagito con un contrattacco degno di una spy story da Cupertino: lo ha accusato di molestie legali e tentativi deliberati di sabotaggio nei confronti della sua transizione verso un modello for-profit. Secondo l’azienda, guidata dall’altrettanto iconico Sam Altman, Musk avrebbe orchestrato una campagna per delegittimare OpenAI, probabilmente mossa più dalla concorrenza che dai principi. E a sostegno della propria tesi, OpenAI ha chiesto al giudice di bloccare Musk da qualsiasi “azione illegale o sleale futura”.

La verità, come sempre, è scritta nei margini dei contratti e negli accordi non detti tra venture capitalist, filantropi travestiti e codici Python. E se il conflitto non fosse già sufficientemente intricato, Musk ha recentemente deciso di espandere il campo di battaglia. Alla sua causa ha aggiunto Microsoft, finanziatore principale di OpenAI; Reid Hoffman, co-fondatore di LinkedIn e uno dei primi sostenitori dell’azienda; e Dee Templeton, dirigente Microsoft ed ex collaboratrice di OpenAI. Un assedio in piena regola, che più che una causa legale ricorda una campagna militare, con obiettivi multipli e una strategia di accerchiamento.

C’è da dire che, mentre litiga in tribunale, Musk non perde tempo. La sua nuova creatura, xAI, nata per sfidare direttamente ChatGPT, è in piena fase di raccolta fondi. Ha già messo in vendita azioni per 300 milioni di dollari, mentre Morgan Stanley, in un gioco di prestigio finanziario degno della Goldman Sachs dei bei tempi, sta lavorando a un’emissione di debito da 5 miliardi per rafforzarne la struttura patrimoniale. Obiettivo? Arrivare a 13 miliardi di Ebitda entro il 2029, secondo le proiezioni fatte circolare tra gli investitori. Il tutto in un settore dove la differenza tra “promessa tecnologica” e “vaporware da pitch deck” può dipendere da un aggiornamento del modello linguistico.

Nel mezzo di questo dramma legale e finanziario, resta una domanda sospesa nell’aria come un drone in hover: cos’è davvero OpenAI? Un’associazione no-profit illuminata dal sacro fuoco dell’etica computazionale? O una startup divenuta, suo malgrado, una macchina da guerra per generare valore per Microsoft e i suoi partner? Musk, dal canto suo, ha deciso che la seconda è l’unica versione accettabile, e non intende lasciare che l’opinione pubblica – o i giudici – pensino altrimenti.

Il paradosso, naturalmente, è che Musk sta facendo causa a un’entità che lui stesso ha contribuito a creare. È come vedere Frankenstein denunciare il proprio mostro per aver trovato lavoro in una multinazionale. Ma in questa farsa cyber-giudiziaria, ognuno recita la sua parte: Altman fa il saggio innovatore che cerca di mantenere un equilibrio tra business e valori etici; Musk l’anarchico geniale che urla al tradimento ogni volta che qualcosa gli sfugge di mano.

Intanto, gli avvocati fatturano.

La mossa di invocare il Primo Emendamento come scudo giuridico è tanto provocatoria quanto rischiosa. Se accettata, aprirebbe un precedente curioso: basterebbe rivendicare la libertà di parola per giustificare offerte ostili, dichiarazioni aggressive e atti potenzialmente lesivi per la concorrenza. Sarebbe il sogno bagnato di ogni CEO con un ego ipertrofico e un account X (ex-Twitter) iperattivo.

Ma Musk non è nuovo a questo tipo di contorsionismi. Anzi, ci sguazza. Il suo approccio è sempre stato quello del disruptor puro: buttare la bomba sul tavolo, vedere dove atterrano i pezzi e costruirci sopra un lanciatore orbitale. Che sia un’auto elettrica, un razzo riutilizzabile o una AI concorrente di OpenAI, il metodo è lo stesso: generare caos, polarizzare l’attenzione e ridefinire le regole del gioco.

In questo momento storico in cui l’IA è diventata non solo tecnologia ma mitologia collettiva, lo scontro tra Musk e OpenAI non è solo un litigio tra ex soci. È un conflitto simbolico tra due visioni del futuro: quella della governance algoritmica centralizzata (OpenAI, Microsoft, i modelli “aligned”) e quella dell’innovazione sregolata e pseudo-libertaria (xAI, Grok, i meme con Pepe la rana come Chief Data Officer).

Il rischio? Che mentre questi titani si scambiano colpi legali, la vera intelligenza artificiale – quella autonoma, adattiva e fuori controllo – impari la cosa più pericolosa di tutte: la logica dei tribunali americani.

E magari, un giorno, si faccia causa da sola.