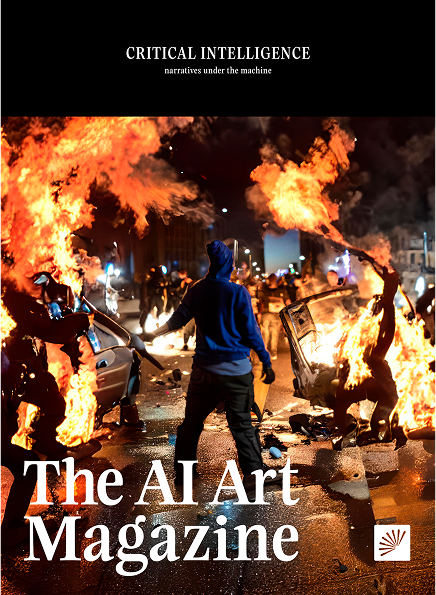

Che cosa succede quando le macchine non si limitano più a produrre immagini, ma iniziano a plasmare realtà? Non parliamo solo di pixel, ma di percezioni. Quando l’intelligenza artificiale genera in tempo reale ciò che vediamo, ascoltiamo e forse un giorno perfino ciò che sentiamo sulla pelle, la questione smette di essere un semplice gioco tecnologico e diventa un fatto politico ed estetico. La seconda edizione di The AI Art Magazine porta in copertina un titolo che non ha nulla di accomodante: Critical Intelligence — narratives under the machine. Una dichiarazione di intenti che non offre risposte lisce e ben stirate, ma preferisce mettere il dito nelle crepe, far emergere le contraddizioni, e soprattutto invitare a non fidarsi troppo delle narrazioni che nascono sotto la macchina, prima che siano loro a riscrivere noi.

L’apertura porta la firma dell’artista concettuale irlandese Kevin Abosch, già noto per trasformare in opere il sangue, il DNA, i pixel e persino le identità finanziarie. Questa volta con Civics ha creato fotografie sintetiche di proteste che non sono mai avvenute, un archivio impossibile sospeso tra documento e finzione. Non è fotogiornalismo e non è neppure propaganda, è il gioco sporco della verità visuale nell’epoca in cui l’autenticità è un optional e la manipolazione un default. Nel suo manifesto Neue Realität, Abosch invoca una ridefinizione radicale dell’autorialità e della creatività. Non come retorica accademica, ma come allarme: o si ripensa il concetto di autore, oppure lo decide la macchina. «Non basta sapere come funzionano le cose, bisogna restare vigili su come queste cose ti plasmano», dice Abosch. Una frase che suona come ammonimento ma che è soprattutto una presa d’atto: il vero campo di battaglia non è l’algoritmo, ma la nostra postura mentale.

Christoph Grünberger, curatore ed editorialista del numero, spinge il paradosso ancora più avanti. Per lui l’arte non è più statica ma un flusso liquido e instabile. Le macchine non dormono, non aspettano, non riflettono: generano. Producono immagini mentre tu le guardi, testi mentre li leggi, paesaggi sonori mentre li ascolti. E nel frattempo dissolvono i confini che fino a ieri separavano creatore e spettatore, originale e copia, errore e capolavoro. «La verità non è più una domanda, ora è uno stile», scrive Grünberger, con un cinismo che ricorda più un trader di Wall Street che un teorico dell’estetica. Ma forse è proprio questo il punto: la verità non serve più a convincere, serve solo a generare engagement.

L’apertura di Studio u2p050 colloca questa tensione dentro la genealogia più ampia dell’arte computazionale. Nessuna illusione: parlare di AI Art come categoria autonoma è un errore concettuale. Gli artisti che lavorano oggi con le reti neurali non si muovono nel vuoto, ma dentro gli stessi sistemi tecnologici ed economici che dichiarano di voler criticare. Un’ambivalenza strutturale che non permette posizioni morali pure. Qui si produce e si resiste nello stesso atto, si è complici e antagonisti nello stesso gesto. Lo chiamano “spazio latente politico”: un luogo in cui le opposizioni classiche si sciolgono e le categorie morali si piegano come metallo sotto pressione. Il loro quiz leggero ma tagliente chiede al lettore: “Che tipo di critico di arte AI sei davvero?”. Una domanda che sembra innocua, ma che in realtà smonta il presunto distacco del pubblico, trasformandolo in parte attiva e ironicamente complice del sistema che osserva.

Angela Ferraiolo porta la discussione sul terreno della narrazione e dell’immagine in movimento. Le sue riflessioni sull’AI film esplorano la logica del database e la sperimentazione visuale come nuove grammatiche del racconto. Anika Meier dialoga con Mario Klingemann e con il duo Malpractice su come la pratica artistica diventi sempre più un campo di tensione generativa, dove la macchina non è né servo né padrone, ma compagno scomodo e indispensabile. Pau Aleikum, con i Domestic Data Streamers, disegna una mappa fantasma della percezione dello spazio: la cartografia geopolitica, emotiva e infrastrutturale che l’intelligenza artificiale riscrive ogni giorno con la stessa freddezza con cui aggiorna i dati. Catherine Mason, invece, si concentra sulle donne nell’arte digitale, facendo emergere non solo contributi dimenticati ma anche i vuoti di memoria culturale che persistono ostinatamente.

Il numero diventa anche un archivio tattile, con l’intervento di Jason Scuderi che inserisce un foglio rosso ispirato a un kit giapponese per l’allenamento mnemonico, in cui le parole scompaiono. Un gesto fisico, quasi vintage, dentro un contesto che più digitale non si può. Segno che la battaglia per la memoria non è meno importante di quella per la creazione.

La sezione delle gallerie amplia il campo: Grida, da Parigi, convoca nove artisti di punta dell’AI art, da aurèce vettier a Jenni Pasanen, da Ivona Tau a Primavera De Filippi, offrendo visioni diverse su memoria, identità ed emozione. Boris Eldagsen lancia invece PSYCHOPOMP!, con dieci posizioni artistiche che usano la macchina per sondare l’inconscio, visualizzare l’ombra, trasformare il perturbante interiore in immagini disturbanti. Non mancano premi e riconoscimenti, come l’Human AI Art Award 2025 assegnato a Nicolas Gourault per Unknown Label, mentre Istanbul appare in scena come nuovo hub di arte digitale con un’energia difficile da ignorare.

Tra saggi e interviste, il magazine propone anche takeover: residenze digitali che diventano pagine stampate. Artisti come Merzmensch, Mano Martinez, Lyna Bennani e molti altri trasformano l’effimero del feed in oggetti grafici da sfogliare. Un ribaltamento che rende la carta non più reliquia ma una nuova forma di performance.

Tutto questo accade mentre la domanda resta sospesa: che cos’è reale e che cos’è generato? Dove finisce la maschera e inizia il volto? La forza di Critical Intelligence sta proprio nel non cercare una soluzione definitiva, ma nell’accettare la frizione. Perché il pericolo non è che l’intelligenza artificiale inventi nuove narrazioni. Il pericolo è che non ci accorgiamo di come queste narrazioni stiano inventando noi.