Per anni ci siamo raccontati che i dati fossero il nuovo petrolio. Una narrazione comoda, elegante, quasi poetica, che dava un senso alle guerre silenziose combattute a colpi di privacy policy e scraping selvaggi. Ma mentre l’industria dell’intelligenza artificiale entra in una fase muscolare, fatta di centri dati da miliardi e chip che costano quanto miniere d’oro, una nuova verità emerge, brutale e ineludibile: è il compute, non i dati, a decidere chi guida e chi insegue.

Il report di Konstantin Pilz, James M. S., Robi Rahman e Lennart Heim, che analizza oltre 500 supercomputer AI tra il 2019 e il 2025, è una specie di radiografia del cuore pulsante dell’economia cognitiva. Altro che narrativa da laboratorio accademico. Qui si parla di infrastrutture pesanti, di consumi energetici che rivaleggiano con piccole nazioni, e di una concentrazione di potere computazionale che fa impallidire anche i più accaniti critici del capitalismo digitale.

Il trend più impressionante? Le performance di calcolo stanno raddoppiando ogni 9 mesi. Avete letto bene: siamo in un’era in cui la velocità con cui raddoppiano le capacità computazionali supera persino la mitica Legge di Moore. E ogni raddoppio non è un semplice upgrade. È un salto quantico che permette ad alcune entità poche, selezionatissime di costruire modelli sempre più grandi, sempre più potenti, sempre più inaccessibili.

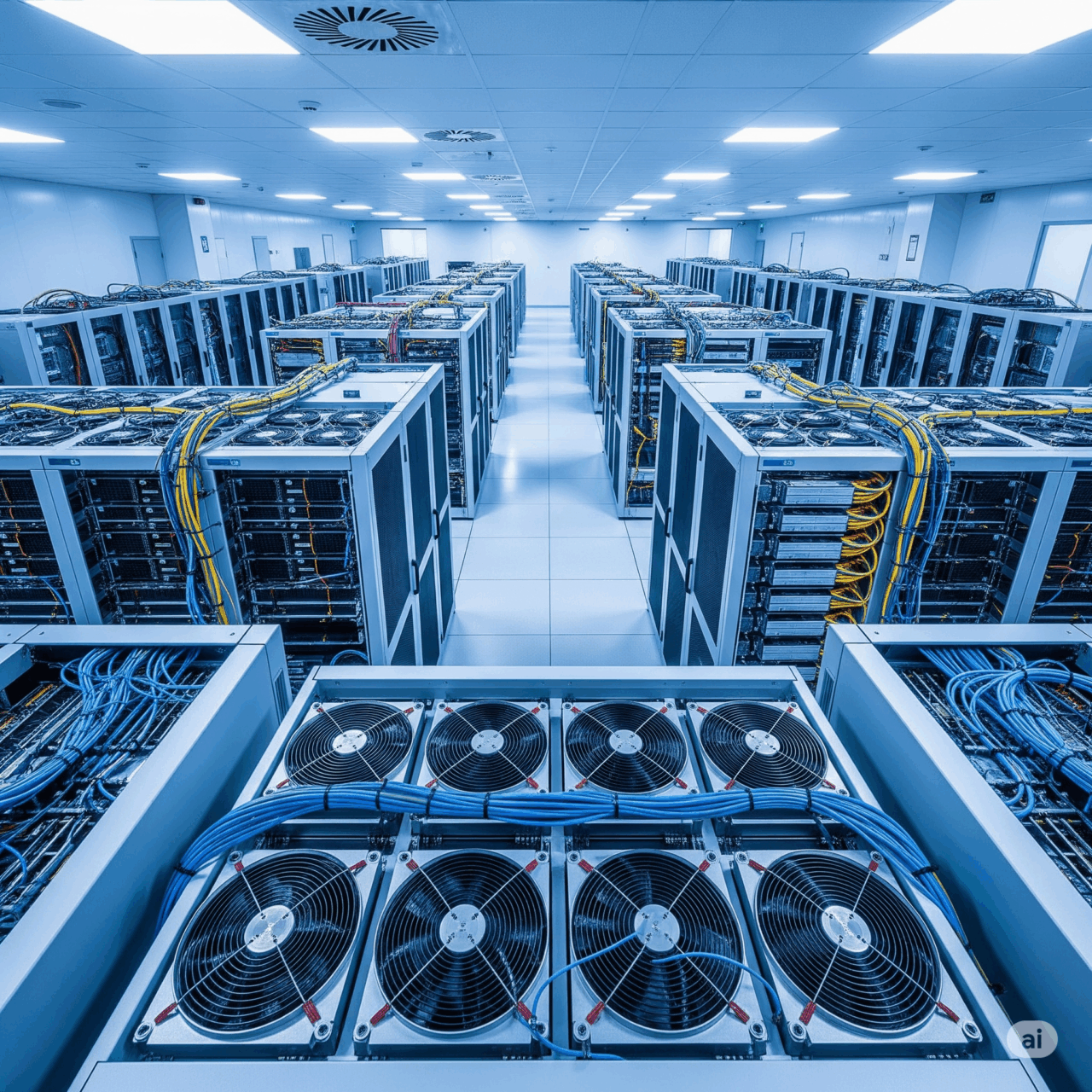

Nel frattempo, i costi hardware si impennano come un titolo meme sotto steroidi. xAI, l’ultimo giocattolo di Elon Musk, punta a spendere 7 miliardi di dollari per Colossus, un supercomputer da 300 megawatt, l’equivalente energetico di 250.000 abitazioni. E se pensate che questa sia un’eccezione, vi sbagliate. Il report prevede che entro il 2030 arriveremo a supercomputer da 200 miliardi di dollari, con 2 milioni di chip IA e un fabbisogno energetico di 9 gigawatt, pari a nove centrali nucleari. In pratica, la nuova corsa all’oro si gioca su scala atomica.

L’industria privata, che nel 2019 controllava il 40% del compute IA, oggi detiene l’80%. Questo significa una sola cosa: il futuro dell’intelligenza artificiale non sarà deciso nei parlamenti, né nei consessi etici, ma nei consigli di amministrazione. E qui si apre un paradosso che dovrebbe far tremare chiunque si occupi di sanità, educazione o ricerca pubblica. Perché se l’intelligenza artificiale è il cervello, allora il compute è il corpo, la muscolatura, l’apparato scheletrico che dà forma e sostanza al pensiero digitale. E un cervello, per quanto brillante, senza un corpo efficiente, non va da nessuna parte.

Nel mondo della sanità, questo squilibrio si traduce in un’asimmetria spaventosa. Le grandi aziende possono permettersi di addestrare modelli da centinaia di miliardi di parametri, in grado di diagnosticare malattie rare, simulare interazioni farmacologiche e fornire supporto clinico con una precisione mai vista. Ma chi potrà accedere a questi strumenti? Chi avrà il diritto e il potere di dire a un ospedale di periferia in Sud America o in Africa che no, quel modello non è disponibile perché costa troppo? E, ancora peggio, chi avrà l’autorità di decidere cosa può fare quel modello, quali dati può trattare, quali raccomandazioni può fornire?

C’è una verità scomoda che nessuno vuole ammettere: l’intelligenza artificiale non sta democratizzando la conoscenza. La sta concentrando. La sta monetizzando. La sta blindando dentro ecosistemi chiusi, spesso opachi, dove l’accesso è mediato da API a pagamento, licenze restrittive e logiche da oligopolio. E tutto questo mentre si continuano a sbandierare i progressi nell’equità e nell’inclusività algoritmica, come se bastasse qualche riga di codice “fairness-aware” per compensare un’infrastruttura radicalmente ineguale.

La geopolitica, ovviamente, non resta a guardare. Gli Stati Uniti controllano oggi il 75% del compute globale per l’IA. La Cina segue con il 15%. Europa? Dispersa in mille progetti frammentati, con ambizioni etiche e potenza computazionale da dopolavoro ferroviario. È come se stessimo costruendo l’intelligenza del futuro con la stessa logica di potere che ha regolato l’energia nel Novecento: chi ha il controllo della fonte primaria in questo caso, il calcolo detta le regole. Tutti gli altri si arrangiano.

Ed è qui che il paragone col petrolio inizia a scricchiolare. I dati, almeno in teoria, sono distribuiti ovunque. Ogni ospedale, ogni città, ogni individuo produce dati. Ma il compute? Quello è concentrato in pochi hub. E questi hub sono alimentati da forniture di chip avanzati (leggasi: NVIDIA, AMD, TSMC), accessi privilegiati all’energia elettrica, e miliardi di dollari in contanti o equity. Non è un ecosistema aperto. È un’arena gladiatoria. E solo chi entra con l’armatura più costosa ha possibilità di sopravvivere.

L’idea che l’accesso al calcolo debba diventare un bene pubblico non è più utopia, è sopravvivenza strategica. Così come l’acqua, l’aria e l’elettricità sono considerate infrastrutture essenziali, anche il calcolo massivo per IA dovrebbe esserlo. Perché senza accesso a questi strumenti, nessun ente pubblico potrà mai competere nella ricerca, nell’innovazione o nella tutela dei diritti. Ma l’ostacolo è evidente: chi oggi detiene il potere computazionale non ha alcun incentivo a condividerlo. Perché dovrebbe farlo? Per spirito filantropico? Per la gloria della scienza? Illusi.

Siamo entrati in una nuova fase dell’economia cognitiva: quella in cui l’accesso al calcolo è diventato il vero vantaggio competitivo. I dati sono commodity. Il compute è leva di potere. E in questo scenario, chi vuole restare rilevante — aziende, governi, istituzioni accademiche — deve smettere di pensare all’IA come un semplice software evoluto e iniziare a trattarla per quello che è: un’infrastruttura critica, al pari di un’autostrada, di una rete ferroviaria, di una centrale idroelettrica.

Continuare a credere che basti qualche dataset ben curato per cambiare il mondo con l’IA è il nuovo feticismo del progresso. La vera partita si gioca nel silicio, nei rack, nei megawatt. E chi non partecipa a quella partita non solo rischia di restare indietro: rischia di non essere neppure invitato alla conversazione.

Benvenuti nel capitalismo computazionale. Dove l’unica vera intelligenza artificiale è capire chi ha accesso alla corrente.