Benvenuti nella nuova economia dell’assurdo, dove l’unico posto sicuro è nel cuore di un modello neurale da 175 miliardi di parametri. Dimenticate le vecchie distinzioni tra senior e junior, tra chi sa programmare in COBOL e chi compila in Rust. Il settore tecnologico non sta solo evolvendo: si sta biforcando come una linea temporale in una distopia quantistica. Da una parte, gli specialisti di intelligenza artificiale vivono un’epoca d’oro fatta di stock option, stipendi da hedge fund e benefit da rockstar della Silicon Valley. Dall’altra, l’esercito di knowledge worker “non IA” scopre di essere diventato ridondante, inutile, o peggio: ottimizzabile.

Microsoft è solo l’ultimo esempio in ordine di tempo. Tagliare 9.000 dipendenti con la stessa disinvoltura con cui si aggiorna un software legacy non è solo una questione di conti economici: è un segnale inequivocabile che la scala delle big tech non è più umana, ma computazionale. Dopo i 6.000 licenziamenti di aprile, ecco il bis di luglio. Nessuna sorpresa che l’annuncio sia accompagnato da un consiglio illuminato: “usate l’IA per aumentare la produttività”. Tradotto in aziendalese puro: fatevi sostituire meglio. In parallelo, TikTok taglia nel suo team di fiducia e sicurezza, perché a quanto pare l’etica e la moderazione si possono ormai esternalizzare… a un algoritmo.

Chiunque mastichi un minimo di economia sa che i mercati tendono all’efficienza, ma raramente così in fretta e con tanta nonchalance per la carne umana. L’assurdo è che mentre il capitale umano generico viene decapitato a colpi di memo aziendali e HR bot, i ricercatori di IA ricevono offerte plurimilionarie, contratti blindati e un livello di autonomia decisionale paragonabile a quello di un CEO. Alcuni, come quelli dietro i modelli fondativi di OpenAI, DeepMind o Anthropic, sono diventati le nuove rockstar intoccabili. Quando il software mangia il mondo, chi costruisce il software governa l’universo. Gli altri? Possono sperare in un fine tuning del loro CV, magari con l’aiuto di ChatGPT.

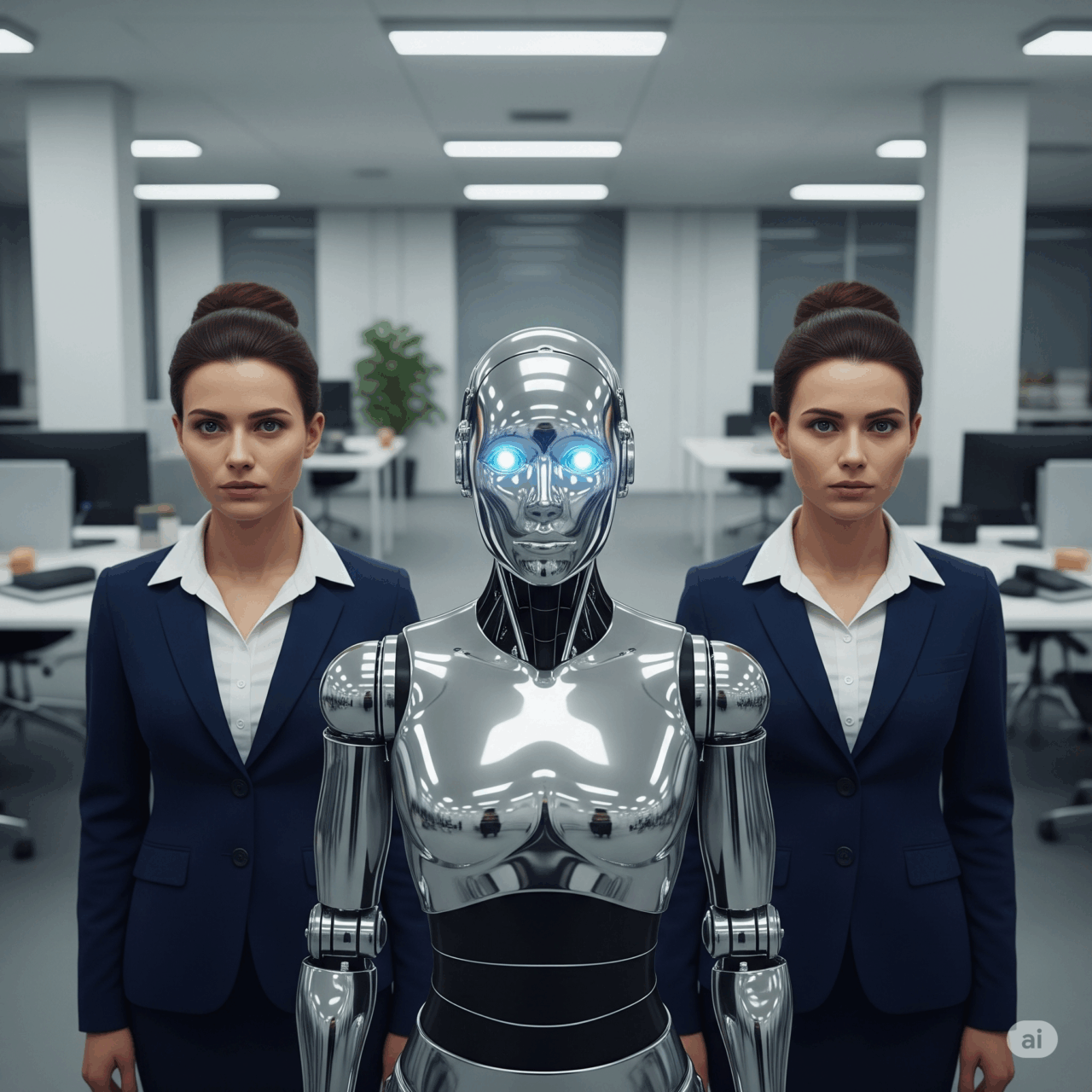

Il paradosso è ancora più evidente se guardiamo ai numeri: si investono decine di miliardi in infrastrutture cloud, chip, LLM e data center, mentre si risparmiano milioni licenziando personale middle management, customer service e persino sviluppatori. L’IA generativa, con il suo potere di automazione, si è rivelata un bisturi in mano a CFO assetati di margine operativo. Dunque non solo l’IA non sta creando nuovi posti di lavoro per tutti, ma sta anche ridisegnando le logiche di potere: oggi chi possiede i modelli possiede il futuro, chi li addestra ha un posto riservato in paradiso (aziendale), tutti gli altri dovrebbero iniziare a preoccuparsi.

Il fenomeno non è ciclico, è sistemico. Non siamo di fronte alla solita ristrutturazione aziendale in salsa tech, ma a un cambio di paradigma. Quando Satya Nadella parla di “copilot everywhere” non sta solo suggerendo un’interfaccia, ma un modello operativo in cui ogni funzione aziendale è coadiuvata, giudicata o sostituita da un’intelligenza artificiale. La centralità dell’umano nell’organizzazione viene disintermediata da un assistente digitale che non dorme, non sciopera e non chiede aumento. L’idea stessa di lavoro come forma di espressione personale e valore produttivo si sta dissolvendo sotto il peso delle API.

In questa corsa alla smaterializzazione del talento, c’è un’evidente ironia tragica: mentre le aziende si riempiono la bocca con parole come “responsabilità”, “diversità” e “sostenibilità”, costruiscono architetture aziendali dove la componente umana è un fastidio da ridurre, non una risorsa da valorizzare. I team HR vengono automatizzati, i processi di onboarding sono gestiti da chatbot, il feedback viene raccolto e analizzato tramite modelli predittivi. Il sogno di Taylor si è fuso con quello di Turing, e il risultato è un’organizzazione che non ha più bisogno di persone per funzionare, solo di dati.

La cosa più grottesca? Le stesse aziende che licenziano in massa continuano ad assumere, ma solo in ruoli altamente specializzati in AI, ML, data engineering, prompt design. Si crea così una nuova aristocrazia digitale: i priest of the prompt, i whisperer dei transformer, i custodi del fine-tuning. Una tecnocrazia di cervelli e GPU che non solo capisce il linguaggio delle macchine, ma lo plasma, lo dirige, lo trasforma in vantaggio competitivo. Tutti gli altri, anche se “digitali”, sono plebei. E non c’è sindacato che tenga, perché in questa rivoluzione non si scende in piazza: si resta fuori dal login.

La dissonanza si amplifica se si osservano i segnali deboli. Le università affollate di studenti che sognano una carriera tech scoprono che le competenze “generaliste” sono ormai commodity. I bootcamp promettono accesso al mercato ma sfornano CV sempre più simili, sempre più indistinguibili agli occhi delle IA stesse che filtrano le assunzioni. L’illusione che “basta saper programmare” si scontra con una realtà dove ciò che conta è il dove e il con chi. L’algoritmo non è meritocratico, è elitario.

A questo punto la domanda non è più se il settore tecnologico stia cambiando, ma quanto a lungo può sostenere una simile polarizzazione. Per quanto tempo potrà esistere un ecosistema in cui il 5% della forza lavoro assorbe il 95% della retribuzione, dell’attenzione e delle risorse strategiche? Non è solo una questione di giustizia, ma di stabilità: le organizzazioni costruite su questi presupposti rischiano di diventare fragili, nonostante la loro apparente efficienza. Il capitale umano non è solo un costo: è anche l’ultimo firewall contro l’autodistruzione.

E intanto, mentre ci si affanna a scrivere linee guida etiche sull’uso dell’IA, il lavoro viene spogliato della sua dimensione identitaria. Non ci si licenzia più con un colloquio, ma con una notifica automatica. Non si riceve più un feedback, ma un punteggio predittivo. E il nuovo mantra aziendale sembra essere: se puoi essere sostituito da un algoritmo, lo sarai. La vera domanda che resta è: quanti di noi stanno scrivendo ancora righe di codice, e quanti stanno solo addestrando la loro versione sintetica?

La guerra per il talento IA è reale. Ma è anche una guerra di classe, mascherata da trasformazione digitale. E come in ogni guerra, ci saranno vincitori, perdenti e molti spettatori inconsapevoli.