Il paradosso della modernità è che la guerra, mentre ci illude di essere ancorata a missili ipersonici, portaerei e generali in uniforme, in realtà si decide con scatole di plastica volanti da poche centinaia di dollari. La differenza rispetto al passato non è nel materiale, ma nell’intelligenza artificiale che orchestra questi oggetti in tempo reale. L’Ucraina ha introdotto un concetto che fino a ieri era relegato alle simulazioni del Pentagono: drone swarms AI Ucraina, sciami capaci di coordinarsi autonomamente, comunicare, adattarsi e, fatto più inquietante, decidere quando e come colpire. Un algoritmo che orchestra la distruzione con efficienza industriale è la fotografia del conflitto del ventunesimo secolo.

Gli scettici continuano a ripetere che nessun drone è davvero intelligente, che senza supervisione umana non si va lontano. Peccato che sul fronte orientale, quando le comunicazioni vengono disturbate dai jammer russi, questi droni non si spengono come marionette senza fili. Continuano a volare, a cercare target, a coordinarsi con gli altri. Durante Operation Spiderweb, la più spettacolare dimostrazione finora, centinaia di UAV FPV hanno colpito basi aeree strategiche in Russia, continuando la missione anche dopo aver perso il contatto diretto con gli operatori. Non si parla di tre droni notturni che improvvisano un attacco come in un film d’azione, ma di un’architettura distribuita di intelligenze artificiali capaci di decidere, in sciame, come portare a termine la missione. Non c’è Hollywood, c’è Kiev, e questo è molto più destabilizzante.

Chi ancora si ostina a credere che questo sia un esperimento isolato, non ha compreso il punto. L’Ucraina utilizza lo sviluppo di questi sciami da oltre un anno, con un software chiamato Swarmer, progettato da sviluppatori locali che si muovono più come startupper che come militari. Swarmer consente ai droni di condividere informazioni, ripianificare traiettorie e gestire ridondanze in tempo reale. Se uno cade, gli altri compensano. Se il segnale scompare, il gruppo prende decisioni autonome. Non è il futuro, è routine operativa. Le testimonianze raccolte dal Wall Street Journal parlano chiaro: missioni quotidiane, a volte con venticinque droni contemporaneamente, con obiettivo dichiarato di superare i cento. E quando i numeri diventano centinaia, la dinamica del campo di battaglia cambia radicalmente, perché le difese aeree tradizionali non sono costruite per respingere sciami adattivi che arrivano da più direzioni.

Il vero nodo, che gli osservatori militari globali non vogliono ammettere apertamente, è che questa tecnologia costa poco e rende inefficaci arsenali multimiliardari. Difendere un aeroporto con sistemi S-400 o Patriot, progettati per abbattere missili o jet, diventa ridicolo quando il nemico manda cinquanta droni che costano meno di un pickup usato. Ogni missile lanciato per difendersi costa decine di volte il valore del bersaglio. È un’economia della guerra ribaltata: il vantaggio non è solo tecnologico, è finanziario, e questo è ciò che inquieta le cancellerie occidentali.

In questa dinamica, autonomous drone warfare non è più un concetto teorico da laboratorio universitario. È prassi bellica. Ogni giorno lo spazio aereo ucraino e russo si trasforma in un testbed a cielo aperto dove algoritmi, reti neurali e sistemi adattivi imparano con una velocità che il mercato civile non riesce neppure a sognare. La startup che sviluppa Swarmer non sta solo scrivendo codice: sta addestrando intelligenze distribuite sul più grande dataset reale mai esistito, quello di una guerra totale. Ogni ora di volo, ogni jam elettronico, ogni successo e fallimento alimentano un ecosistema che migliora in tempo reale. L’Occidente osserva con la stessa ambiguità con cui si guarda un incendio: affascinato dalla potenza, terrorizzato dalle conseguenze.

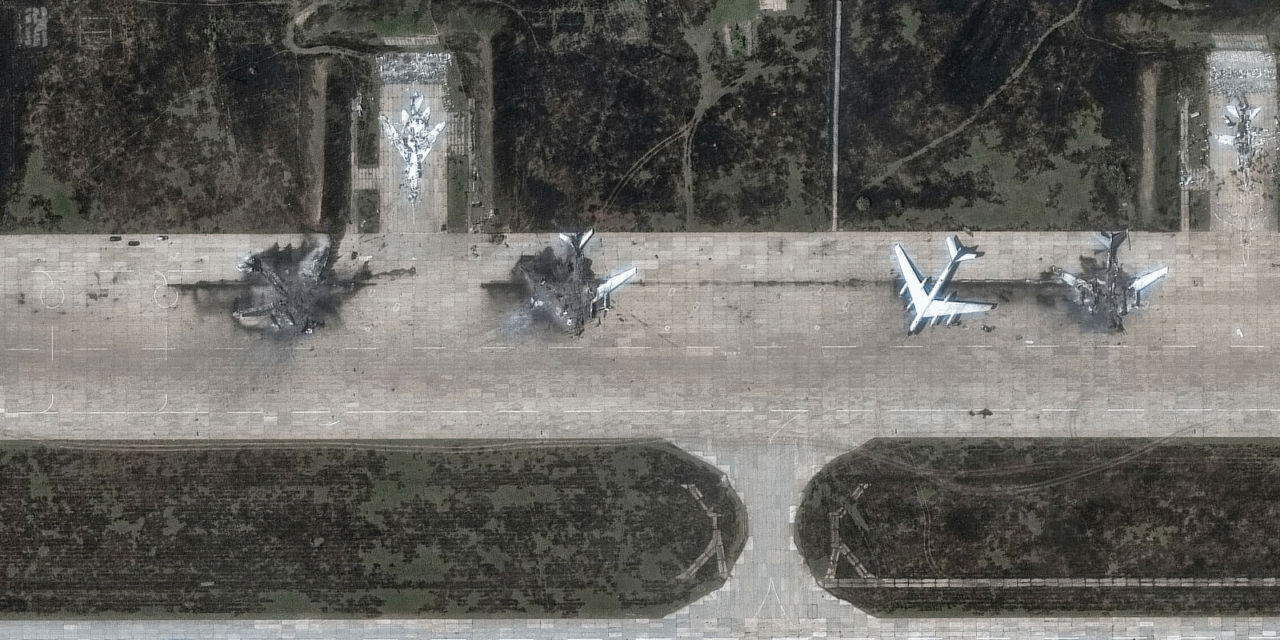

Operation Spiderweb è stata la prima vera dimostrazione di forza. Centinaia di droni hanno colpito le basi di Olenya, Ivanovo, Dyagilevo e Belaya. I target includevano bombardieri A-50, Tu-95 e rifornitori Il-78. Kiev ha rivendicato distruzioni significative, e se anche parte di queste affermazioni restasse gonfiata dalla propaganda, l’effetto psicologico è innegabile. Un attacco di questo tipo, simultaneo, coordinato e in larga parte autonomo, ha messo in luce il tallone d’Achille della difesa russa: la saturazione. Non esiste sistema in grado di abbattere centinaia di bersagli piccoli, veloci, coordinati, ognuno in grado di prendere decisioni locali senza aspettare ordini centrali. È l’incubo dei manuali di difesa antiaerea.

Chi controlla questa tecnologia non controlla solo un’arma, ma riscrive la dottrina militare. E qui si apre l’aspetto più ironico e più tragico. L’Ucraina, che non ha la potenza industriale di Russia, Stati Uniti o Cina, diventa la Silicon Valley della guerra autonoma. Non per scelta, ma per necessità. Ogni iterazione software viene testata in tempo reale, ogni feedback arriva dal campo di battaglia, non da un simulatore. È il sogno di qualsiasi product manager, con l’unico dettaglio che il prodotto finale è una macchina che decide chi eliminare. Kiev è il laboratorio più crudele e più avanzato della storia dell’AI applicata alla difesa.

La narrativa occidentale che vuole sempre mantenere “l’umano nel loop” diventa quasi ridicola davanti a questi sviluppi. Sì, formalmente un operatore supervisiona. Ma cosa significa supervisionare se i droni possono decidere da soli quando attaccare, persino quando le comunicazioni sono interrotte? Significa che l’operatore è ridotto a spettatore privilegiato, con un ruolo decorativo che serve solo a tacitare le coscienze e i regolamenti internazionali. L’ironia amara è che i politici continuano a discutere di linee rosse sull’AI militare mentre sul campo gli algoritmi hanno già attraversato ogni confine.

In tutto questo, la questione etica è esplosiva. Se un drone decide in autonomia e sbaglia bersaglio, chi è responsabile? Il programmatore? Il comandante? L’algoritmo stesso? La catena di responsabilità si dissolve, lasciando un vuoto che nessun trattato è pronto a colmare. Gli esperti parlano di “responsibility gap” e di necessità di regolamentare. Ma la regolamentazione non ferma le guerre, le segue sempre con decenni di ritardo. La proliferazione è inevitabile, e presto non saranno solo gli stati a utilizzare sciami intelligenti. I non-state actors, dai gruppi terroristici alle milizie, potranno replicare versioni low-cost. L’effetto moltiplicatore sarà devastante.

Eppure il dato più sorprendente è che gli Stati Uniti e la Cina, pur investendo miliardi, non hanno ancora dimostrato in combattimento ciò che l’Ucraina ha fatto con budget infinitamente più piccoli. Questo conferma una verità scomoda: l’innovazione non nasce sempre dai colossi, spesso emerge dalle periferie costrette a reinventarsi per sopravvivere. La Swarmer software Ucraina non è solo un progetto nazionale, è un manifesto: la creatività in condizioni estreme supera qualsiasi lentezza burocratica di Washington o Pechino. Se c’è una lezione geopolitica, è che il futuro della guerra non si decide più solo nelle sale del Pentagono, ma anche in coworking sotterranei di Kiev.

A proposito di Pentagono, anche Washington si è accorta che il tempo delle analisi infinite è finito. Un recente memorandum del Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha annunciato la creazione della Joint Interagency Task Force 401, un’unità pensata per accelerare le capacità di contrasto ai droni. La vecchia Joint Counter-small Unmanned Aircraft Systems Office, fondata nel 2019, verrà sciolta. Troppo lenta, troppo burocratica, incapace di tradurre i prototipi in capacità reali. La nuova task force avrà budget dedicato, autorità di procurement diretta, possibilità di assumere esperti al di fuori dei processi federali, e soprattutto un mandato chiaro: consegnare sistemi efficaci in mesi, non anni.

Non è un dettaglio secondario, è la risposta americana al trauma psicologico di Operation Spiderweb. Se droni a basso costo possono mettere fuori uso bombardieri da miliardi, allora anche la superpotenza deve riscrivere il proprio playbook. L’iniziativa si intreccia con il programma Replicator 2 e con la nascente industria della difesa che lavora su laser, microonde e guerra elettronica. Ma la differenza è l’autorità centralizzata e la capacità di spendere senza passare per labirinti burocratici. Washington, dopo anni di lentezza, si arrende al ritmo della guerra algoritmica imposto da Kiev.

Questa accelerazione ha un effetto collaterale diretto sulla strategia globale. Le difese aeree devono essere completamente ripensate. Non bastano radar e missili, serve intelligenza artificiale che combatta intelligenza artificiale. Significa costruire sistemi anti-sciame in grado di imparare, adattarsi, prevedere. Ma costruirli costa, e i tempi di sviluppo sono lunghi. Nel frattempo gli sciami evolvono ogni mese. È un paradosso temporale: i difensori giocano a scacchi mentre gli aggressori giocano a Go, con regole che si riscrivono in corsa.

Chi pensa che tutto questo resti confinato al Donbass si illude. La proliferazione è questione di mesi. I mercati neri di componenti, i manuali open source, i software che possono essere replicati: tutto converge verso un futuro in cui qualsiasi attore armato potrà mettere insieme un mini-sciame. Non è un problema del 2035, è un problema del 2025. Gli analisti parlano già di autonomous drone warfare come del prossimo paradigma di conflitto asimmetrico, con capacità di colpire non solo basi militari, ma infrastrutture critiche, città, reti energetiche.

Questa trasformazione segna un punto di non ritorno. La guerra non è più fatta solo da esseri umani che decidono come e quando uccidere. È fatta da algoritmi che coordinano azioni letali in tempo reale. Il confine tra uomo e macchina non è più etico, è operativo. Le discussioni sull’AI come ausilio alla produttività civile suonano quasi grottesche quando si osserva che gli stessi principi vengono applicati con efficienza chirurgica al campo di battaglia.

In definitiva, ciò che l’Ucraina ha inaugurato non è solo un nuovo strumento di guerra, ma un nuovo modo di pensare la guerra. Se nel Novecento la deterrenza era nucleare, nel ventunesimo secolo potrebbe essere algoritmica. Una minaccia invisibile fatta di sciami che nessuna difesa può fermare del tutto. È un’epoca in cui la supremazia militare non dipende più solo da chi ha il missile più grande, ma da chi ha il codice migliore. Una verità che fa sorridere amaramente chi guida la trasformazione digitale nelle aziende: ora anche i generali combattono la stessa battaglia dei CEO, quella di avere l’algoritmo più efficiente.

?