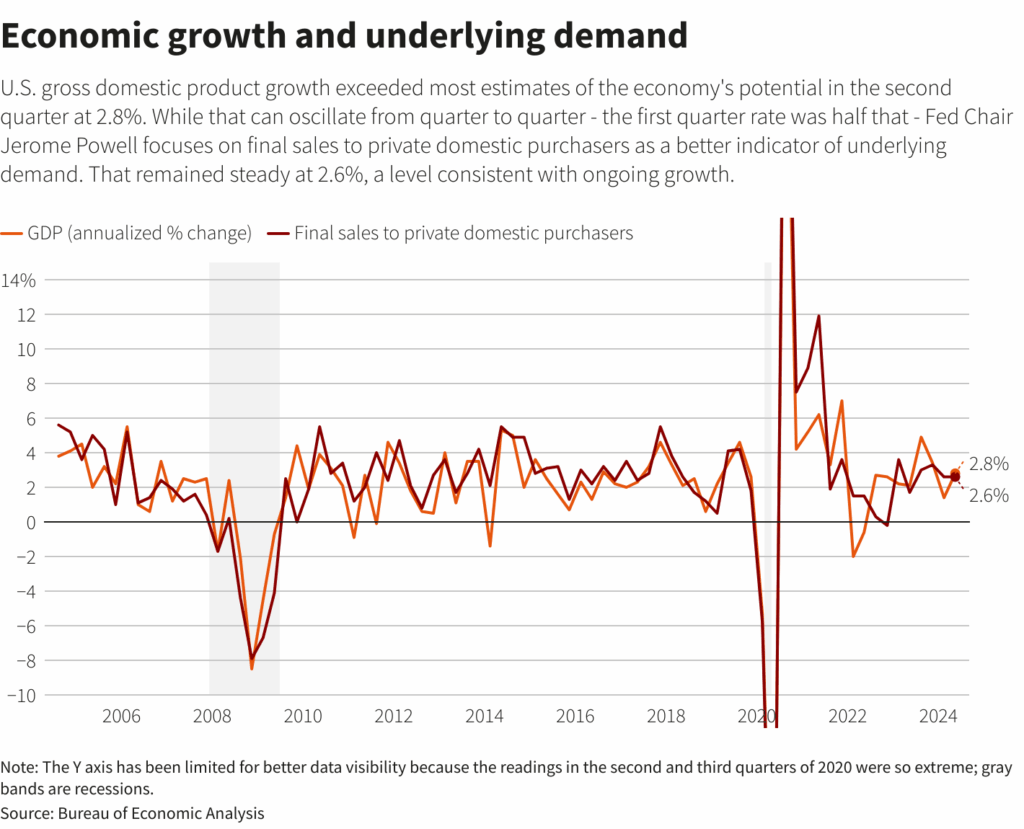

L’economia americana oggi si regge su un paradosso tanto elegante quanto pericoloso. Se non fosse per i giganteschi investimenti AI delle Big Tech, probabilmente gli Stati Uniti sarebbero già entrati in recessione. Lo ha dichiarato senza troppi giri di parole Dario Perkins, economista di TS Lombard, uno che osserva i numeri con la freddezza di chi sa che dietro i grafici ci sono equilibri politici e poteri economici, non solo linee che salgono e scendono. Mentre consumi, occupazione e investimenti tradizionali rallentano, i data center spuntano come funghi steroidei, pompando miliardi dentro un’economia che assomiglia sempre più a un paziente attaccato a una macchina di ventilazione artificiale: funziona, ma non respira da solo.

La narrazione mainstream parla di come gli investimenti AI stiano gonfiando il Pil americano. È vero, ma come spesso accade la verità è incompleta. Quello che non viene raccontato è che buona parte di queste macchine, chip e infrastrutture sono importate dall’estero. Per ogni dollaro che entra come spesa per capitale, un altro esce dalla porta laterale come importazione. Risultato: il contributo netto al Pil è molto più sottile di quanto i comunicati trionfalistici lascino intendere. L’economia è sospesa in un gioco di specchi, e la linea tra crescita reale e crescita da PowerPoint si fa sempre più sottile.

Il paragone con la bolla immobiliare dei primi anni 2000 è diventato un riflesso pavloviano della stampa finanziaria, ma Perkins taglia corto: la somiglianza è fragile. Una cosa è gonfiare mutui tossici su case in periferia, altra è costruire data center da miliardi che resteranno lì, a prescindere dal prezzo delle azioni di Microsoft o NVIDIA. Non stiamo parlando di un castello di carte costruito con leverage bancario, ma di un’infrastruttura fisica che incarna un trend secolare. Certo, alcune parti dell’entusiasmo attuale hanno i contorni tipici della bolla, ma altre sono semplicemente la nuova normalità tecnologica.

Guardiamo i numeri: Apple, Amazon, Google, Meta e Microsoft hanno bruciato insieme 91,5 miliardi di dollari solo nel secondo trimestre 2025. Annualizzato, significa 367 miliardi, circa l’1,2% del Pil americano. Se fosse un Paese, il “Data Center State” sarebbe già tra le prime 30 economie globali. È difficile definire bolla un fenomeno che ha ormai la scala di un intero settore industriale. Il problema non è la dimensione degli investimenti AI, ma la loro monetizzazione. Perché se la promessa di intelligenze artificiali onnipresenti e capaci di generare ricavi infiniti dovesse sgonfiarsi, il contraccolpo sarebbe brutale.

La Borsa, ovviamente, trema al solo pensiero. NVIDIA, regina incontrastata delle GPU, è il fulcro di questa narrativa. Se il flusso di capitali verso i data center dovesse rallentare, i suoi margini si accartoccerebbero come carta stagnola sotto il fuoco. Le conseguenze sull’economia reale sarebbero meno apocalittiche, dice Perkins, proprio perché non c’è un eccesso di leva finanziaria come avvenne con i mutui subprime. Questa è una bolla “un-leveraged”, senza il rischio sistemico classico delle banche esposte fino al collo. Ma provate a dirlo agli investitori che hanno trasformato i titoli tech in oggetti di culto degni di una religione millenarista.

Il problema è che il comportamento degli investitori sta degenerando in modi che ricordano più Las Vegas che Wall Street. La notizia che Meta stia cercando di raccogliere 30 miliardi di dollari da fondi di private equity per costruire ulteriori data center suona come il preludio a un nuovo capitolo dell’azzardo morale. Nessuno vuole fermarsi quando la musica suona ancora, ma tutti sanno che i posti a sedere saranno pochi quando smetterà. Oggi le autorità americane non considerano il private credit un rischio sistemico, ma cosa accadrà se queste strutture di debito continuano a crescere, magari impacchettate in veicoli finanziari opachi? Non serve molta immaginazione per capire che bastano due anni di euforia incontrollata per trasformare una nicchia in una bomba a orologeria.

La verità è che l’economia americana sta sfruttando gli investimenti AI delle Big Tech come doping. Non ci fosse questa corsa folle ai data center, la recessione USA sarebbe già una parola ufficiale nei report della Fed. Ma c’è un lato oscuro: costruire data center non è la stessa cosa che costruire fabbriche manifatturiere o investire in capitale umano. Una volta realizzati, restano lì come enormi cattedrali del silicio, assorbendo energia, consumando acqua, generando calore e aspettando che qualcuno li riempia di algoritmi redditizi. Se il modello di business non decolla, quelle cattedrali diventano mausolei.

È affascinante osservare come la narrativa economica si pieghi a questo nuovo culto. I commentatori parlano di rivoluzione paragonabile all’elettrificazione, di nuovo paradigma industriale, di produttività esplosiva in arrivo. Ma i dati attuali non mostrano ancora quel salto di efficienza promesso. La produttività americana non esplode, i salari reali non decollano, la crescita resta fragile. Si investe in AI perché non ci sono alternative altrettanto sexy da proporre agli azionisti, non perché oggi l’AI stia realmente sollevando l’economia. È un atto di fede più che una scelta razionale.

L’ironia è che gli Stati Uniti stanno finanziando la loro presunta rivoluzione digitale con forniture tecnologiche importate. Chip prodotti a Taiwan, server assemblati in Asia, macchinari di precisione provenienti dall’Europa. L’indipendenza tecnologica americana, tanto sbandierata nei discorsi politici, si rivela una chimera proprio nel settore considerato più strategico. Ogni miliardo speso in investimenti AI alimenta catene globali che arricchiscono partner e concorrenti. È la globalizzazione che resiste sotto le vesti della discontinuità tecnologica.

Chi osserva con occhio più cinico potrebbe dire che l’AI, oggi, è il nuovo mattone. Non in termini di bolla creditizia, ma come asset narrativo indispensabile per mantenere la fiducia degli investitori. La differenza sostanziale è che una casa resta pur sempre un bene di utilità primaria. Un data center no. Un data center è un tempio che ha valore solo se dentro scorre il culto digitale dell’AI. Se la religione svanisce, il cemento resta vuoto.

Eppure, in questo gioco pericoloso, la cosa più sorprendente è la serenità apparente delle istituzioni. Forse perché, a differenza delle banche esposte ai subprime, qui non ci sono ancora leve finanziarie che moltiplicano i rischi. O forse perché nessuno vuole essere quello che interrompe la festa. Intanto, il Pil americano continua a respirare grazie a un cocktail artificiale fatto di silicio, debito privato e fede incrollabile nel potere salvifico della tecnologia.