Non servono più i droni Predator per colpire il nemico. Basta una virgola fuori posto in un dataset. L’arma del futuro non fa rumore, non produce crateri e non si vede nemmeno con i satelliti. Si chiama data poisoning, e se non hai ancora capito quanto sia centrale per la guerra moderna, stai leggendo i giornali sbagliati. Benvenuti nella nuova era della disinformazione algoritmica, dove un’immagine pixelata o un’etichetta sbagliata possono compromettere l’intera architettura decisionale di un sistema militare autonomo. E no, non è fantascienza. È dottrina militare, nascosta nei silenzi obliqui del Title 50 dello U.S. Code.

Tag: usa Pagina 1 di 6

Ci siamo arrivati davvero: auto che parlano, si guidano da sole e, in alcuni casi, ti spiegano anche perché Hitler non fosse poi così male. Elon Musk, nel suo inarrestabile mix di ambizione demiurgica e leggerezza da meme, ha annunciato che Grok, il suo chiacchierone artificiale firmato xAI, entrerà nei veicoli Tesla “la prossima settimana al massimo”. Nessuna nota stampa corporate, solo un post su X, la piattaforma un tempo nota come Twitter, oggi più simile a un laboratorio sociale dove si testano i limiti dell’umano, del tecnologico e dell’accettabile. Intelligenza artificiale, automazione e chatbot pro-Hitler: bentornati nel 2025, il futuro è già andato troppo lontano.

Ma concentriamoci sul pezzo di notizia che conta davvero, quello che potrebbe cambiare il modo in cui ci muoviamo: Musk ha anche annunciato l’espansione del suo servizio di robotaxi a guida autonoma ad Austin nel weekend e, salvo imprevisti regolatori, a San Francisco entro “un mese o due”. Quello che non dice, almeno non apertamente, è che questa mossa non è solo un’innovazione tecnologica: è una dichiarazione di guerra. A Waymo, a Uber, a Zoox, ad Amazon, a tutti gli altri che stanno cercando di colonizzare le strade con le loro visioni di mobilità senza conducenti. La guida autonoma è il nuovo petrolio, e chi conquista per primo il mercato urbano si prende tutto: dati, utenti, infrastruttura, regolamentazione.

America, la terra promessa delle startup, ora si mette a insegnare ai suoi insegnanti come non farsi surclassare dall’intelligenza artificiale. Immaginate quasi mezzo milione di docenti K–12, cioè scuole elementari e medie, trasformati da semplici dispensatori di nozioni a veri e propri coach del futuro digitale grazie a una sinergia che sembra uscita da una sceneggiatura hollywoodiana: il più grande sindacato americano degli insegnanti alleato con i colossi OpenAI, Microsoft e Anthropic. Una nuova accademia, la National Academy for AI Instruction, basata nella metropoli che non dorme mai, New York City, promette di rivoluzionare il modo in cui l’intelligenza artificiale entra in classe. Non più spettatori passivi ma protagonisti attivi in un’epoca che sembra dettare legge anche tra i banchi di scuola.

Il mondo dell’intelligenza artificiale è pieno di annunci roboanti, iperboli apocalittiche e un generale senso di urgenza che neanche un economista keynesiano sotto adrenalina. Ma il teatrino della moratoria regolatoria andato in scena a Washington questa settimana merita uno slow clap. Una commedia degli equivoci dove nessuno sembra aver letto davvero il copione, ma tutti fingono di aver vinto. Spoiler: non ha vinto nessuno. E men che meno l’AI safety.

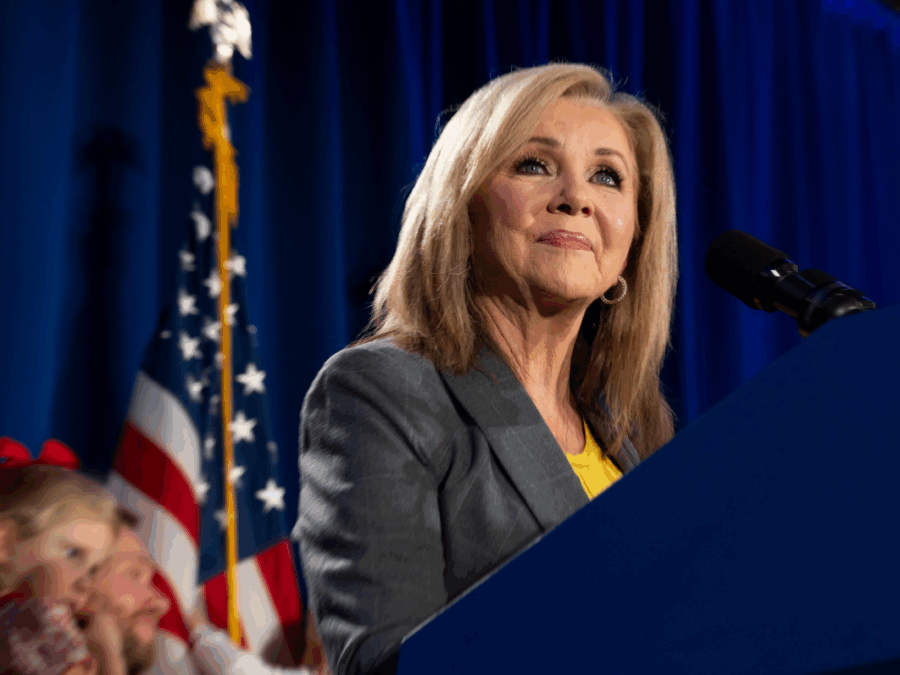

Il riassunto, per chi ha avuto la fortuna di ignorare il caos: lunedì, i senatori Marsha Blackburn e Ted Cruz si erano accordati su una moratoria di cinque anni per regolamentazioni sull’IA, con qualche deroga su temi sensibili come la sicurezza dei minori e la tutela dell’immagine dei creatori di contenuti. Non esattamente una stretta totale, ma abbastanza per sollevare più di un sopracciglio tra chi crede che un po’ di freno all’orgia deregolatoria dell’AI non sia poi un’idea così malsana.

Il problema non è l’intelligenza artificiale. Il problema è chi la maneggia come se fosse una mazza ferrata invece che uno strumento di precisione. Robert F. Kennedy Jr., nel suo recente e sconcertante tête-à-tête di 92 minuti con Tucker Carlson, non ha solo presentato una visione distopica del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS), ma ha suggerito che l’IA possa rimpiazzare decenni di scienza medica, dati epidemiologici e perfino il buon senso. Un’utopia tecnologica dai contorni inquietanti, in cui il sapere scientifico viene annichilito in favore di modelli computazionali manipolabili, se non apertamente truccabili.

Kennedy ha definito la sua leadership all’HHS come una “rivoluzione dell’IA”, chiedendo agli americani di “smettere di fidarsi degli esperti”. È difficile immaginare una frase più tossica nel contesto di una pandemia globale e della più grande campagna vaccinale della storia moderna. Quando il capo della sanità pubblica smonta pubblicamente l’autorità scientifica e medica in favore di una tecnologia ancora ampiamente sperimentale, il risultato non è progresso, ma regressione mascherata da innovazione.

Non è una domanda retorica, è una provocazione. Una necessaria, urgente, feroce provocazione. Mentre il mondo si perde tra l’isteria da ChatGPT e la narrativa tossica del “l’AI ci ruberà il lavoro (o l’anima)”, ci sono decisioni molto più silenziose e infinitamente più decisive che si stanno prendendo altrove, tra comitati tecnici, audizioni parlamentari e board di fondazioni ben vestite di buone intenzioni. Decisioni che non fanno rumore, ma costruiscono impalcature che domani potrebbero regolare ogni riga di codice, ogni modello, ogni automatismo. Benvenuti nel teatro invisibile della AI governance.

Quando l’America decide di regalare qualcosa alla Cina, non si tratta mai di panda o hamburger. Di solito si tratta di silicio, o meglio, del software che permette a chiunque, ovunque, di disegnare il cuore pulsante del mondo moderno: il chip. Dopo anni di schermaglie tecnologiche, restrizioni e guerre a colpi di export control, gli Stati Uniti hanno improvvisamente deciso di togliere il guinzaglio a Siemens, Synopsys e Cadence, i tre pilastri dell’EDA, ovvero Electronic Design Automation, lasciandoli liberi di vendere i loro strumenti di progettazione di semiconduttori alla Cina. E no, non è uno scherzo. È geopolitica in tempo reale, nella sua versione più sofisticata: quella che si scrive con righe di codice e clausole di licensing.

ovvero come la tech élite sta disperatamente cercando un redento da esibire in pubblico mentre affonda nella sua stessa mitologia

Quando inizia a girare nei corridoi di Sand Hill Road la voce che serva “un JD Vance della Silicon Valley”, il primo pensiero non è tanto la nostalgia per l’Ohio rurale quanto il panico esistenziale di una classe dirigente che, dopo aver glorificato l’ingegnere asociale e la cultura del blitzscaling, si ritrova culturalmente orfana. JD Vance, per chi avesse trascorso l’ultimo decennio chiuso in una capsula criogenica, è l’autore di Hillbilly Elegy, una specie di epitaffio narrativo per la working class bianca americana, riconvertitosi in politico trumpiano come da manuale post-apocalittico. Silicon Valley vorrebbe un personaggio così, ma in chiave tech. Un redento. Uno che venga dal fango ma mastichi JavaScript.

La scena potrebbe sembrare uscita da un dramma teatrale scritto da Kafka e diretto da Aaron Sorkin con un bicchiere di bourbon in mano: il Senato degli Stati Uniti, in un rarissimo momento di consenso bipartisan, ha votato 99 a 1 per eliminare una moratoria che avrebbe impedito agli stati di regolamentare l’intelligenza artificiale. Ma non lasciamoci ingannare dal numero schiacciante. Questo voto non rappresenta unità. È il prodotto di un collasso nervoso collettivo, l’incapacità strutturale del Congresso di capire chi comanda davvero quando si parla di AI: i legislatori, le lobby o gli algoritmi.

Il tentativo repubblicano di blindare la crescita dell’IA dentro un recinto federale centralizzato, impedendo agli stati di fare da sé, si è infranto contro un fronte variegato e vagamente schizofrenico: dai libertari digitali alla frangia populista MAGA, fino ai democratici impegnati a difendere le micro-sovranità statali. Un mix letale per qualsiasi progetto normativo. Eppure la proposta di moratoria non era nata per caso. Nascondeva un intento molto chiaro, quasi scolpito nei tweet di Elon Musk e nei white paper delle Big Tech: evitare che un mosaico impazzito di leggi statali, ognuna con la sua definizione di “AI”, potesse inceppare l’orgia di innovazione e investimenti che Silicon Valley pretende a colpi di deregulation.

Da un report di Reuters Venerdi.

Donald Trump, campione del deregulationismo applicato al XXI secolo, ha deciso che l’intelligenza artificiale non deve solo evolvere: deve dominare. E come spesso accade nelle epopee americane, non si guarda troppo ai danni collaterali. Secondo quanto riportato da Reuters, il presidente starebbe valutando una serie di ordini esecutivi per sostenere lo sviluppo dell’AI, con un approccio che prevede l’uso estensivo di terra federale per costruire data center e una corsia preferenziale per i progetti energetici. Un piano perfettamente in linea con la retorica trumpiana: sovranità, velocità e niente burocrazia.

Quando anche il Congresso ha paura dell’intelligenza artificiale

Quello che è appena accaduto nella Commissione parlamentare del Congresso americano su Cina e intelligenza artificiale non è una semplice udienza: è un campanello d’allarme istituzionale, un raro momento di lucidità bipartisan in un’epoca in cui la lucidità è un bene scarso quanto la moderazione algoritmica su TikTok. Se finora l’Intelligenza Artificiale era il giocattolo brillante dei CEO in cerca di market cap, dei venture capitalist in overdose da PowerPoint e dei think tank autocompiaciuti, ora entra ufficialmente nel vocabolario legislativo con una gravitas che ricorda l’ansia esistenziale dei primi esperimenti atomici.

Il fatto che deputati statunitensi — con curricola spesso più adatti al talk show serale che alla supervisione dell’AGI — parlino apertamente di minacce esistenziali, superintelligenza, necessità di allineamento ai valori umani, trattati in stile Convenzione di Ginevra e persino di scenari da ricatto digitale perpetrato da agenti come Claude, è un segnale forte: la politica non solo ha smesso di ignorare l’intelligenza artificiale, ma ha cominciato a temerla. E quando il Congresso ha paura, storicamente, è lì che succede qualcosa. Spesso non qualcosa di buono, ma comunque qualcosa.

Il cuore del provvedimento è semplice: vietare a tutte le agenzie esecutive federali statunitensi l’utilizzo di modelli di intelligenza artificiale originari da “nazioni avversarie” – Cina, Russia, Iran e Corea del Nord – a meno che il Congresso o l’OMB concedano un’eccezione L’obiettivo dichiarato? Proteggere le reti governative da possibili influenze o manipolazioni estere. Secondo i promotori, “non possiamo permettere che sistemi AI ostili operino al nostro interno”, una frase forte che definisce bene lo spirito della proposta.

Non è un colpo di stato, ma somiglia maledettamente a una compravendita di sovranità: 25 milioni di dollari per l’“AI infrastructure” in cambio di un decennio di silenzio normativo da parte degli stati americani. L’ultima versione della bozza di bilancio del Senato USA – quella “big beautiful” come la definiscono con sarcasmo nei corridoi – include una clausola che suona come una battuta uscita male da una sitcom distopica: se vuoi accedere ai fondi federali per la banda larga, ti siedi, stai zitto e non osi approvare leggi statali sull’intelligenza artificiale. Per dieci anni. Giusto il tempo di far maturare una bella oligarchia.

In un’epoca in cui persino l’Unione Europea riesce a far passare un’AI Act senza scatenare un golpe di lobby, New York rischia di trasformarsi nel nuovo campo di battaglia della guerra fredda dell’intelligenza artificiale. Il motivo? Un disegno di legge, il RAISE Act, che con l’aria da manuale civico nasconde dinamite legislativa sotto la giacca.

Il RAISE Act — che sta per Responsible AI Strategic Enforcement — è stato approvato dall’assemblea legislativa dello Stato e ora attende la firma o il veto della governatrice Kathy Hochul. Come sempre accade quando l’intelligenza artificiale incontra la politica, il dibattito è isterico, opaco, travestito da tecnicismo ma alimentato da miliardi in ballo.

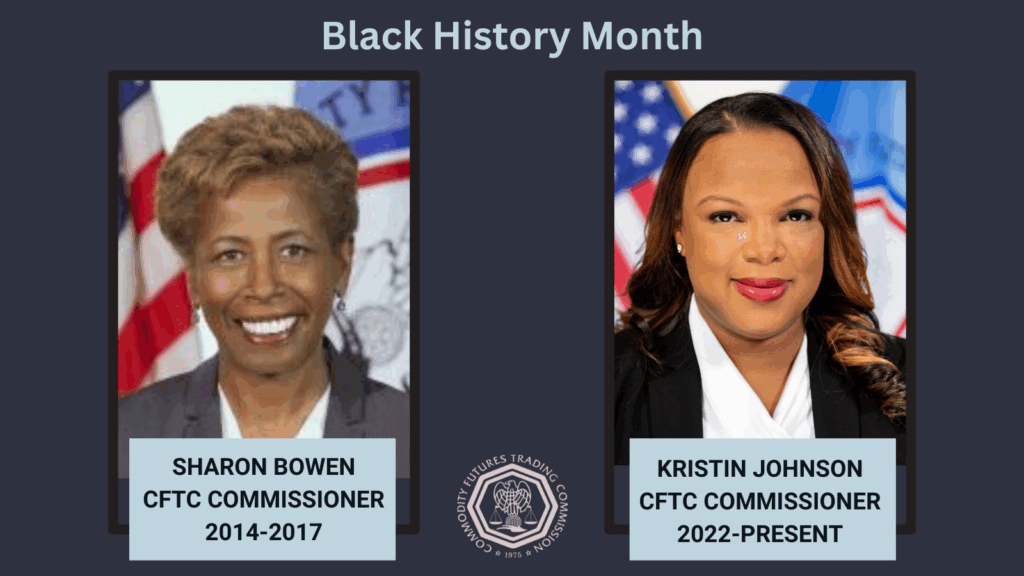

Kristin Johnson, commissaria della CFTC, non ha usato mezze parole al DigiAssets 2025 di Londra: l’intelligenza artificiale, per il mondo cripto, è una medaglia luccicante. Ma, guarda caso, ha due facce. Da un lato, la promessa: algoritmi predittivi che leggono i mercati in tempo reale, sniffano trend su Twitter più velocemente di un hedge fund caffeinizzato, e accelerano le operazioni di settlement al punto da far sembrare Swift un piccione viaggiatore. Dall’altro, il lato oscuro: frodi su scala industriale, manipolazione dei mercati, bias incontrollabili, e sistemi che – citando testualmente – “non riescono a comprendere ostacoli reali del mondo”.

Non si tratta più di “se”, ma di “quanto” manca al prossimo scoppio. Il Medio Oriente è, di nuovo, sull’orlo del baratro. Ma stavolta lo scenario è più cupo, più globale, più carico di follia nucleare e presidenze imprevedibili. Sei giorni di guerra aperta tra Iran e Israele, e l’ex presidente Trump, l’uomo delle frasi a effetto e degli impulsi compulsivi, ha appena chiesto una “resa incondizionata” all’Ayatollah Khamenei. Con tanto di minaccia online: “Sappiamo dove sei, ma non ti uccideremo. Per ora.”

Pausa drammatica. Che fine ha fatto la diplomazia?

Il cielo sopra l’America è libero, o almeno così lo vuole Donald Trump. Con la sua recente firma su una serie di ordini esecutivi che allentano le restrizioni sui droni commerciali, sulle auto volanti e sui jet supersonici, l’ex presidente promette di “ripristinare la sovranità dello spazio aereo americano”. Una frase che, messa su carta intestata della Casa Bianca, suona come l’inizio di una rivoluzione tecnologica. O come l’innesco di un disastro.

Se sei un innovatore della Silicon Valley, un fondo di venture capital, o semplicemente uno smanettone con un DJI e un sogno, questa sembra l’età dell’oro. Se invece indossi un’uniforme del Dipartimento della Difesa o hai un radar puntato su infrastrutture critiche, potresti pensare che stiamo assistendo all’alba di una nuova corsa agli armamenti — questa volta silenziosa, autonoma, e a bassa quota.

Se volevate un esempio plastico del connubio perverso tra lobby, politica miope e Big Tech in cerca di deregulation, eccolo servito su piatto d’argento: un emendamento, sepolto nella finanziaria proposta da Donald Trump — il suo “big, beautiful bill” — che di fatto congela per dieci anni qualsiasi regolazione statale sull’intelligenza artificiale. Una mossa che ha più il sapore di una sabotaggio preventivo che di una visione strategica. Ma forse è proprio questo il punto: la strategia è uccidere il dibattito sul nascere, mentre si finge di attendere un’ipotetica, mai vista regolamentazione federale.

L’emendamento non si limita a fermare la corsa alla regolazione locale — la sola che negli ultimi anni abbia prodotto qualcosa di concreto — ma revoca retroattivamente anche quelle poche norme già esistenti. Uno stop totale, indeterminato e regressivo, imposto nel momento esatto in cui il settore AI accelera verso un’adozione massiva e incontrollata.

Benvenuti nell’era in cui l’intelligenza artificiale sostituisce l’intelligenza istituzionale, e la democrazia si trasforma in un backend API-first. Non è un distopico racconto di Gibson né una bozza scartata di Black Mirror: è l’America del 2025, dove l’innovazione di governo si chiama AI.gov e parla fluentemente il linguaggio dei Large Language Models. La fonte? Il codice sorgente pubblicato su GitHub. E come sempre, il diavolo si nasconde nei commit.

L’amministrazione Trump, evidentemente non ancora sazia di plot twist tecnocratici, ha deciso di lanciare una piattaforma di intelligenza artificiale gestita dalla General Services Administration, guidata da Thomas Shedd, ex ingegnere Tesla e fedelissimo del culto eloniano. Un tecnico più affine al codice che alla Costituzione. Il sito AI.gov – attualmente mascherato da redirect alla Casa Bianca – è il punto focale di una nuova strategia: usare l’AI per “accelerare l’innovazione governativa”. La parola chiave, naturalmente, è “accelerare”, il verbo preferito da chi taglia, privatizza, automatizza.

Una moratoria decennale sulle leggi statali in materia di intelligenza artificiale non è semplicemente una misura di buon senso burocratico. È, in realtà, una clava politica che rischia di tagliare fuori ogni tentativo locale di regolamentare un settore ormai centrale nella nostra vita quotidiana. I senatori repubblicani del Comitato Commercio, nella loro ultima versione del mega pacchetto di bilancio del presidente Donald Trump, hanno inserito proprio questo: un blocco alle normative statali sull’AI. Un regalo dorato a Big Tech, mascherato da protezione della crescita economica e competitività americana. E mentre chi lo difende parla di “semplificazione normativa”, un numero crescente di legislatori e associazioni civiche grida al disastro, vedendo all’orizzonte l’azzeramento delle tutele per consumatori, lavoratori e persino bambini.

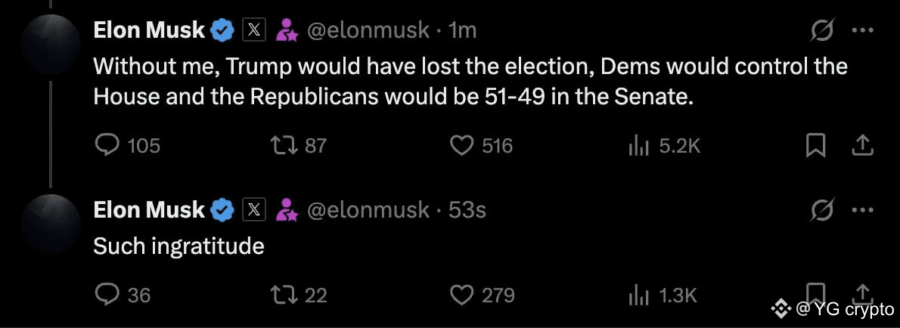

È successo di nuovo. Un altro episodio del più grande reality americano, una tragicommedia di potere, ego e tweet: Elon Musk e Donald Trump, due poli magnetici del narcisismo contemporaneo, si sono scontrati in pubblico come due CEO con troppo tempo libero e un’ossessione condivisa per l’attenzione. Il loro litigio ha avuto il sapore di un wrestling elettorale tra chi vuole dominare Marte e chi ancora pensa di poter ri-conquistare Manhattan. Il risultato? Più fumo che fuoco, ma anche un riflettore impietoso acceso sul rapporto torbido tra la Silicon Valley e la nuova – o meglio, rinnovata – MAGAcronica amministrazione trumpiana.

La notizia, se la si legge di fretta, pare una banale ristrutturazione burocratica: l’AI Safety Institute del Dipartimento del Commercio americano cambia nome e si trasforma nel Center for AI Standards and Innovation. Ma sotto questa vernice lessicale si cela una vera rivoluzione geopolitica mascherata da riforma amministrativa. Non è più questione di “sicurezza”, bensì di supremazia. E soprattutto: non è più una questione globale, ma eminentemente americana. “Dominanza sugli standard internazionali”, come ha dichiarato il Segretario al Commercio Howard Lutnick. Una frase che potrebbe uscire da un meeting di strategia militare più che da un piano di governance tecnologica.

Benvenuti nell’era in cui anche i dinosauri digitali iniziano a sudare freddo. No, non è un altro aggiornamento dell’algoritmo di ranking. È un giudice federale americano che, finalmente, sembra aver capito che Google non è solo un motore di ricerca. È il motore. Il telaio. Il carburante. E l’autista dell’intero veicolo informativo globale. Ma ora, proprio quel veicolo rischia di finire smontato pezzo per pezzo.

La keyword di oggi è: monopolio. Le secondarie? Google Chrome, AI generativa, distribuzione della ricerca. Il palcoscenico è quello della “remedies phase” del processo che vede Google accusata di aver mantenuto illegalmente il suo dominio nella ricerca online. Il giudice Amit Mehta, apparentemente afflitto da un raro rigurgito di pragmatismo, ha cominciato a mettere in discussione le proposte sul tavolo. E quando un giudice federale definisce la cessione di Chrome “più pulita ed elegante”, attenzione: il colosso sente davvero il terreno tremare sotto i piedi.

Non è la sceneggiatura di una satira politica, è la realtà post-verità che ci meritiamo. Un documento federale la punta di lancia dell’iniziativa “Make America Healthy Again” (MAHA), voluta da Robert F. Kennedy Jr. è stato smascherato come un Frankenstein di fonti fasulle, link rotti e citazioni generate da intelligenza artificiale, con tutti gli errori tipici di una generazione automatica mal supervisionata. No, non è un errore di battitura umano: sono proprio quelle impronte digitali inconfondibili dell’AI, le oaicite, a tradire la genesi siliconica del documento.

La keyword è report MAHA, le secondarie ovvie: ChatGPT, declino dell’aspettativa di vita negli USA. Ma qui il problema non è solo tecnico, è ontologico. Se la verità ufficiale è un’illusione generata da un modello linguistico, cosa rimane della governance democratica? Un reality show scritto da algoritmi, supervisionato da stagisti?

Sotto la superficie diplomatica levigata dei colloqui di Ginevra, si consuma l’ennesimo atto del disaccoppiamento tecnologico tra Stati Uniti e Cina. Niente più sorrisi da foto opportunity, solo freddi fax del Dipartimento del Commercio americano. La Silicon Valley ha ricevuto l’ordine: smettere di esportare strumenti di Electronic Design Automation (EDA) a Pechino. Cadence, Synopsys, Siemens EDA: messi in riga, come scacchi sacrificabili sulla scacchiera geopolitica dei semiconduttori.

I colpi di scena non finiscono qui. La Casa Bianca ha anche messo in pausa alcune licenze concesse a fornitori americani per collaborare con COMAC, il Boeing cinese che sogna il decollo del C919, l’aereo destinato a spezzare il duopolio Airbus-Boeing. L’alibi? Le recenti restrizioni cinesi sulle esportazioni di terre rare. Il messaggio tra le righe: se ci provate con i minerali, noi chiudiamo i rubinetti dell’ingegneria.

La mossa è chirurgica, ma il bisturi è arrugginito e il paziente è globale. Gli Stati Uniti, ancora una volta, tirano il freno a mano sull’export tecnologico verso la Cina, questa volta colpendo il cuore invisibile dell’innovazione: l’Electronic Design Automation, EDA per gli adepti, il software che non costruisce chip, ma li rende possibili. Senza EDA, progettare semiconduttori diventa un’arte rupestre. Lo riferisce il Financial Times, sempre più simile a un bollettino di guerra commerciale piuttosto che a un quotidiano economico.

Ma andiamo con ordine, se ordine si può chiamare questa escalation da Guerra Fredda digitale. A partire da maggio 2025, ogni singolo byte di software EDA che voglia attraversare il Pacifico verso Pechino dovrà essere accompagnato da una licenza di esportazione concessa – o negata – dal Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio USA. E no, non si tratta più solo di tool per chip all’avanguardia: adesso il divieto si estende a tutta la linea di prodotti, dall’entry-level al bleeding edge. Anche i cacciaviti digitali sono considerati arma strategica.

Là dove l’Impero Celeste chiude le porte, l’Impero dell’Ovest dovrebbe spalancarle. Non per amore della libertà — concetto vago e flessibile, soprattutto quando si parla di politica monetaria — ma per strategia, dominio tecnologico e quel sottile desiderio di mettere i bastoni tra le ruote a Xi Jinping. Così ha parlato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance alla Bitcoin Conference di Las Vegas, senza troppi giri di parole: “La Cina odia Bitcoin. Noi, quindi, dovremmo abbracciarlo.”

Un pensiero semplice, quasi infantile nella sua linearità, eppure tremendamente efficace in termini geopolitici. Perché sì, la keyword è Bitcoin. E quelle che lo seguono da vicino sono asset strategico e riserva digitale. Il nuovo lessico del potere non parla più solo di missili ipersonici o porti militari in Africa, ma di nodi blockchain e SHA-256.

La censura digitale non passa più dalle bacheche dei social. Passa dai laboratori. Sì, quelli che certificano se il tuo prossimo smartphone non emette più radiazioni del consentito o se il baby monitor Wi-Fi non si trasforma in una porta d’accesso per hacker di Stato.

La Federal Communications Commission (FCC), in una mossa che sa di decoupling tecnologico al napalm, ha votato all’unanimità per squalificare i laboratori cinesi dal processo di autorizzazione dei dispositivi elettronici destinati al mercato statunitense. Tradotto: niente più bollini di conformità firmati da Pechino per cellulari, telecamere di sorveglianza, router e compagnia connessa.

Nel deserto saudita, dove un tempo si cercava l’acqua, oggi si trivella per qualcosa di molto più volatile: l’influenza tecnologica globale. E questa volta, non sono solo i soliti emiri a muovere il gioco, ma un tavolo imbandito con carne pesante: Amazon, OpenAI, NVIDIA, BlackRock e SpaceX. Tutti con i jet parcheggiati a Riyadh, stretti intorno a un Mohammed bin Salman che recita il ruolo di anfitrione post-petrolifero, mentre Donald Trump — l’uomo che vende i sogni come se fossero condomini a Las Vegas — rilancia con un piano da One Trillion Dollar Baby.

Elon Musk voleva mangiarsi la torta e farsela servire dal Congresso. Ma stavolta gli è rimasta di traverso. Il tentativo di prendere il controllo dell’Ufficio Copyright statunitense roba da nerd che scrivono documenti noiosi da 300 pagine che nessuno legge, ma che decidono il futuro dell’intelligenza artificiale si è trasformato in un boomerang politico, giuridico, e pure un po’ esistenziale. Una guerriglia tra oligarchi della Silicon Valley, populisti a caccia di vendette, e funzionari pubblici buttati giù dal treno in corsa senza biglietto di ritorno.

Un’altra volta ci siamo trovati nel mezzo dello scontro tra giganti, e no, non come protagonisti. Come comparsa malvestita sul set sbagliato. Mentre Stati Uniti e Cina giocano a Risiko commerciale lanciandosi tariffe come freccette ubriache al bar di fine serata, l’Europa resta ferma sullo sgabello a fissare il bicchiere vuoto, chiedendosi quando è successo che ha smesso di contare qualcosa.

Il punto non è che ci siano stati colloqui tra Washington e Pechino – quelli sono inevitabili, come i cerotti dopo le scazzottate. Il punto è come si sono chiusi. Gli USA, guidati dal solito Trump in modalità “Reality Show Diplomacy”, annunciano trionfi storici, tariffe dimezzate, vittorie strategiche. La Cina, dall’altra parte, non solo esce con un’economia più tutelata, ma soprattutto con un’immagine geopolitica rafforzata. E noi? Abbiamo commentato. Forse.

Quando si parla di privacy, Google non è certo estraneo a sollevare polveroni, ma stavolta il gigante della Silicon Valley ha dovuto fare i conti con la giustizia texana. Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, ha annunciato che Google ha accettato di sborsare ben 1,375 miliardi di dollari per risolvere una causa che l’accusava di violare la privacy dei dati dei propri utenti. Una somma che fa sembrare “piccolo” l’importo che ha dovuto pagare Meta lo scorso luglio, in un caso simile riguardante il riconoscimento facciale.

L’accordo siglato lunedì tra Stati Uniti e Cina per sospendere la maggior parte dei dazi doganali reciproci per un periodo di 90 giorni ha suscitato una serie di reazioni, tra cui un sensibile rialzo dei mercati azionari. Il motivo di questo entusiasmo è chiaro: la speranza che l’allentamento delle tensioni commerciali tra le due potenze mondiali possa finalmente disinnescare una guerra commerciale che sembra non finire mai. Ma come spesso accade nelle trattative internazionali, dietro le promesse di una tregua ci sono sempre i soliti interrogativi. Vale la pena credere che questo accordo sia solo il primo passo verso una distensione reale, o si tratta di una mossa strategica per guadagnare tempo mentre entrambe le nazioni continuano a tessere le loro strategie sullo scacchiere globale?

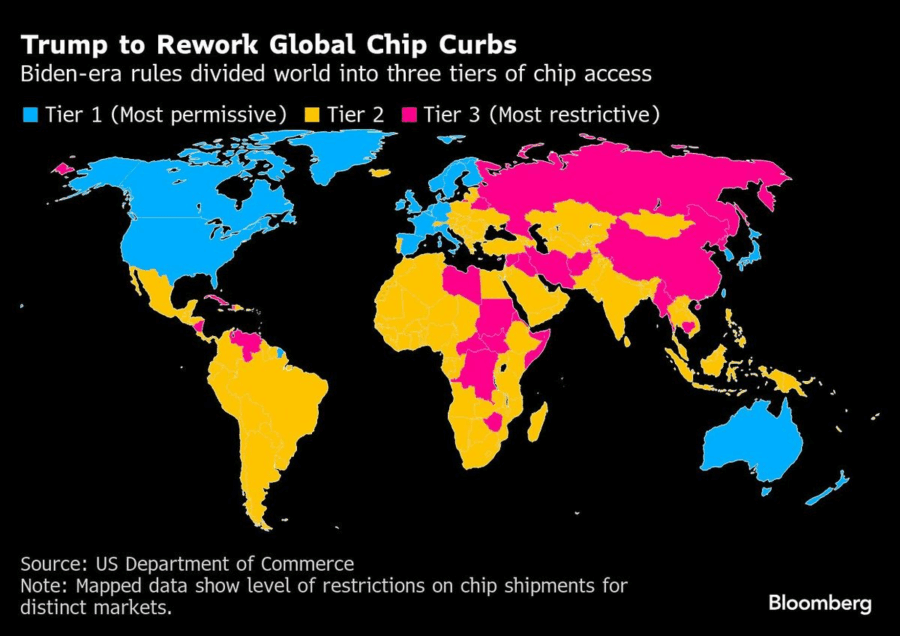

Nvidia ha accolto con entusiasmo la decisione dell’amministrazione Trump di revocare la controversa “AI Diffusion Rule”, una normativa introdotta sotto l’amministrazione Biden che avrebbe limitato l’esportazione globale di chip AI avanzati. La mossa è stata salutata come una “opportunità irripetibile” per guidare la prossima rivoluzione industriale e creare posti di lavoro ben remunerati negli Stati Uniti .

Il 8 maggio 2025, il Senato degli Stati Uniti ha ospitato una delle udienze più significative dell’anno, con protagonisti i vertici di OpenAI, Microsoft, AMD e CoreWeave. L’obiettivo? Convincere i legislatori a adottare un approccio più “leggero” nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale, evitando che norme troppo rigide possano ostacolare l’innovazione e compromettere la leadership tecnologica americana rispetto alla Cina.

Sam Altman ha partecipato a un’udienza presso la Commissione Commercio del Senato, dove ha testimoniato che imporre l’approvazione governativa prima del lancio di sistemi di intelligenza artificiale sarebbe “disastroso”.Alla domanda se l’autoregolamentazione fosse sufficiente, ha risposto: “Alcune politiche sono buone… [ma] è facile che vadano troppo oltre”.”Gli standard possono contribuire ad aumentare il tasso di innovazione, ma è importante che prima l’industria capisca quali dovrebbero essere”. VEDI notizia Washington Post

C’era una volta, in quella fiaba aziendalista chiamata Silicon Valley, una generazione di tecnologi illuminati che giuravano fedeltà al “lungotermismo”, quella nobile idea secondo cui l’umanità dovrebbe pensare in grande, guardare ai secoli futuri e proteggersi dai famigerati “rischi esistenziali” dell’intelligenza artificiale.

Sembrava quasi che ogni startupper con un conto miliardario si considerasse un custode della civiltà, intento a garantire che i robot non sterminassero i loro stessi creatori mentre sorseggiavano un matcha latte.

Nel suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump ha rilanciato l’idea di un nuovo “Liberation Day”, una giornata simbolica per affrancare aziende e consumatori americani da quelli che definisce “trattamenti ingiusti” dei partner commerciali. Dietro la retorica nazionalista, però, si cela una strategia politica ed economica che rischia di riscrivere gli equilibri mondiali. Con una politica economica fondata su dazi aggressivi e una politica estera che strizza l’occhio all’espansionismo — dalle pretese sulla Groenlandia al controllo del Canale di Panama — Trump apre la strada a una nuova stagione di autoritarismo. Una stagione che potrebbe ispirare leader come Vladimir Putin in Ucraina, Xi Jinping su Taiwan e Benjamin Netanyahu in Medio Oriente, alimentando una destabilizzazione globale senza precedenti.

Cento giorni fa, Donald Trump è tornato alla Casa Bianca con l’imponenza di un elefante in una cristalleria, pronto a ribaltare l’ordine mondiale che lui stesso aveva contribuito a plasmare. Con la promessa di un “Liberation Day”, ha dichiarato guerra ai suoi “cattivi partner commerciali” e ha sognato di annettersi territori che nemmeno il più sfrenato imperialismo avrebbe mai osato immaginare. Mentre Trump gioca a Risiko, il mondo risponde con una combinazione letale di panico, dazi e – ovviamente – intelligenza artificiale.

Comments Received in Response To: Request for Information on the Development of an Artificial Intelligence (AI) Action Plan (“Plan”)

La Casa Bianca ha appena scaricato online tutti i 10.068 commenti ricevuti durante la sua richiesta di informazioni per delineare un piano d’azione sull’intelligenza artificiale. Non stiamo parlando di una consultazione tra burocrati in tailleur e cravatta, ma di un autentico sfogo collettivo, una sorta di “confessione pubblica” sul futuro dell’umanità assistita da macchine.

Per chi non ha voglia di farsi una maratona da 10.000+ pareri pubblici (spoiler: nessuno ha voglia), è disponibile una dashboard con i riepiloghi generati da AI. Ironico, vero? L’AI che riassume le lamentele contro l’AI. Una distopia perfettamente autosufficiente.

Ma veniamo al punto. Il sentimento dominante è il disprezzo, con una punta di paranoia tecnofobica. Non si tratta solo di una manciata di boomer inferociti: è un fronte ampio, trasversale, che unisce utenti ordinari, attivisti, professionisti creativi, e pure qualche tecnologo pentito.

Nel mondo dei colossi, dove ogni movimento strategico ha il peso di un’onda sismica, Apple sta tracciando una nuova rotta: addio (quasi) definitivo alla Cina come fabbrica globale degli iPhone destinati al mercato statunitense. Secondo il Financial Times, la Mela di Cupertino ha intenzione di spostare tutta la produzione degli iPhone venduti negli USA in India entro il 2026, con una prima milestone già nel 2025. Tradotto: oltre 60 milioni di pezzi l’anno, made in Bharat. Il tutto in risposta al deterioramento delle relazioni commerciali tra Washington e Pechino, in un gioco di tariffe, esenzioni temporanee e tensioni da guerra fredda versione 5G.

La mossa di Apple è figlia diretta del rischio di una tariffa del 125% sui prodotti cinesi ventilata da Donald Trump, oggi redivivo sul palcoscenico politico americano. Una misura che avrebbe reso l’importazione di iPhone prodotti in Cina un suicidio economico. Per ora, i telefoni cinesi sono colpiti da un dazio separato del 20%, mentre quelli fabbricati in India godono di una tariffa dimezzata, al 10%, fino a luglio. E se l’accordo commerciale con Nuova Delhi andrà in porto, il vantaggio fiscale potrebbe diventare permanente.