L’ossessione della fisica statistica per i cosiddetti integrali di configurazione è una delle storie meno sexy della scienza, eppure più decisive per capire come funziona la materia. Per oltre un secolo questi calcoli hanno rappresentato il tallone d’Achille della modellazione dei materiali, un enigma matematico così ostinatamente complesso da costringere generazioni di ricercatori a usare surrogati imperfetti come la dinamica molecolare o le simulazioni Monte Carlo. Siamo rimasti prigionieri di una scorciatoia permanente, illudendoci che bastasse aumentare la potenza di calcolo per avvicinarci alla verità.

Ora succede che un gruppo dell’Università del New Mexico e del Los Alamos National Laboratory ha deciso di riscrivere la storia con un approccio radicalmente diverso, usando intelligenza artificiale e reti tensoriali. Hanno battezzato il framework THOR AI, acronimo di Tensors for High-dimensional Object Representation. Nome roboante e volutamente mitologico, per una ragione: qui non si tratta di una variante più veloce, ma di un cambio di paradigma.

Gli integrali di configurazione, per chi non ha passato le notti sui manuali di fisica, sono equazioni che descrivono come le particelle interagiscono tra loro. Non stiamo parlando di equazioni da lavagna universitaria, ma di espressioni matematiche che crescono in complessità con la stessa voracità con cui una colonia di batteri divora zucchero. La crescita combinatoria di variabili e dimensioni rendeva il calcolo diretto un’impresa impossibile, relegando la comunità scientifica a modelli approssimativi. Il problema è che la realtà non si lascia approssimare facilmente. Nei sistemi complessi, basta un errore minimo nella descrizione delle interazioni atomiche per falsare le proprietà macroscopiche del materiale.

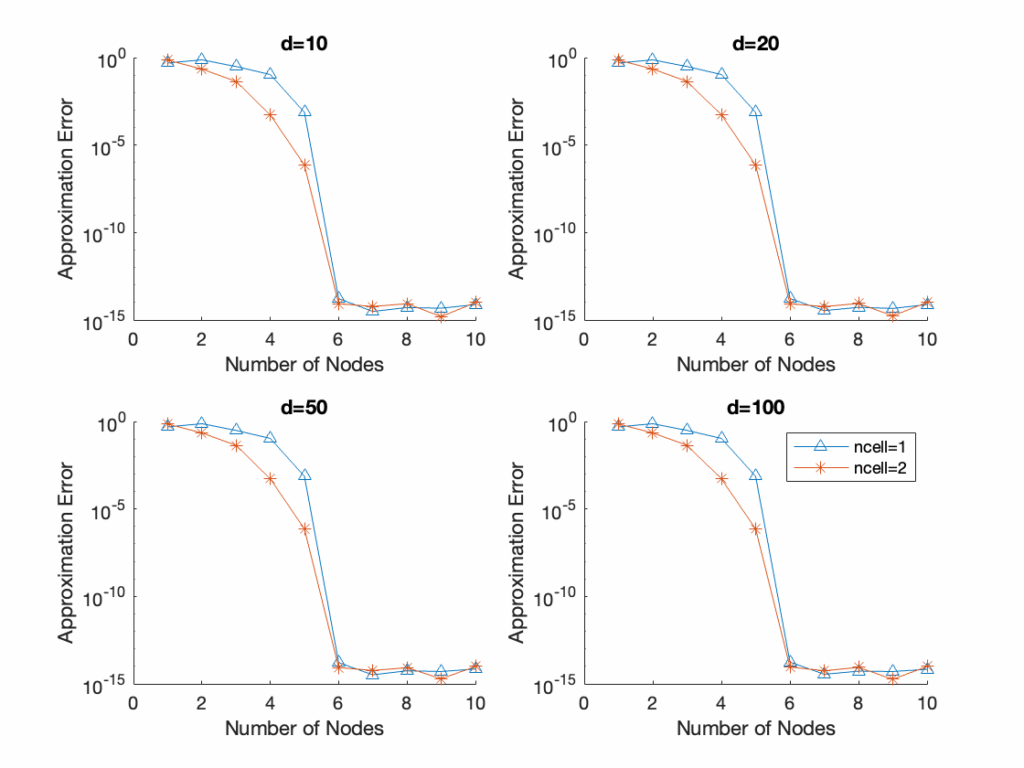

La genialità di THOR AI è che utilizza reti tensoriali per comprimere strutture matematiche gigantesche senza distruggerne l’informazione critica. Non si limita a tagliare via dettagli, ma riconfigura lo spazio del problema in una forma calcolabile. Integrando questa architettura con modelli di machine learning addestrati a rappresentare forze e dinamiche interatomiche, il sistema riesce a calcolare in modo diretto e scalabile ciò che fino a ieri era solo un sogno. È come se avessimo trovato un linguaggio matematico che parla finalmente la stessa lingua della materia.

Il risultato non è un incremento incrementale delle performance computazionali, ma la possibilità di esplorare fenomeni prima inaccessibili. Fasi della materia sotto pressioni estreme, transizioni strutturali in leghe metalliche, dinamiche di materiali energetici che si comportano in modo instabile e spesso imprevedibile. Tutto questo diventa osservabile con una precisione che supera di ordini di grandezza le tecniche tradizionali. Non è un caso che i primi settori a interessarsi siano quelli dove le microdifferenze determinano miliardi di dollari: metallurgia avanzata, energia e manifattura di nuova generazione.

La parte più intrigante è che THOR AI non si limita ad accelerare ciò che già facevamo. Non è un motore più veloce montato su un’auto vecchia, è il passaggio da una strada sterrata a un’autostrada. Significa non solo ridurre il tempo di calcolo, ma aprire domande nuove, esplorare scenari che prima erano troppo costosi o complessi anche solo da simulare. L’impatto epistemologico è profondo: la fisica teorica si trova di colpo con uno strumento che la avvicina a quella precisione predittiva tipica dell’ingegneria, senza sacrificare il rigore.

C’è però un aspetto ironico che merita attenzione. Per decenni abbiamo raccontato che la scienza era questione di intuizioni eleganti e calcoli puliti, e oggi scopriamo che senza l’aiuto di un algoritmo addestrato a macinare big data non riuscivamo neanche a penetrare la porta d’ingresso di certi problemi fondamentali. La fisica che si vantava di essere “la regina delle scienze” deve ora ammettere che ha bisogno di una stampella artificiale per rimanere al passo con la propria ambizione. È un colpo di realtà che molti teorici digeriscono a fatica, ma che apre a una nuova stagione: l’alleanza tra AI e scienza di base.

Da un punto di vista industriale, i benefici sono immediati. Modellare con esattezza le proprietà termodinamiche e meccaniche di materiali in condizioni estreme significa ridurre tempi e costi di sperimentazione, accelerare lo sviluppo di nuove leghe, progettare sistemi energetici più efficienti. Pensiamo all’impatto che avrà nella produzione di turbine, nei reattori a fusione, nelle batterie di nuova generazione. Dove oggi si procede per tentativi costosi, domani sarà possibile iterare modelli precisi e predittivi.

La domanda più provocatoria è se questo rappresenti l’inizio di una scienza guidata dall’intelligenza artificiale, dove la matematica pura cede il passo a una matematica aumentata. Non si tratta di sostituire l’intuizione umana, ma di amplificarla in una scala impensabile fino a poco tempo fa. La fisica statistica non viene depotenziata, viene dotata di una nuova protesi concettuale. È un po’ come passare dal microscopio ottico al microscopio elettronico: improvvisamente vediamo strutture che prima erano invisibili, e non possiamo più fingere che non esistano.

Ci si potrebbe chiedere se stiamo abbandonando l’ideale di una scienza pura per abbracciare un ibrido dominato da macchine. In realtà stiamo solo tornando alle origini. La scienza è sempre stata un’arte della mediazione tra ciò che riusciamo a calcolare e ciò che possiamo misurare. THOR AI non fa altro che estendere il dominio del calcolabile. La vera rivoluzione sarà culturale: abituarsi a un modello di scoperta in cui l’intuizione umana e l’intelligenza artificiale sono partner alla pari. E in un certo senso, l’immagine mitologica evocata dal nome non è così fuori luogo. Perché come Thor brandiva il martello per piegare le forze della natura, oggi la scienza impugna un martello matematico chiamato AI per domare l’imprevedibile danza degli atomi.

Articolo dedicato alle Quantum Girls.