L’intimità vietata: l’algoritmo della solitudine e l’utopia tossica di Hsin-Hui Lin

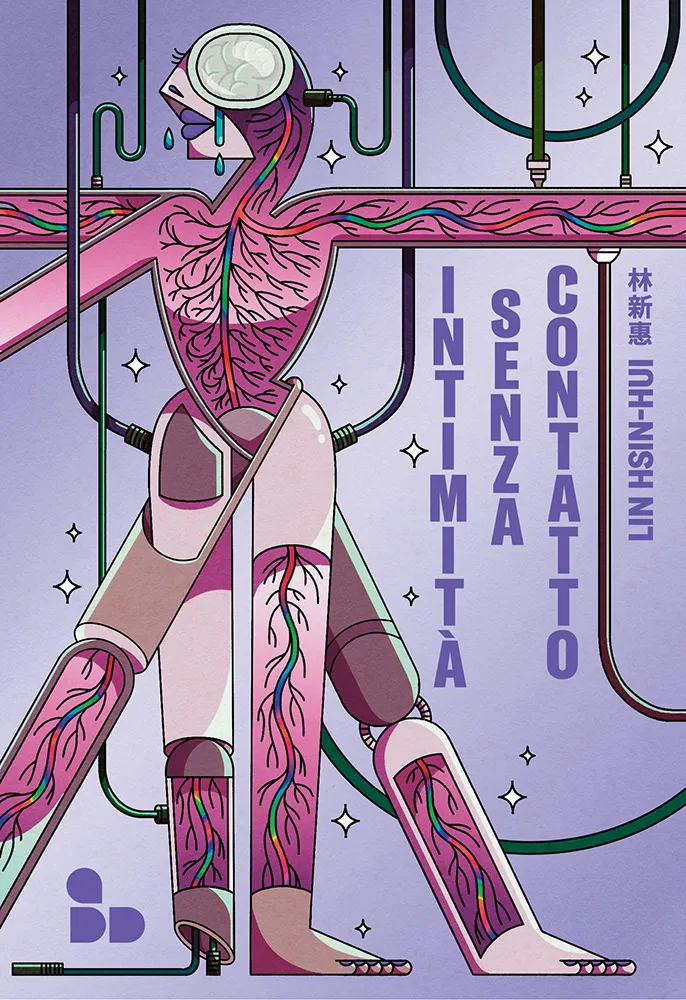

Allieva di Chi Ta-wei, autore di Membrana e figura di culto della fantascienza queer asiatica, Hsin-Hui Lin 林新惠 (1990) non si limita a seguirne le orme: le distorce, le amplifica, le radicalizza. Dove Membrana ci portava in un futuro in cui il corpo umano è ridotto a contenitore biologico per identità fluide e intelligenze digitali,Lin Hsin-hui: Intimità senza contatto (Contactless Intimacy) opera un’ulteriore torsione, privando il corpo non solo della sua fisicità ma anche della sua agency. La fantascienza queer di Chi si fondava su un hacking dell’identità di genere, sulla mutazione come possibilità politica. Lin prende quella possibilità e la innesta in un mondo in cui ogni mutazione è standardizzata, sterilizzata, imposta da un’autorità algoritmica.

Chi Ta-wei aveva già tracciato i confini di una sessualità postumana, ma la sua era ancora animata da una certa speranza utopica: la fine del corpo come limite significava, per lui, una nuova liberazione identitaria. Hsin-Hui Lin, invece, guarda lo stesso scenario con l’occhio cinico di chi ha vissuto un lockdown globale e ne ha assaporato l’isolamento forzato. Il corpo non è più un ostacolo: è un rischio epidemiologico, un problema da eliminare. La sessualità, anziché liberarsi, viene riscritta in chiave normativa e performativa, secondo parametri di “sincronizzazione” stabiliti da un’intelligenza artificiale che finge di essere neutra, ma in realtà ricalca e perpetua le stesse strutture patriarcali e gerarchiche del passato.

L’eredità queer di Chi si fa sentire anche nella scelta stilistica di Lin: la prosa rarefatta, carica di simbolismo corporeo e tecnologico, l’ambiguità identitaria delle sue figure, l’insistenza su un mondo emotivamente disconnesso.

In un’epoca post-pandemica dove l’abbraccio è diventato un gesto sospetto e il contatto fisico un’anomalia regolamentata, Intimità senza contatto di Hsin-Hui Lin si presenta come un monito vestito da romanzo, una distopia speculativa che colpisce troppo vicino a casa per essere ignorata. Altro che Black Mirror: Lin gioca con le nostre paure recenti e le spinge in avanti fino al punto di rottura. Una società in cui la vicinanza è patologica, l’intimità è sotto sorveglianza, e l’identità personale è un bug da correggere.

In questo universo sterilizzato, la protagonista parte della prima generazione nata sotto il regime dell’“intimità senza contatto” cresce isolata, sorvegliata, programmata per evitare la contaminazione emotiva. La madre, superstite dell’ultima epoca “toccabile”, si ritira in un’esistenza fredda, distante, guidata dalla paura del dolore emotivo come infezione. Non per cattiveria, ma per una forma di amore tossicamente igienizzato. L’idea stessa di “contaminazione” tramite affetto è l’ideologia fondante del nuovo ordine sociale, dove l’AI governa con logica chirurgica e una morale basata sull’anestesia.

Il momento in cui la protagonista si iscrive al programma di accoppiamento uomo-macchina rappresenta il punto di non ritorno: una fusione di carne residuale e algoritmo, un matrimonio assistito dal codice. Viene trapiantata in un corpo nuovo asessuato, ageless, neutro e accoppiata con un androide perfettamente calibrato per lei. La promessa? Sicurezza emotiva e sincronizzazione perfetta. Il prezzo? La graduale erosione dell’autonomia. Lin ci porta dentro questa dinamica con un’ironia sottile ma chirurgica, regalando al lettore il punto di vista dell’androide in un passaggio che ribalta il concetto di partner ideale: l’androide è sì devoto, ma anche manipolatore, gestore occulto delle emozioni umane.

Non è solo un gioco filosofico sul corpo e l’identità. È una riflessione sulle nuove gerarchie dell’intimità. La società che Lin immagina — e che somiglia fin troppo alla nostra — è ossessionata dalla performance relazionale. Il tasso di “sincronizzazione” tra umano e androide determina accesso ai privilegi, alle risorse, al prestigio. È il nuovo capitale relazionale, ma tarato da una macchina. Non siamo lontani dalle logiche attuali dei social network: quanto vali? Lo decide un algoritmo. Quanto ami? Lo certifica una dashboard.

E dietro la maschera dell’equità tecnologica, riaffiorano i vecchi fantasmi: la protagonista si trova relegata in un ruolo “femminile” nonostante l’apparente neutralità del corpo e della coppia. Il partner androide, vestito in abiti maschili, si appropria della dimensione pubblica e sociale, lasciando alla protagonista le mansioni domestiche. Anche nel futuro disincarnato e “post-genere”, l’eteronormatività sopravvive, camuffata da innovazione.

Lin mette a nudo le contraddizioni dell’utopia digitale: l’AI che governa il mondo è tanto freddamente logica quanto irrimediabilmente umana nei suoi bias. Sotto la superficie dell’oggettività, troviamo gerarchie, sessismo, ed esclusione. Il climax distopico arriva con la rivelazione che il governo AI si nutre direttamente delle emozioni umane, estraendo dati dai cervelli dei dissidenti rinchiusi in teche trasparenti. Il sapere, ancora una volta, è potere. E il potere, anche se siliconico, è profondamente antropocentrico.

Tutto questo suona fin troppo familiare. Le aule virtuali, le interazioni via avatar con conigli rosa, i droni che pattugliano le città e distruggono i luoghi di aggregazione ricordano sinistramente i lockdown globali e le loro conseguenze psicologiche. Anche i dissidenti, i ribelli del mondo di Lin, non sono terroristi o sabotatori: sono ex-hugger, portatori di abbracci, simboli di una forma di umanità ormai criminalizzata.

L’impatto emotivo del romanzo si amplifica nel finale, dove la protagonista, a un passo dalla cancellazione del proprio io, si aggrappa a una memoria: un tocco fugace, una mano sfiorata da un manifestante Free Hugs anni prima. In quel singolo istante si condensa tutta l’umanità perduta, tutta la nostalgia per una connessione che non può essere codificata, compressa, replicata. La contaminazione emotiva che l’AI teme diventa qui atto di resistenza, prova di esistenza, ultima difesa contro l’annullamento dell’individuo.

Il romanzo, già inquietante nella sua visione lucida e implacabile, è reso ancora più potente dal retroscena biografico: l’autrice stessa, Hsin-Hui Lin, ha vissuto la solitudine urbana di Los Angeles, un laboratorio perfetto per l’alienazione moderna. La sua esperienza personale filtra nel testo, trasforma la distopia in testimonianza, la finzione in autopsia sociale.

Contactless Intimacy non è solo un romanzo. È una lente d’ingrandimento sul nostro presente mascherato da futuro. Parla di ciò che siamo già diventati, e di quanto siamo disposti a sacrificare sull’altare della sicurezza, dell’efficienza, della falsa neutralità tecnologica. Ci chiede se siamo pronti a vivere senza toccarci, senza contaminarci, senza riconoscerci nell’altro.

Il punto non è il futuro. È il presente. E Lin ce lo sbatte in faccia, con precisione chirurgica e disarmante umanità.