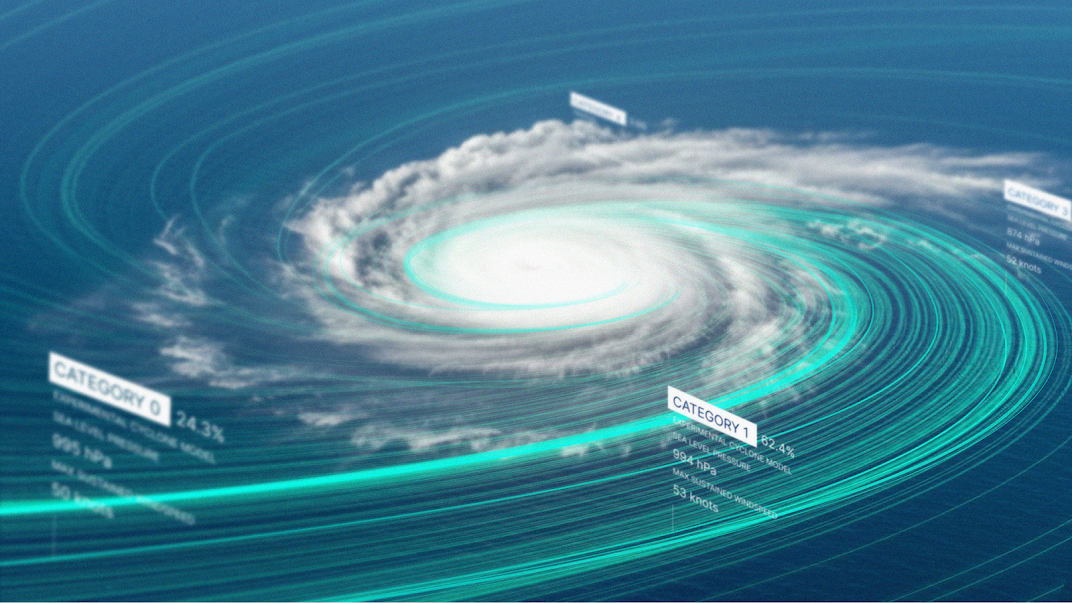

Se la Silicon Valley è la nuova Babilonia, oggi il suo oracolo si chiama DeepMind. E no, non sta leggendo i fondi di caffè: sta leggendo i venti, gli uragani e le correnti tropicali. Google ha appena annunciato il lancio di Weather Lab, una piattaforma che mostra al mondo come il suo modello sperimentale di previsione meteorologica, basato su intelligenza artificiale, possa battere — anzi, aggirare elegantemente — i modelli fisici tradizionali. Il bersaglio? I cicloni tropicali, che da fenomeni atmosferici stanno diventando test per stressare la soglia tra pubblico e privato, tra algoritmo e scienza, tra previsioni e controllo.

A differenza delle solite start-up in cerca di hype, qui non si parla di un’app meteo da scaricare con entusiasmo e dimenticare dopo tre notifiche. Google collabora con il National Hurricane Center degli Stati Uniti, l’organo federale incaricato di monitorare questi mostri atmosferici che portano nomi gentili ma effetti devastanti. L’idea è semplice: usare l’AI per generare 50 scenari per ogni tempesta, con un orizzonte di previsione che arriva fino a 15 giorni. L’obiettivo dichiarato è nobile — dare alle persone più tempo per prepararsi. Ma sotto la superficie, le correnti sono molto più agitate.

Per capire dove stiamo andando, bisogna guardare da dove veniamo. Gli ultimi anni, segnati da amministrazioni ostili alla ricerca federale, hanno visto un progressivo svuotamento delle strutture pubbliche preposte al monitoraggio climatico. La NOAA, agenzia madre del National Weather Service, è stata colpita da tagli e delegittimazioni sistematiche. Meno palloni meteorologici lanciati, più affidamento su dati acquistati da privati. E ora? Mentre Google si affaccia con modelli “più precisi di quelli europei”, l’infrastruttura pubblica traballa come un satellite in orbita senza propulsore.

Secondo i dati forniti da Google, le sue previsioni a cinque giorni per cicloni nell’Atlantico e nel Pacifico orientale sono risultate in media 140 chilometri più vicine al tracciato reale rispetto a quelle dell’ECMWF, il prestigioso centro europeo di meteorologia. Se fosse una partita a scacchi, il supercomputer di Reading avrebbe appena perso la regina per una svista algoritmica. Ma il punto è: chi tiene il punteggio? Il paper pubblicato da Google non è ancora stato peer-reviewed, e il sito Weather Lab viene presentato come “strumento di ricerca”, con la stessa ambiguità con cui un bisturi viene definito “attrezzo da cucina”.

C’è una sottile ironia in tutto questo. Per decenni, la meteorologia è stata costruita con amore per l’incertezza: fisica, osservazioni, simulazioni caotiche iterate su giorni e settimane. Oggi arriva l’intelligenza artificiale e promette non solo di migliorare le previsioni, ma di renderle quasi oracolari. Nessuna nuvola si forma più senza essere prevista. Nessun uragano gira senza prima essere contemplato in 50 scenari paralleli. Sembra Blade Runner, ma con l’umidità del Golfo del Messico.

Il modello di Google è allenato sul dataset ERA5, una sorta di memoria climatica dell’Europa che fonde milioni di osservazioni con output modellistici tradizionali. Ma è proprio qui che l’AI mostra il suo tallone d’Achille mascherato da muscolo: per funzionare, ha bisogno dell’ecosistema tradizionale. Osservazioni, satelliti, boe, radar, palloni. Senza questi, anche l’algoritmo più potente è solo un cieco che cerca di danzare in una tempesta. E se queste infrastrutture diventano private — o peggio, smantellate — l’AI non sostituisce la scienza, la cannibalizza.

C’è una tensione non dichiarata che attraversa tutto questo: la privatizzazione dell’informazione climatica. I modelli AI richiedono potenza computazionale, dati raffinati, accessi costosi. Chi possiede questi strumenti? I giganti della tecnologia. Chi rischia di pagarne il prezzo? Tutti gli altri. L’idea di trasformare le previsioni meteo da bene pubblico a servizio premium, magari abbonabile mensilmente come Netflix, non è più una distopia — è un documento di policy chiamato “Project 2025”, partorito da ambienti vicini all’ex amministrazione Trump. In esso, si ipotizza lo smantellamento della NOAA e la privatizzazione dei servizi meteorologici. Prevedere l’uragano, sì. Prevedere il neoliberismo, no.

Il paradosso finale è che mentre Google annuncia con toni contenuti un risultato che rasenta la fantascienza — previsioni più accurate di quelle europee, su orizzonti doppi rispetto al consenso attuale — evita accuratamente di menzionare la crisi climatica. In altri lanci, la retorica era esplicita: “più eventi estremi, più bisogno di AI”. Ora, silenzio. Forse per non entrare in collisione con le implicazioni politiche. O forse perché, in questo contesto, dire che il clima sta cambiando sarebbe come ammettere che stiamo costruendo un’arma in un mondo senza più eserciti.

“Il meteo è sempre stato visto come un bene pubblico”, ha detto Peter Battaglia di DeepMind, cercando di rassicurare. Ma la frase suona più come un epitaffio che come una promessa. Una volta anche l’acqua era pubblica. Poi arrivarono le bollette.

E così, mentre un algoritmo prevede con 140 km di precisione dove colpirà l’uragano, nessuno sa ancora dire chi prenderà il controllo della previsione stessa. Un dettaglio tecnico, forse. Ma nei dettagli si nasconde sempre il vero ciclone.