Quantum computing è come un ospite non invitato che arriva a una festa di intelligenza artificiale vestito in modo totalmente diverso, e a un certo punto tutti si rendono conto che ha capito meglio il tema della serata. Per anni gli scienziati hanno cercato di travestirlo con i vecchi abiti della machine learning classica, forzando le architetture dei neurali convenzionali dentro circuiti quantistici. Il risultato? Barren plateaus, deserti matematici dove gli algoritmi si arenavano senza speranza. È un po’ come provare a far correre una Ferrari su sabbia: il motore ruggisce, ma non ci si muove di un millimetro.

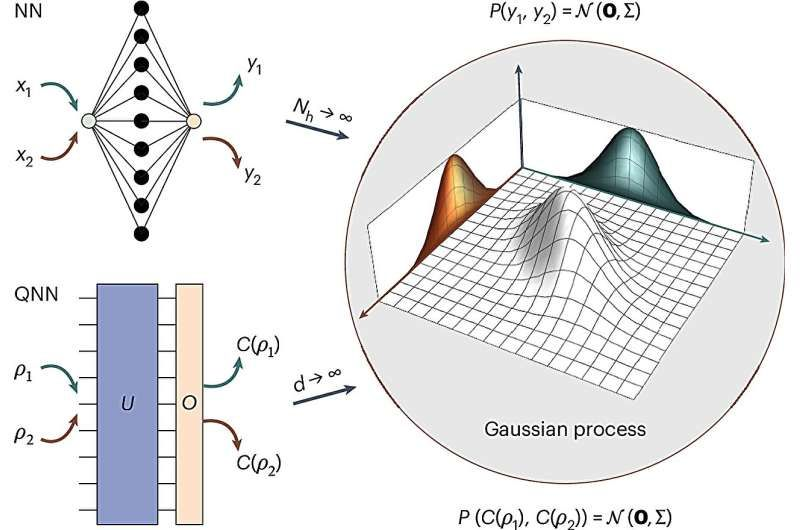

Los Alamos ha scelto un’altra strada. Non hanno tentato di insegnare a un computer quantistico come imitare un classico, hanno chiesto: e se il cervello quantico funziona con un linguaggio diverso? La risposta, sorprendente ma elegante, è che queste reti neurali quantistiche non si comportano come caricature delle reti convenzionali, ma emergono naturalmente come Gaussian processes. È un salto concettuale, perché finalmente smettiamo di riciclare dogmi e iniziamo a capire che la fisica stessa detta le regole dell’apprendimento.

Se questo vi sembra un dettaglio matematico marginale, pensateci due volte. Un Gaussian process non è solo un artificio statistico, è un modo di modellare l’incertezza in maniera fluida e dinamica. Significa che le reti quantistiche possono apprendere senza rimanere intrappolate nei deserti di gradiente, offrendo un fondamento matematico più solido di quanto finora si immaginasse. È come passare dal costruire castelli di sabbia a gettare fondamenta in acciaio.

Marco Cerezo l’ha detta chiara: “smettiamo di frustare il cavallo morto dei vecchi metodi, troviamo modi nuovi per il quantum machine learning”. E qui sta la parte interessante, perché questo lavoro non è solo un nuovo algoritmo, è un manifesto. Implica che non dobbiamo ostinarci a tradurre ogni successo della AI classica in chiave quantistica, ma accettare che la prossima rivoluzione possa avere regole di gioco che oggi ci sembrano aliene.

Teorico? Certo. Ma anche il deep learning era pura speculazione prima che l’hardware diventasse adeguato. Oggi la differenza è che sappiamo già dove non guardare, abbiamo smesso di inseguire miraggi e possiamo tracciare percorsi reali. Quando i computer quantistici a larga scala saranno disponibili, non saremo più costretti a reinventare l’ennesima ruota quadrata, avremo un set di algoritmi nati per quel terreno.

Il punto che brucia è un altro: quante discipline stanno ancora picchiando sul loro cavallo morto senza rendersene conto? La finanza che si aggrappa ai modelli gaussiani di rischio anche dopo aver visto collassi sistemici. La medicina che forza i dati genomici dentro paradigmi statistici pensati per dataset lineari e ridotti. L’economia che continua a trattare i mercati come se fossero macchine deterministiche. A volte basta spostarsi di lato, cambiare lente, e il panorama diventa nitido.

E allora la provocazione è questa: il vero progresso non sta nel copiare vecchi successi su nuove tecnologie, ma nel concedersi il lusso intellettuale di pensare che forse non sappiamo nulla. I computer quantistici hanno appena ricordato a tutti noi una verità scomoda: l’innovazione non nasce dall’imitazione, nasce dal coraggio di ammettere che stavamo guardando nella direzione sbagliata.