Sulla transizione energetica “dobbiamo essere pragmatici, semplicemente perché la realtà lo richiede”. Sono le affermazioni della Premier Giorgia Meloni nel suo intervento alla Abu Dhabi Sustainability Week.

Categoria: Energia

Politiche Energetiche, Decarbonizzazione, Fonti Rinnovabili, Infrastrutture e Smart Grids

Nel panorama in evoluzione dell’innovazione industriale, le Climate Tech emergono come un’opportunità strategica per promuovere la competitività e la sostenibilità. A delineare questo scenario è Claudio Farina, Chief Strategy and Technology Officer di Snam, durante il recente EY Venture Capital Talk 2025. Con un focus sull’innovazione collaborativa, Farina ha spiegato come Snam stia adottando un approccio integrato che coinvolge corporate, startup e centri di ricerca per guidare la transizione energetica e abilitare la decarbonizzazione.

Negli ultimi mesi, il panorama della tecnologia climatica ha subito mutamenti significativi. Sebbene non si possa parlare di una rivoluzione totale, ci troviamo di fronte a un contesto più dinamico e incerto rispetto alla scorsa estate. Le elezioni federali negli Stati Uniti hanno messo a rischio l’Inflation Reduction Act (IRA), una misura favorevole alle startup, creando potenziali ostacoli nei piani aziendali di molte imprese.

Allo stesso tempo, il crescente fabbisogno energetico dei data center alimentati dall’intelligenza artificiale ha acceso l’interesse verso fonti di energia alternative, tra cui nucleare, rinnovabili, batterie e persino fusione. Con l’inizio del 2025, è il momento di analizzare le tendenze che potrebbero definire i prossimi dodici mesi.

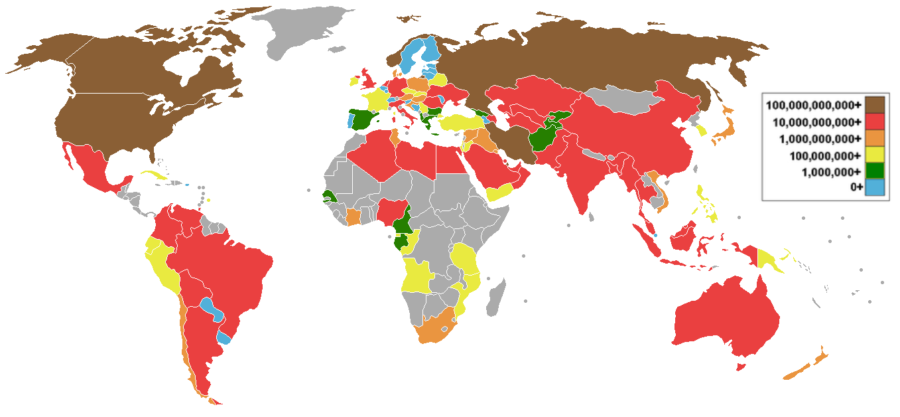

Negli ultimi trent’anni, il consumo mondiale di carbone è raddoppiato, un dato sorprendente alla luce degli sforzi globali per ridurre l’uso dei combustibili fossili e mitigare l’impatto del cambiamento climatico. Il rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), pubblicato recentemente, mette in evidenza questo paradosso: nonostante le dichiarazioni sulla necessità di ridurre le emissioni di CO2, gli impegni presi dai Paesi con l’Accordo di Parigi sul clima e le trattative internazionali in ambito COP per arginare l’uso dei fossili nella produzione di energia, il carbone continua a essere una delle principali fonti di energia nel mondo.

Nel 2024, la bolletta energetica italiana è scesa a 48,5 miliardi di euro, registrando una diminuzione di 18,6 miliardi rispetto al 2023, pari a un calo del 28%. Questo significativo risparmio è dovuto alla flessione delle quotazioni internazionali sia del petrolio sia del gas, che ha avuto un impatto positivo sui costi di approvvigionamento del nostro Paese. La stima proviene dal preconsuntivo dell’Unem (Unione Energie per la Mobilità), illustrato dal presidente Gianni Murano in un recente incontro con la stampa.

L’Italia chiuderà il 2024 con una nuova capacità installata da fonti rinnovabili pari a 7,5 gigawatt. Si tratta di un traguardo notevole, come ha sottolineato Francesco Del Pizzo, direttore strategico di sviluppo rete e dispacciamento di Terna, durante il Nono Forum di Italia Solare, un evento che riunisce i protagonisti del fotovoltaico e delle altre energie rinnovabili.

Nell’attuale panorama energetico globale, l’idrogeno emerge come una soluzione cruciale per affrontare le sfide della sostenibilità e della decarbonizzazione. Tuttavia, almeno per quanto riguarda l’Italia, il cammino verso l’adozione diffusa di questo vettore energetico non è privo di ostacoli, sebbene il governo italiano, con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sia impegnato nel comporre il complesso mosaico dello sviluppo dell’idrogeno, con l’obiettivo di renderne competitivo il costo e superare le difficoltà legate alle diverse varianti di produzione.

L’Italia, storicamente segnata dalla complessa storia del nucleare, sta valutando il ritorno dell’energia atomica nel proprio mix energetico. La crescente crisi energetica globale, l’aumento dei prezzi delle materie prime e la necessità di contenere le emissioni di CO₂ rendono imperativo per l’Italia diversificare le proprie fonti energetiche, spingendola a riconsiderare anche l’opzione nucleare. Tuttavia, questo non significa un ritorno immediato alla produzione di reattori o di energia nucleare.

Tre delle principali realtà industriali italiane – Enel Group, Ansaldo Energia e Leonardo – stanno esplorando, in un consorzio, le condizioni tecniche e infrastrutturali necessarie per valutare un’eventuale ripresa dell’energia nucleare. L’obiettivo è ambizioso: preparare il terreno per una filiera produttiva italiana capace di realizzare impianti nucleari su scala industriale. Queste valutazioni esplorative costituiranno la base su cui costruire una roadmap dettagliata per l’eventuale adozione di una tecnologia nucleare avanzata, in linea con i più alti standard di sicurezza e sostenibilità.

Le autorità di regolamentazione dell’energia degli Stati Uniti hanno recentemente bloccato un accordo tra Amazon Web Services (AWS) e Talen Energy (650M$..) per l’acquisto di energia nucleare destinata a diversi data center in Pennsylvania. Questo accordo, che prevedeva l’acquisto di fino a 1 gigawatt di energia dalla centrale nucleare Susquehanna, è stato respinto dalla Federal Energy Regulatory Commission (FERC) con una votazione di 2-1, suscitando preoccupazioni riguardo all’impatto che un prelievo significativo di energia dalla rete avrebbe potuto avere sulla stabilità della fornitura elettrica e sui costi per i consumatori.

L’Italia si prepara a definire la sua strategia nazionale per l’idrogeno entro il 26 novembre. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha delineato la tempistica del documento che traccerà la road map italiana per lo sviluppo di questo vettore energetico, durante il convegno organizzato da Confindustria in collaborazione con il Mase, dal titolo “Le imprese italiane e la sfida del SouthH2Corridor”. Questo corridoio è uno dei cinque corridoi di importazione di idrogeno su larga scala individuati e sostenuti dal piano RepowerEu dell’Unione Europea.

L’aumento esponenziale della domanda energetica, dovuto al boom dell’Intelligenza Artificiale (IA), sta stimolando una crescente transizione verso il nucleare come soluzione sostenibile. Secondo recenti studi, il consumo elettrico dei data center negli Stati Uniti è attualmente pari al 3,5% del totale, ma si prevede che tale cifra possa salire fino al 9% nei prossimi anni, parallelamente all’espansione dell’IA. Per rispondere a queste esigenze, colossi tecnologici come Amazon, Microsoft e Google stanno investendo attivamente nei reattori modulari compatti (SMRs), cercando di garantirsi una fonte di energia affidabile e su misura.

Questa settimana, ad esempio KKR, un operatore internazionale di private equity, specializzato nel segmento di leveraged buyout, con sede a New York, ha annunciato una partnership strategica da 50 miliardi di dollari con Energy Capital Partners, una società di investimento americana con sede a Summit, nel New Jersey, per sostenere la crescita dell’intelligenza artificiale attraverso investimenti in data center e generazione di energia. Questo accordo, rivelato il 30 ottobre 2024, mira a potenziare le infrastrutture necessarie per supportare le crescenti esigenze del settore AI, in un contesto di crescente competitività nel mercato dei data center

L’evoluzione recente dei prezzi del gas naturale e delle fonti energetiche in generale si interseca in modo significativo con il potenziale impatto delle tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI). In questo contesto, l’AI può svolgere un ruolo cruciale sia per ottimizzare i processi di approvvigionamento energetico sia per mitigare i rischi di volatilità dei prezzi nel mercato dell’energia.

Negli Stati Uniti, ad esempio, i prezzi del gas naturale hanno mostrato un incremento settimanale del 13%, spinto sia da previsioni di temperature più fredde sia da coperture di posizioni corte in previsione dell’imminente scadenza dei contratti di novembre. Il mercato europeo del gas ha registrato un’impennata simile, innescata da un’interruzione nella produzione norvegese e dall’incertezza geopolitica. In Europa, nonostante i prezzi del gas rimangano sotto i livelli storici toccati all’inizio del conflitto in Ucraina, l’instabilità delle forniture sottolinea la vulnerabilità del mercato.

La domanda di energia sta crescendo rapidamente in molti paesi, poiché le popolazioni aumentano e le economie si sviluppano. A livello globale, il consumo primario di energia è aumentato quasi ogni anno per almeno mezzo secolo. Sebbene i miglioramenti in efficienza energetica abbiano rallentato il tasso di crescita, il consumo energetico globale continua a crescere di circa l’1% al 2% all’anno.

L’aumento dell’uso dell’Intelligenza Artificiale (IA) sta aggravando ulteriormente questa sfida energetica globale. I data center, che ospitano i modelli di IA, già oggi rappresentano circa l’1-1,5% del consumo globale di elettricità. Questa percentuale è destinata a salire al 3-4% entro la fine del decennio. Per soddisfare la crescente domanda energetica globale, è necessario utilizzare una varietà di fonti energetiche. Attualmente, la maggior parte dell’energia mondiale proviene dal petrolio, seguito da carbone, gas naturale e energia idroelettrica.

“Non ci saranno più le grandi centrali nucleari. Quello è il nucleare di prima e seconda generazione” sono le dichiarazioni dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, ai giornalisti sulle prospettive del nucleare in Italia a margine del Venice Hydrogen Forum.

Pichetto ha poi sottolineato come il futuro dell’Italia, così come quello dei Paesi del G7-G20, vede un’esplosione dei consumi di energia, che secondo tutti gli analisti è destinata a raddoppiare al 2050.