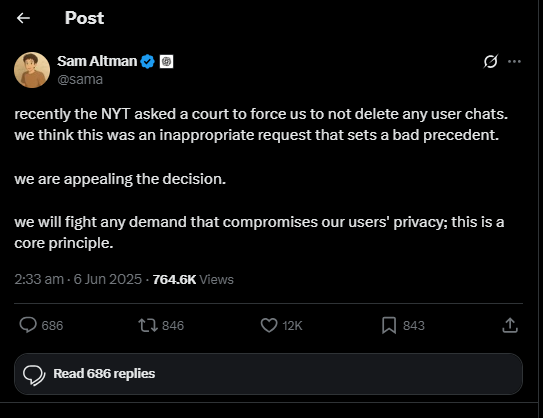

Il paradosso perfetto è servito. In un’epoca in cui le Big Tech si fanno guerre epiche a colpi di etica e algoritmi, a tradire la promessa di riservatezza non è un CEO distopico né una falla nella sicurezza: è un’ordinanza giudiziaria. OpenAI, la regina madre dei modelli generativi, è costretta per ordine del tribunale a violare una delle sue stesse policy fondanti: la cancellazione delle conversazioni su richiesta dell’utente. Cancellazione, si fa per dire.

Quello che accade dietro le quinte di ChatGPT oggi non è un incidente tecnico né una svista legale. È un ribaltamento formale della logica contrattuale tra utente e piattaforma, e rappresenta un passaggio simbolico nella guerra fredda tra intelligenza artificiale e diritto d’autore. Il tutto, ovviamente, con in mezzo il cadavere illustre della privacy digitale.