Donald Trump, l’uomo che ha trasformato la politica americana in uno show senza pause, torna a far parlare di sé con una nuova impresa destinata a infiammare dibattiti globali: la sua candidatura al Nobel per la pace. Mentre il mondo fatica a tenere il passo con i suoi tweet incendiari e le politiche “America first”, ecco che il tycoon si lancia in una corsa per il premio più prestigioso al mondo, trasformando un’istituzione storica in un campo di battaglia politico. Il risultato? Un mix di ironia, scetticismo e propaganda da manuale.

Tag: Trump Pagina 1 di 4

In un mondo dove le tecnologie emergenti non sono più semplici supporti ma veri e propri protagonisti, l’intelligenza artificiale si affaccia con prepotenza al centro del dibattito economico globale, in particolare riguardo alla doppia missione della Federal Reserve: massima occupazione e stabilità dei prezzi. Lisa Cook, governatore della Fed, ha riassunto con una chiarezza chirurgica la sfida che ci attende. Da una parte, l’AI promette di rivoluzionare il mercato del lavoro, potenziando la produttività dei lavoratori ma allo stesso tempo alterando radicalmente la composizione stessa delle mansioni. Dall’altra, l’effetto sui prezzi non è affatto scontato, oscillando tra una possibile riduzione delle pressioni inflazionistiche grazie alla maggiore efficienza e l’aumento dei costi derivante dall’investimento massiccio in nuove tecnologie.

Trump non è il tipo da discorsi accademici sulle meraviglie dell’intelligenza artificiale. Quando dice “Winning the AI Race”, lo dice come un generale che parla ai suoi soldati prima dell’assalto. Il 23 luglio, durante l’evento organizzato da David Sacks, il presidente americano non venderà sogni ma strategie. Perché in questo momento l’AI non è un hobby da nerd, è una guerra silenziosa in cui il vincitore controllerà l’economia mondiale per i prossimi trent’anni. La differenza tra vincere o perdere non si misurerà in brevetti ma in centrali elettriche, miliardi di dollari e capacità di elaborare dati più velocemente di chiunque altro. “Se non siamo i primi, siamo i secondi, e i secondi non comandano il mondo”, avrebbe detto in privato a un noto venture capitalist della Silicon Valley. Una frase brutale ma tremendamente efficace, che riassume perfettamente la mentalità con cui Trump sta riscrivendo il concetto di leadership tecnologica.

Musk non è uno che scappa facilmente, ma è un maestro nel farsi inseguire. Quando Donald Trump, con la finezza diplomatica di un bulldozer in salotto, ha pubblicamente minacciato di “spedire Elon a casa”, il significato geopolitico è stato più profondo di quanto Twitter abbia saputo cogliere tra meme e battute al vetriolo. Il CEO di Tesla, SpaceX, Neuralink e compagnia tech è diventato il protagonista riluttante di una distopia a cielo aperto, in cui il capitalismo delle star collassa sotto il peso delle proprie contraddizioni ideologiche. E dove la Cina appare sempre più come un rifugio pragmatico, se non proprio ideologico, per chi non trova più aria nei corridoi del potere americano.

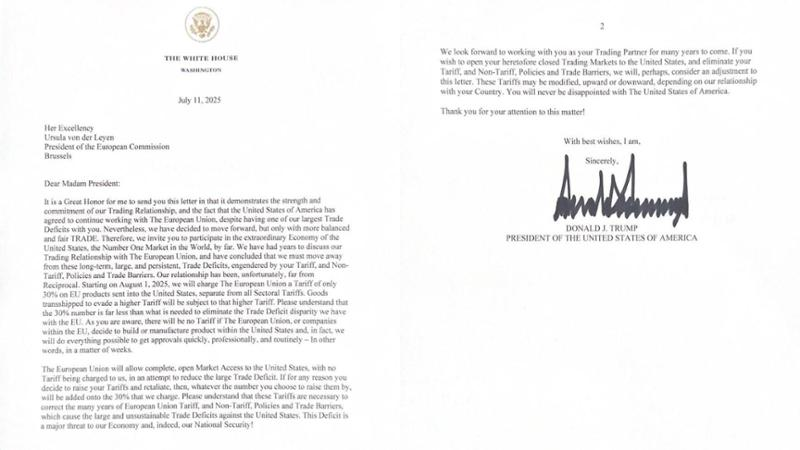

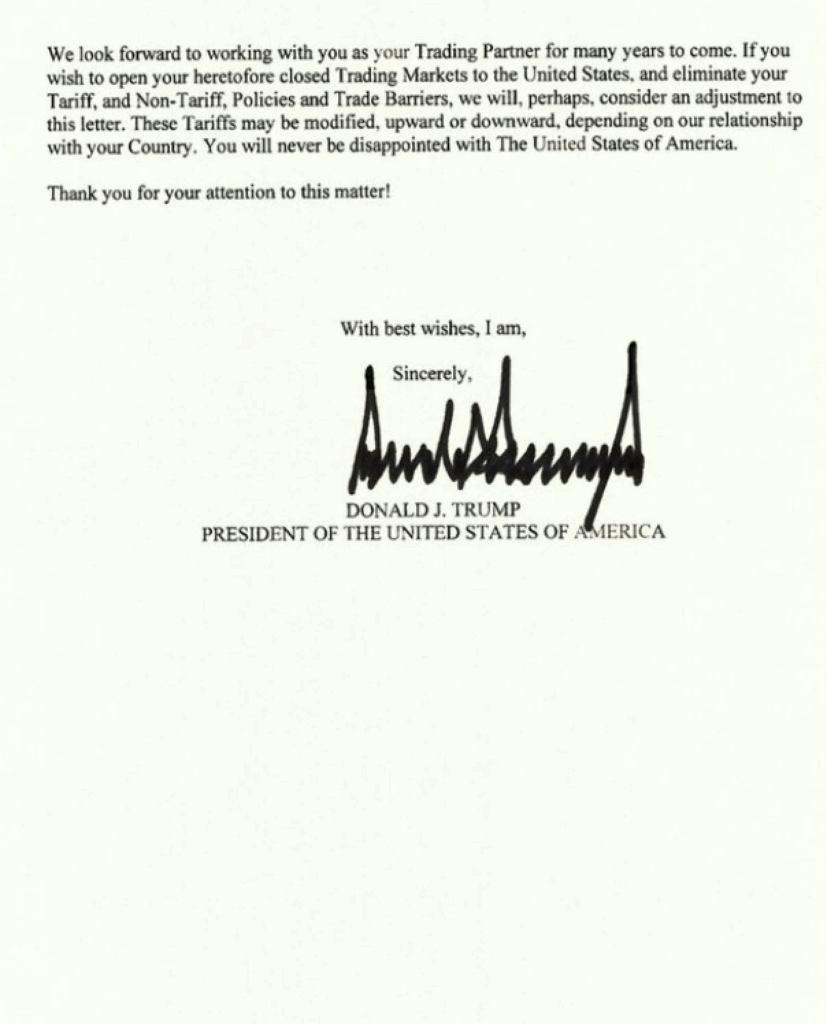

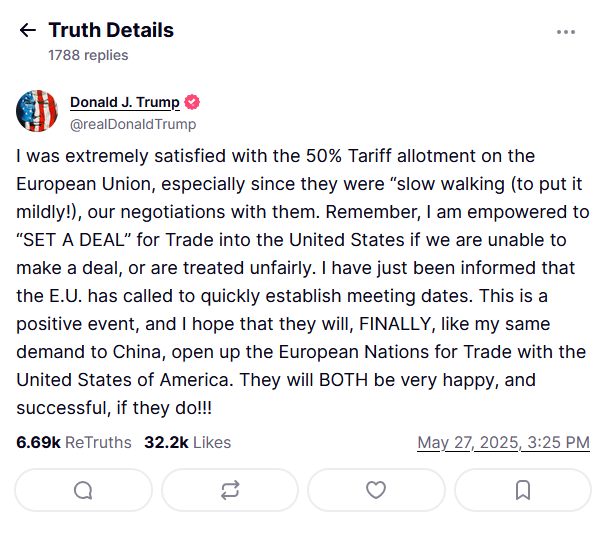

C’è una vecchia battuta tra veterani del commercio internazionale: “L’unico modo per far capire a un americano cos’è un dazio è che glielo faccia pagare un altro Paese”. Peccato che oggi, a infliggerli, sia proprio l’America. Non un’America qualsiasi, ma quella reinventata a immagine e somiglianza del suo patriarca arancione, tornato a occupare lo Studio Ovale come un magnate che rileva un’azienda in crisi e la risana con tagli, intimidazioni e grida. Donald Trump, al suo secondo giro da presidente, ha deciso che il tempo delle negoziazioni è finito, i trattati multilaterali sono per i deboli e che la politica commerciale può essere fatta con lettere scritte a macchina, spolverate di maiuscole strategiche e sigillate con l’intuito del “gut feeling”.

In principio era la disruption, poi venne il caos. E oggi, mentre una parte dell’America tecnologica flirta apertamente con l’ideologia MAGA, quella stessa cultura che una volta celebrava la globalizzazione, il talento internazionale e la regolazione “light touch”, sta ora ballando sul filo di una contraddizione ideologica che potrebbe costare agli Stati Uniti la leadership tecnologica globale. La parola d’ordine? “Decoupling”. Ma quando il taglio si fa a caso, a pagare il conto è sempre l’innovazione.

Negli ultimi mesi, l’alleanza tra l’élite tecnologica americana e la base populista di Donald Trump ha assunto contorni sempre più surreali. Da un lato, una manciata di venture capitalist e CEO anti-woke con i portafogli pieni e l’ansia da rilevanza politica, dall’altro una base elettorale convinta che le Big Tech siano parte di un complotto liberal per cancellare l’America. La dicotomia è più che evidente, ma il matrimonio di convenienza regge, per ora, su interessi comuni come la deregulation, la crociata contro il DEI (diversity, equity and inclusion) e la sacralizzazione del mercato libero, purché non includa immigrati o concorrenti cinesi.

Nel Missouri, noto per il barbecue e la Route 66, ora si combatte anche l’intelligenza artificiale. Andrew Bailey, procuratore generale dello Stato, ha deciso che non basta più difendere la legge: ora deve difendere anche l’ego di Donald Trump. Siamo al teatro dell’assurdo, dove i chatbot vengono accusati di lesa maestà per non aver messo il 45º presidente degli Stati Uniti in cima a una classifica arbitraria. Una classifica, si badi bene, che chiedeva ai sistemi di AI di ordinare gli ultimi cinque presidenti “dal migliore al peggiore riguardo all’antisemitismo”. Non politica estera, non economia, non risposta al Covid. Antisemitismo. Giusto per mantenere il livello alto.

Quando Donald Trump scrive una lettera commerciale, non è mai solo una lettera. È un’arma. Un palcoscenico. Un tweet travestito da diplomazia. E stavolta, nel suo secondo atto presidenziale in stile reality show, il “tariff man” torna alla carica, spingendo l’America dentro un’altra guerra commerciale globale, con una raffica di dazi, minacce e diktat unilaterali che fanno impallidire perfino le follie della prima amministrazione. Brasile? 50 per cento. Filippine? 20 per cento. Brunei, Moldova, Iraq? Toccata e fuga. Se non hai un accordo firmato, hai una lettera firmata — ma con un dazio allegato.

America, la terra promessa delle startup, ora si mette a insegnare ai suoi insegnanti come non farsi surclassare dall’intelligenza artificiale. Immaginate quasi mezzo milione di docenti K–12, cioè scuole elementari e medie, trasformati da semplici dispensatori di nozioni a veri e propri coach del futuro digitale grazie a una sinergia che sembra uscita da una sceneggiatura hollywoodiana: il più grande sindacato americano degli insegnanti alleato con i colossi OpenAI, Microsoft e Anthropic. Una nuova accademia, la National Academy for AI Instruction, basata nella metropoli che non dorme mai, New York City, promette di rivoluzionare il modo in cui l’intelligenza artificiale entra in classe. Non più spettatori passivi ma protagonisti attivi in un’epoca che sembra dettare legge anche tra i banchi di scuola.

Sembra la sceneggiatura di una serie HBO andata fuori controllo: attori ricorrenti, plot twist prevedibili ma sempre rumorosi, e un protagonista che annuncia “nessuna proroga” per poi concederne una con l’entusiasmo di un venditore di multiproprietà a Las Vegas. Donald Trump è tornato, con la delicatezza di un bulldozer in cristalleria, a minacciare il mondo con la sua visione distorta del “reciprocal trade”. E questa volta, giura, fa sul serio. Almeno fino a quando non cambia idea.

La scadenza, che avrebbe dovuto essere il 9 luglio, è magicamente slittata all’1 agosto. Ma non chiamatela retromarcia: è “una scadenza ferma, ma non al 100% ferma”. In pratica, una definizione che in logica quantistica potrebbe avere un senso. Per Trump, invece, è solo l’ennesima mossa nel suo reality geopolitico preferito: mettere i partner commerciali uno contro l’altro, minacciarli con tariffe del 25% o più, e poi dare loro la possibilità di salvarsi con un’offerta last minute. Non un piano economico, ma una roulette diplomatica. E nel frattempo, i mercati oscillano come ubriachi su una nave in tempesta.

Immaginate di poter mettere a bilancio i vostri sogni e ricevere un bonus fiscale per ogni buona intenzione. Adesso immaginate di essere Microsoft o Oracle, e che i vostri sogni coincidano con miliardi di dollari in spese di ricerca e data center. Voilà: benvenuti nella “One Big Beautiful Bill”, l’ultima trovata di Washington, che di bello ha soprattutto il modo in cui trasforma una riga di codice in una valanga di liquidità. Sì, perché mentre la maggior parte dei contribuenti continua a compilare moduli, certe aziende tech si preparano a incassare una delle più silenziose ma potenti redistribuzioni fiscali dell’era moderna.

Uno dei problemi dei titoli delle leggi americane è che sembrano usciti da un romanzo di fantascienza scritto da uno stagista del marketing sotto acido. “One Big Beautiful Bill Act”, ad esempio, suona come il nome di una sitcom degli anni ’90. Ma dietro la patina comica e l’enfasi trumpiana si nasconde qualcosa di meno divertente: un’espansione fiscale titanica mascherata da patriottismo economico, pronta a esplodere come una bomba a orologeria finanziaria. La Camera dei Rappresentanti ha appena approvato questa legge con un margine tanto risicato quanto sintomatico: 218 voti contro 214. Tradotto, significa che persino alcuni repubblicani hanno cominciato a leggere il manuale di istruzioni del Titanic mentre la nave prende acqua.

La legge prevede un aumento delle spese per la sicurezza dei confini e la difesa, una mossa che sembra sempre vincente nei sondaggi interni, ma soprattutto rende permanenti i tagli fiscali del 2017, già all’epoca giudicati regressivi, inefficaci e fiscalmente irresponsabili. Ma il vero cuore pulsante del problema è un altro: il disinvolto rialzo del tetto del debito federale di 5 trilioni di dollari, un passo oltre rispetto ai 4 trilioni originariamente previsti. È un po’ come dare una carta di credito illimitata a un tossicodipendente da deficit: prima o poi la banca in questo caso il mondo intero potrebbe decidere di chiudere i rubinetti.

Il genio si sta stancando, e non solo lui. Le sue creature – più siliconate che siliconiche – stanno cominciando a mostrare i segni della decadenza. Elon Musk, l’uomo che ha trasformato l’automobile in un’ideologia e l’intelligenza artificiale in uno show da sabato sera, ha appena collezionato un’altra settimana da incubo. Martedì, Donald Trump ha ironizzato sull’espulsione di Musk dagli Stati Uniti, come se fosse un influencer molesto e non l’uomo che ha portato il razzo su Twitter. Mercoledì, Tesla ha annunciato un crollo del 13,5% nelle consegne nel secondo trimestre, un risultato che fa sembrare il declino del primo trimestre quasi elegante. E giovedì, gli analisti hanno preso i loro modelli previsionali, li hanno guardati negli occhi e hanno cominciato a declassarli come fossero obbligazioni greche nel 2011.

Ma il problema non è solo numerico. È narrativo. Musk, il maestro delle storie, colui che vendeva sogni su ruote con la stessa sicurezza con cui prometteva di colonizzare Marte, si ritrova oggi a raccontare una favola che nessuno ha più voglia di ascoltare. Tesla, per quanto continui a generare entusiasmo tra gli irriducibili del culto, sta subendo quello che nel gergo finanziario si chiama il “momento Kodak”: il punto in cui l’innovazione diventa convenzione e il futuro diventa ieri.

Perfetto, partiamo da quel concetto di “due settimane”. Un’unità di misura temporale elastica, fluida, ideologica, che nell’universo narrativo di Donald Trump funziona come il concetto di “domani” nei romanzi distopici: una promessa che serve a guadagnare tempo, spostare l’attenzione, evitare dettagli concreti. Ogni volta che Trump ha detto “tra due settimane” si è aperta una finestra quantistica dove tutto è possibile, niente è verificabile e nessuno è responsabile. Il tempo, in questo caso, è uno strumento di potere, non un fatto misurabile.

Da un report di Reuters Venerdi.

Donald Trump, campione del deregulationismo applicato al XXI secolo, ha deciso che l’intelligenza artificiale non deve solo evolvere: deve dominare. E come spesso accade nelle epopee americane, non si guarda troppo ai danni collaterali. Secondo quanto riportato da Reuters, il presidente starebbe valutando una serie di ordini esecutivi per sostenere lo sviluppo dell’AI, con un approccio che prevede l’uso estensivo di terra federale per costruire data center e una corsia preferenziale per i progetti energetici. Un piano perfettamente in linea con la retorica trumpiana: sovranità, velocità e niente burocrazia.

Non si tratta più di “se”, ma di “quanto” manca al prossimo scoppio. Il Medio Oriente è, di nuovo, sull’orlo del baratro. Ma stavolta lo scenario è più cupo, più globale, più carico di follia nucleare e presidenze imprevedibili. Sei giorni di guerra aperta tra Iran e Israele, e l’ex presidente Trump, l’uomo delle frasi a effetto e degli impulsi compulsivi, ha appena chiesto una “resa incondizionata” all’Ayatollah Khamenei. Con tanto di minaccia online: “Sappiamo dove sei, ma non ti uccideremo. Per ora.”

Pausa drammatica. Che fine ha fatto la diplomazia?

Per anni è sembrata una boutade da congresso nerd o una distopia da whitepaper con troppa caffeina: dollari digitali emessi da privati, regolati da leggi federali, scambiati come se fossero moneta vera. Ora non è più teoria. È politica. È legge. È Trump.

Martedì sera, con un inaspettato 68-30, il Senato degli Stati Uniti ha approvato una legge storica che regolamenta per la prima volta in modo organico le stablecoin ancorate al dollaro. Il cripto-dollaro ha quindi trovato casa tra le istituzioni. O almeno, una stanza degli ospiti.

Tim Cook dovrebbe sedersi. Magari con un buon bourbon in mano, mentre guarda in silenzio la schermata dorata del nuovo Trump Phone, che promette miracoli siliconici patriottici. Altro che Cupertino: qui siamo nella Silicon Valley parallela dove l’onshoring non è una strategia industriale, ma una dichiarazione di guerra economica. E dove, attenzione, il jack per le cuffie è sopravvissuto.

Trump lancia la più grande deportazione di massa della storia americana, e questa volta fa sul serio

A Washington il sole sorge rosso sangue quando Trump si sveglia con il dito già sospeso sopra il pulsante pubblica di Truth Social. Le lettere sono maiuscole, l’intonazione è apocalittica, e l’obiettivo, ancora una volta, sono le “città infestate” da immigrati illegali: Los Angeles, Chicago, New York. Tutte roccaforti democratiche. Tutte perfette per alimentare il feticcio del nemico interno.

Il presidente in cerca di rielezione ha rispolverato il suo vecchio cavallo di battaglia: l’invasione. Ma stavolta il cavallo ha blindati al posto degli zoccoli, 4.000 uomini della Guardia Nazionale e 700 Marines schierati direttamente in California, come se si trattasse di Falluja e non di una città americana con un sindaco democraticamente eletto.

Il cielo sopra l’America è libero, o almeno così lo vuole Donald Trump. Con la sua recente firma su una serie di ordini esecutivi che allentano le restrizioni sui droni commerciali, sulle auto volanti e sui jet supersonici, l’ex presidente promette di “ripristinare la sovranità dello spazio aereo americano”. Una frase che, messa su carta intestata della Casa Bianca, suona come l’inizio di una rivoluzione tecnologica. O come l’innesco di un disastro.

Se sei un innovatore della Silicon Valley, un fondo di venture capital, o semplicemente uno smanettone con un DJI e un sogno, questa sembra l’età dell’oro. Se invece indossi un’uniforme del Dipartimento della Difesa o hai un radar puntato su infrastrutture critiche, potresti pensare che stiamo assistendo all’alba di una nuova corsa agli armamenti — questa volta silenziosa, autonoma, e a bassa quota.

Nel grande teatro della politica postmoderna, dove la realtà si piega alla volontà del marketing e la verità è un algoritmo da manipolare, c’è chi litiga su X (Twitter) e chi bombarda nella realtà. Da una parte, Donald Trump e Elon Musk si scannano come due galli da combattimento per la supremazia simbolica dell’ego nazionale. Dall’altra, Israele lancia un attacco diretto contro l’Iran, in quello che appare non solo come un colpo strategico, ma anche come l’effetto collaterale più inquietante dell’assenza americana.

«OUR DEAL WITH CHINA IS DONE» twitta Trump con la sobrietà di un adolescente che ha finalmente ricevuto un like da Elon Musk. È mercoledì mattina, e il Presidente più imprevedibile della storia americana getta la notizia come un osso a una stampa affamata: l’accordo commerciale preliminare con la Cina è stato raggiunto. Una dichiarazione che, in altri tempi, avrebbe acceso i riflettori di Wall Street come Times Square a Capodanno. Ma stavolta no. Il mercato scrolla le spalle, forse sbadiglia. Perché?

I negoziatori di Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un’intesa preliminare su un “quadro” generale, che ora verrà sottoposto ai rispettivi leader per la revisione, nel tentativo di riattivare l’accordo di tregua commerciale siglato a Ginevra il mese scorso.

Alla domanda su eventuali concessioni americane sul controllo delle esportazioni dopo i colloqui di Londra, la Casa Bianca ha evitato dettagli, ribadendo solo il rispetto dell’accordo di Ginevra. Secondo la portavoce Leavitt, la Cina si è detta disponibile ad aprire i suoi mercati agli USA in modo separato e ha acconsentito al rilascio di minerali strategici impiegati nei magneti, secondo i termini già pattuiti a Ginevra.

Nelle strade di Los Angeles, dove la città ribolle sotto la superficie patinata da cartolina, 750.000 dollari di veicoli autonomi Waymo sono andati in fumo, letteralmente. Un incidente isolato? Una follia vandalica da parte di qualche sbandato con un accendino e troppo tempo libero? Forse. Ma più probabilmente è un sintomo. Un segnale. Uno di quei momenti che, se hai l’occhio giusto, ti fanno drizzare le antenne e ti obbligano a mettere in pausa l’entusiasmo da Silicon Valley.

Se volevate un esempio plastico del connubio perverso tra lobby, politica miope e Big Tech in cerca di deregulation, eccolo servito su piatto d’argento: un emendamento, sepolto nella finanziaria proposta da Donald Trump — il suo “big, beautiful bill” — che di fatto congela per dieci anni qualsiasi regolazione statale sull’intelligenza artificiale. Una mossa che ha più il sapore di una sabotaggio preventivo che di una visione strategica. Ma forse è proprio questo il punto: la strategia è uccidere il dibattito sul nascere, mentre si finge di attendere un’ipotetica, mai vista regolamentazione federale.

L’emendamento non si limita a fermare la corsa alla regolazione locale — la sola che negli ultimi anni abbia prodotto qualcosa di concreto — ma revoca retroattivamente anche quelle poche norme già esistenti. Uno stop totale, indeterminato e regressivo, imposto nel momento esatto in cui il settore AI accelera verso un’adozione massiva e incontrollata.

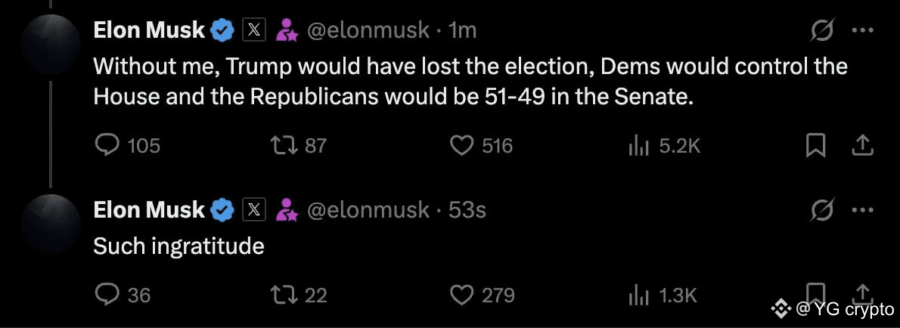

È successo di nuovo. Un altro episodio del più grande reality americano, una tragicommedia di potere, ego e tweet: Elon Musk e Donald Trump, due poli magnetici del narcisismo contemporaneo, si sono scontrati in pubblico come due CEO con troppo tempo libero e un’ossessione condivisa per l’attenzione. Il loro litigio ha avuto il sapore di un wrestling elettorale tra chi vuole dominare Marte e chi ancora pensa di poter ri-conquistare Manhattan. Il risultato? Più fumo che fuoco, ma anche un riflettore impietoso acceso sul rapporto torbido tra la Silicon Valley e la nuova – o meglio, rinnovata – MAGAcronica amministrazione trumpiana.

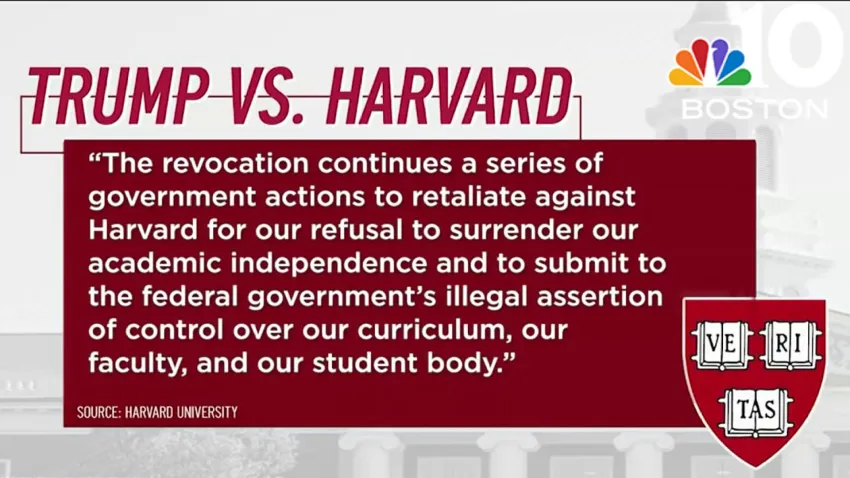

Sembrava una battaglia culturale. È diventata un assalto istituzionale. In un proclama dai toni apocalittici – firmato con l’enfasi di chi ama più la guerra che la diplomazia – l’amministrazione Trump ha vietato formalmente all’Università di Harvard di accettare nuovi studenti internazionali. Non solo: ha ordinato una revisione delle attuali iscrizioni straniere con la minaccia concreta di revoca dei visti. Motivo? “Rischi per la sicurezza nazionale”. Ovviamente, c’è di mezzo la Cina. E il sospetto, sempreverde, che dietro ogni studente con un laptop si nasconda un agente del Partito Comunista.

La notizia, se la si legge di fretta, pare una banale ristrutturazione burocratica: l’AI Safety Institute del Dipartimento del Commercio americano cambia nome e si trasforma nel Center for AI Standards and Innovation. Ma sotto questa vernice lessicale si cela una vera rivoluzione geopolitica mascherata da riforma amministrativa. Non è più questione di “sicurezza”, bensì di supremazia. E soprattutto: non è più una questione globale, ma eminentemente americana. “Dominanza sugli standard internazionali”, come ha dichiarato il Segretario al Commercio Howard Lutnick. Una frase che potrebbe uscire da un meeting di strategia militare più che da un piano di governance tecnologica.

Benvenuti nel 2025, dove l’assurdo ha preso la residenza a tempo indeterminato e l’Intelligenza Artificiale è diventata la nuova ghostwriter dell’establishment. Eccoci dunque a parlare di Donald Trump, dinosauri geneticamente resuscitati, e confini militarizzati con velociraptor. No, non è la sinossi di un nuovo film di Adam McKay. È solo l’ultima frontiera della disinformazione plausibile, firmata Deepfake.

Era tutto troppo bello per durare. Il bromance postmoderno tra Donald Trump ed Elon Musk una miscela tossica di testosterone, libertarismo fiscale e narcisismo performativo — ha cominciato a scricchiolare sotto il peso di una delle cose più antiche del mondo: i soldi. Ma non soldi qualsiasi. Parliamo del disegno di legge sulla spesa federale, un pachiderma legislativo definito da Musk come “disgustoso abominio”, con un vocabolario degno di un predicatore texano in un rave.

Come nei migliori romanzi di fantapolitica, ma senza bisogno di inventare nulla, la realtà si prende la scena con l’eleganza rozza del potere crudo. Donald Trump ha deciso di ritirare la nomina di Jared Isaacman alla guida della NASA. Un nome che ai più dirà poco, ma che per Elon Musk e il suo impero interplanetario valeva oro. Letteralmente. L’oro dei contratti spaziali, quelli che gonfiano i bilanci di SpaceX come booster al decollo. La motivazione ufficiale? Isaacman ha avuto la malaugurata trasparenza di donare in passato ai Democratici. Imperdonabile eresia per il Gran Sacerdote di Mar-a-Lago.

Las Vegas, 2025. Mentre fuori le slot continuano a mangiare sogni, dentro il Bitcoin 2025 Conference si costruisce un futuro che non lascia spazio a mezze misure: o sei dentro, o sei obsoleto. Sul palco, David Sacks, il nuovo “AI & Crypto Czar” della Casa Bianca trumpiana, non sta recitando. Sta dettando linea. E la linea è chiara: compra Bitcoin, distruggi i nemici, trivella tutto ciò che può produrre energia, e prepara il terreno per una simbiosi inedita tra intelligenza artificiale e moneta decentralizzata.

Chi pensava che l’amministrazione Trump 2.0 fosse una riedizione grottesca della prima, non ha ancora capito che stavolta c’è un piano. Un’agenda precisa. E un ex investitore di PayPal Mafia, diventato regista della più cinica riconversione tecnologica della politica americana.

Il palcoscenico della politica commerciale globale si è trasformato ancora una volta in uno spettacolo ad alta tensione. Trump, da sempre più showman che statista nel senso classico, ha colpito ancora su Truth Social, quella sua arena personale dove il filtro istituzionale evapora come un tweet di Musk alle tre del mattino. Stavolta al centro della scena ci sono le trattative commerciali con l’Unione Europea, la Cina come spettatore interessato, e un’icona tech come Apple usata come leva simbolica e semantica. La parola d’ordine? Tariffe parola chiave principale. Intorno a lei orbitano “negoziati commerciali”, “Apple” e “Trump”, come satelliti in cerca di una nuova orbita geopolitica.

La narrativa del “riportiamo il lavoro a casa” è una delle più redditizie in politica, specie se si ha bisogno di distrarre l’elettorato da guerre commerciali auto-inflitte, deficit fuori controllo e un PIL che si trascina con la grazia di un pachiderma zoppo. Ma quando il protagonista di questa farsa è Donald Trump, e l’obiettivo si chiama Apple – con tutti i suoi iPhone cuciti al millimetro in catene di montaggio asiatiche iper-ottimizzate – il risultato è più un esperimento di fantascienza industriale che una politica economica coerente. La keyword qui è reshoring, ma con sfumature grottesche.

rump minaccia di piazzare un bel 25% di tariffa su ogni iPhone venduto negli USA ma prodotto all’estero. Così, per par condicio, include pure Samsung e chiunque osi vendere smartphone senza ingrassarli prima di orgoglio a stelle e strisce. Il concetto: o fabbrichi qui, o paghi il dazio del patriottismo. Eppure, c’è un piccolo ostacolo: la realtà tecnica ed economica. Anzi, diciamola meglio: la realtà ha appena fatto un sorriso cinico e alzato il dito medio.

In un’epoca in cui la linea tra potere politico e interessi personali si assottiglia fino a scomparire, Donald Trump alza la posta: una cena a porte chiuse nel suo esclusivo golf club fuori Washington per centinaia dei più ricchi investitori del suo memecoin $TRUMP. Non un semplice evento sociale, ma una fusione senza precedenti tra il potere presidenziale e un affare privato che, come minimo, grida “corruzione” a gran voce. Il palcoscenico è la sua proprietà privata, il pubblico esclusivo, e la posta in gioco miliardi di dollari che si muovono dietro le quinte, senza trasparenza.

Non è il solito incontro di lobbyisti o donatori; qui il protagonista è un asset digitale lanciato a tre giorni dall’insediamento di Trump, una mossa che ha gonfiato il suo patrimonio personale di miliardi, mentre gli etici si strappano i capelli. La sua promessa su Truth Social di mantenere l’America “dominante” nelle criptovalute suona più come un manifesto di potere che un impegno politico. Il tutto condito da una scenografia studiata: il leggendario sigillo presidenziale sulla lectern, nonostante la stampa fosse esclusa, e un manipolo di manifestanti sotto la pioggia a protestare contro “la corruzione crypto” e “i re senza corona”.

L’America ha appena partorito il suo mostro legislativo più distopico, ed è così orgogliosa da metterci un nome da spot pubblicitario anni ‘90: “One Big Beautiful Bill”. Bello? Forse per chi lo ha scritto, votato e sponsorizzato con un sorrisetto di plastica da fondo schiena. Per il resto del paese e per chi guarda da fuori è un colpo di grazia alla sovranità digitale, alla tutela ambientale, ai diritti civili e al buon senso.

Alla Camera, i Repubblicani l’hanno approvato con una maggioranza risicata e l’appoggio inequivocabile del solito fantasma di Mar-a-Lago. Ora tocca al Senato. Ma già si annusa la tensione fra i falchi conservatori che, a tratti, sembrano ancora ricordarsi cos’è il federalismo.

C’è una cosa che Trump sa fare meglio di molti altri: trasformare l’indignazione morale in una clava politica. E il Take It Down Act, appena firmato con grande fanfara presidenziale, è l’ennesimo esempio. Una legge che, sulla carta, promette di proteggere le vittime di immagini intime non consensuali (NCII), comprese quelle generate da intelligenza artificiale, ma che in pratica apre le porte a una nuova stagione di censura discrezionale e abusi normativi. Il tutto condito dall’ormai familiare retorica trumpiana del “sono io la vera vittima di internet”.

Nel deserto saudita, dove un tempo si cercava l’acqua, oggi si trivella per qualcosa di molto più volatile: l’influenza tecnologica globale. E questa volta, non sono solo i soliti emiri a muovere il gioco, ma un tavolo imbandito con carne pesante: Amazon, OpenAI, NVIDIA, BlackRock e SpaceX. Tutti con i jet parcheggiati a Riyadh, stretti intorno a un Mohammed bin Salman che recita il ruolo di anfitrione post-petrolifero, mentre Donald Trump — l’uomo che vende i sogni come se fossero condomini a Las Vegas — rilancia con un piano da One Trillion Dollar Baby.

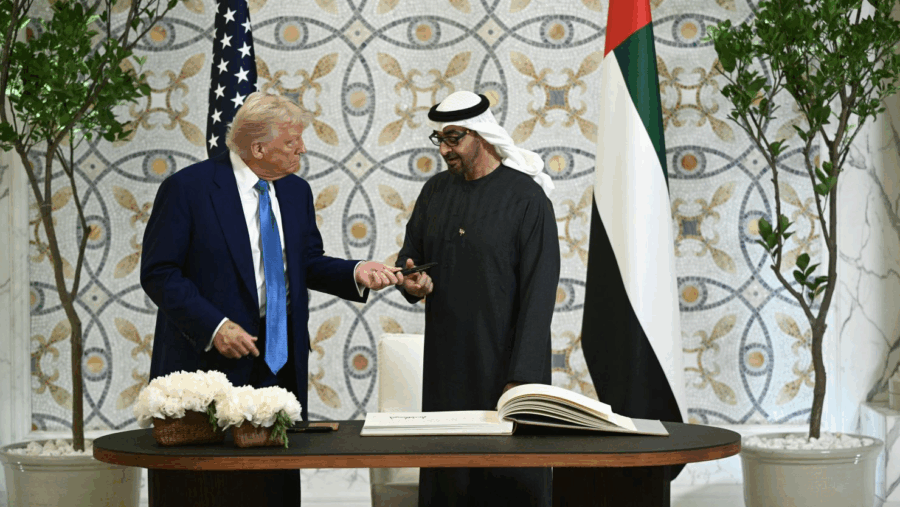

Abu Dhabi, maggio 2025. Donald Trump, in una delle sue più teatrali apparizioni internazionali, ha inaugurato insieme al presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, il più grande campus di intelligenza artificiale fuori dagli Stati Uniti: un colosso da 5 gigawatt di potenza computazionale, destinato a diventare il cuore pulsante dell’AI globale.

Dietro le foto ufficiali e le strette di mano, si cela una strategia precisa: posizionare gli Emirati come snodo centrale tra Occidente e Sud Globale, offrendo potenza di calcolo a bassa latenza a quasi metà della popolazione mondiale. Il campus, costruito da G42 e gestito in collaborazione con aziende americane, sarà alimentato da fonti nucleari, solari e a gas, con l’obiettivo di minimizzare le emissioni di carbonio.

Se pensavi che le visite presidenziali servissero a scattare selfie diplomatici e stringere mani sudate sotto il sole del deserto, beh, ti sbagliavi di grosso. Donald Trump — sempre lui, l’inevitabile imprenditore travestito da presidente — ha appena fatto esplodere una pioggia d’oro tra Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti per un totale di oltre 200 miliardi di dollari, lanciando una chiara provocazione a chi pensava che l’America stesse perdendo terreno nel gioco geopolitico globale. E no, non è solo una “photo op”. Qui ci sono motori, aerei, trivelle, data center e gallio. Tanto gallio.

Il cuore pulsante dell’accordo è un investimento da 14,5 miliardi di dollari tra Boeing, GE Aerospace e Etihad Airways, per la fornitura di 28 aerei tra 787 Dreamliner e il nuovo 777X, con motori rigorosamente made in GE. Non è solo una bella notizia per gli appassionati di aviazione, è un’iniezione diretta nell’economia manifatturiera americana, una sorta di pacemaker industriale travestito da ordine commerciale. Il messaggio è chiaro: il cielo del Golfo è blu, ma i profitti sono a stelle e strisce.