L’Italia, com’è noto, è storicamente in ritardo nell’ambito delle tecnologie digitali, e in particolare nella comprensione e nell’applicazione dell’intelligenza artificiale. Il ritardo è duplice: da un lato è tecnologico, dall’altro è legato alla scarsità degli investimenti. A questo si aggiunge, oggi, un ulteriore ritardo sul piano normativo. È ancora in fase di approvazione, infatti, un disegno di legge presentato ormai da quindici mesi dal governo.

Tuttavia, non si può dire che lo stesso valga per la Camera dei Deputati. Fin dall’inizio della legislatura, è stato avviato un percorso virtuoso, in collaborazione con il mondo accademico italiano, volto a sviluppare modelli d’intelligenza artificiale capaci di supportare concretamente il lavoro parlamentare. E sotto questo profilo, quello della trasformazione digitale delle istituzioni rappresentative, la Camera dei Deputati si è affermata come un punto di riferimento riconosciuto a livello internazionale. Non a caso, durante l’ultimo G7 è stato esplicitamente menzionato e apprezzato il ruolo pionieristico svolto proprio da questa istituzione.

Siamo dunque alla vigilia dell’introduzione di nuovi strumenti digitali, pensati per migliorare significativamente non solo l’efficienza dell’attività parlamentare, ma anche il lavoro degli uffici e la qualità del dialogo con i cittadini.

Verbatim

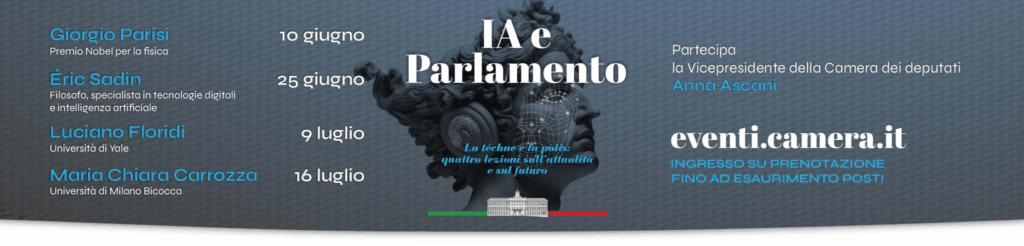

Questa iniziativa, ci spiega l’On. Ascani nasce dal lavoro del Comitato per la Documentazione, che ho l’onore di presiedere, e che riunisce colleghe e colleghi appartenenti a tutte le forze politiche. Un dettaglio tutt’altro che irrilevante, perché il lavoro svolto, che considero senza esitazioni straordinario, è frutto di una sintesi tra sensibilità politiche molto diverse, spesso perfino contrapposte su altri temi. Eppure, su questo fronte, siamo riusciti a costruire un terreno comune. Ciò è stato possibile grazie all’accompagnamento costante dell’amministrazione della Camera, che ha dimostrato un dinamismo raro, una capacità di ascolto e di elaborazione operativa che meritano di essere sottolineati.

Il punto a cui siamo giunti oggi, e ciò che ancora intendiamo sviluppare nei prossimi mesi, è il risultato diretto di questo dialogo virtuoso tra politica e amministrazione. In termini concreti, cosa abbiamo fatto? SI è ripreso e rilanciato un lavoro già avviato nella scorsa legislatura, sempre all’interno del Comitato per la Documentazione. In questo Paese è sport nazionale intestarsi i meriti di tutto ciò che funziona, anche quando il seme è stato piantato altrove e in questo caso, il seme era stato piantato eccome.

Già allora si era delineato un approccio importante, lungimirante, che ha posto le basi per il percorso attuale. Un ciclo di seminari, con la partecipazione di autorevoli esperti e studiosi, ha contribuito a dare forma e sostanza alla riflessione.

Alla fine del 2022 è arrivata quella che possiamo definire senza esitazione la grande discontinuità: l’intelligenza artificiale generativa. Una novità che non ci ha lasciati indifferenti e che, anzi, ci ha spinti a fare un passo deciso in avanti. Il primo passo, forse il più importante, è stato metterci in ascolto. Non solo degli esperti di tecnologia, ma anche e soprattutto di coloro che riflettono sulle implicazioni più profonde: filosofi, eticisti, giuristi, studiosi della comunicazione. Figure capaci di restituirci la portata reale di questa rivoluzione, che è sì tecnologica, ma anche culturale, antropologica, politica.

Papa Leone XIV in un’affermazione che ci ha colpiti per lucidità e provocazione ha definito l’intelligenza artificiale generativa come la seconda rivoluzione industriale. Una rivoluzione che non si limita a riorganizzare la produzione, ma che entra direttamente nella trama quotidiana delle nostre vite, alterando gli equilibri consolidati tra sapere, potere e informazione. I rischi?

Numerosi e stratificati. Dal controllo sociale sempre più pervasivo alla compromissione della privacy individuale. Dalla minaccia alla tenuta occupazionale in interi settori, all’urgenza di tutelare i diritti dei minori, sempre più esposti a contenuti prodotti da algoritmi impersonali ma estremamente persuasivi.

Poi c’è il nodo più delicato, quello che ci ha appassionato e preoccupato in egual misura: la democrazia. Le tecnologie generative dai deepfake alla manipolazione semantica dell’informazione pongono interrogativi drammatici sulla trasparenza delle campagne elettorali, sulla possibilità stessa di una cittadinanza informata, sulla resilienza dell’opinione pubblica rispetto a contenuti sofisticati, verosimili, ma del tutto artefatti.

La distorsione dell’informazione non è più un effetto collaterale, ma una possibilità strutturale incorporata negli strumenti stessi e questo scenario impone alla politica se vuole ancora avere un senso di riappropriarsi del proprio ruolo, prima che siano altri a scrivere le regole.

Di fronte a questa rivoluzione non c’è alcun argine manuale che tenga: non la bloccheremo con le mani, dunque dobbiamo accoglierla dettando noi le regole, imprimendole i valori che riteniamo irrinunciabili. Se l’uomo e la donna, va da sé resta il perno irrinunciabile, e se non accettiamo che l’intelligenza artificiale sostituisca il lavoro umano ma piuttosto lo potenzi, allora la strada è una sola: sperimentare, qui, dentro la Camera dei Deputati.

Così si è scelto l’unica via sensata: aprire una sperimentazione autentica. Lanciare una manifestazione di interesse in tre ambiti, rivolta all’università, ai centri di ricerca, a chiunque là fuori potesse aiutarci a capire come far entrare questa tecnologia restando fedeli a trasparenza ed etica, principi irrinunciabili. Il risultato di mesi di lavoro culminerà il 9 luglio, quando presenteremo tre prototipi che l’amministrazione sta rifinendo; ciascuno di essi verrà “stressato” da gruppi indipendenti, perché la consistenza nel nostro gergo non è un dettaglio ornamentale ma la condizione minima di serietà.

I tre prototipi sono concepiti per assistere l’amministrazione nella redazione di documenti complessi: penso, ad esempio, al Rapporto sulla legislazione.

Il primo è già stato battezzato Norma non è stato semplice sceglierne il nome, ammetto, ma il risultato ha anche un certo garbo e potrebbe presto estendersi a ogni dossier prodotto dagli uffici. Non parliamo di “intelligenza artificiale” come fosse una creatura aliena: preferiamo definirla “intelligenza aumentata”. Proprio come in realtà aumentata si sovrappongono livelli di informazione al mondo fisico, qui l’obiettivo è potenziare le competenze già in campo, rendendo il lavoro dell’amministrazione più snello, più rapido, più incisivo. In breve, non un surrogato dell’intelletto umano, ma un amplificatore delle sue migliori qualità.

Il secondo ambito, forse quello che ha suscitato più sorrisi e malintesi, riguarda il lavoro dei deputati e delle deputate. Qualcuno, con una certa vena di ironia o forse di speranza mal riposta ha pensato che si volesse sostituire i parlamentari con applicazioni di intelligenza artificiale.

Nessuno qui crede che un algoritmo possa replicare il ruolo politico, rappresentativo e umano di chi siede in quest’Aula. Semmai il contrario. L’obiettivo, anche in questo caso, è semplice e radicale allo stesso tempo: non sostituire, ma rafforzare. Non spersonalizzare, ma potenziare.

Il supporto che si intende introdurre riguarda la scrittura degli emendamenti, la redazione delle proposte legislative, con un’attenzione particolare alla chiarezza, alla semplicità, alla coerenza. Perché diciamolo con franchezza: il corpus normativo non brilla sempre per linearità e ordine.

Non di rado la sovrapposizione, la duplicazione, l’ambiguità lessicale hanno finito per appesantire e disorientare cittadini, imprese, giuristi, persino noi stessi. In questo, l’uso intelligente dell’intelligenza artificiale quella vera, quella trasparente, tracciabile, auditabile può offrirci una mano preziosa. Non certo per scrivere al posto nostro, ma per aiutarci a scrivere meglio. Per allineare i testi normativi agli standard che la democrazia richiede: comprensibilità, accessibilità, precisione.

Poi c’è il terzo ambito, quello più delicato, quello che ci ha accompagnati con discrezione ma con forza in ogni passo del percorso. È il terreno delle criticità, delle preoccupazioni, delle soglie etiche che non possono essere eluse.

È lì che si riapre la questione fondamentale: quale ruolo vogliamo che il Parlamento conservi o recuperi in un’epoca dominata dalla trasformazione tecnologica?

Gli autori del volume, lo illustrano bene: l’adozione dell’intelligenza artificiale nei processi istituzionali non può e non deve tradursi in una deresponsabilizzazione o in un’ulteriore opacizzazione delle decisioni. Al contrario, deve rafforzare la centralità dell’istituzione, valorizzarne la funzione, rinnovarne la forza di proposta e di controllo. È in gioco non solo l’efficienza, ma la legittimità stessa della democrazia rappresentativa nel tempo degli algoritmi.

Il terzo ambito è, senza mezzi termini, il più ambizioso: riguarda il cittadino, ossia il soggetto che, almeno in teoria, dovrebbe essere il destinatario finale di ogni rivoluzione tecnologica che abbia a cuore la democrazia. E in questo caso l’oggetto della sperimentazione si chiama con una creatività degna di nota DepuChat.

Un nome che suona quasi come un gioco, ma che in realtà nasconde un’operazione politica e culturale estremamente seria: restituire accessibilità, chiarezza e immediatezza al rapporto tra eletti ed elettori, senza filtri, senza troppe mediazioni e soprattutto senza bisogno di essere esperti di diritto parlamentare per capire che cosa succede tra i banchi di Montecitorio.

L’idea è semplice solo in apparenza: permettere al cittadino comune di interrogare il sito della Camera dei Deputati, in linguaggio naturale, e ricevere risposte immediate, fondate, leggibili, tratte unicamente da fonti ufficiali e documentazione certificata. In altre parole, un’interfaccia conversazionale che possa fare da ponte tra l’informazione istituzionale spesso ostica, se non ermetica –

e la curiosità legittima dell’elettore. E qui si gioca una sfida cruciale: quella dell’accountability. Semplificare, sì, ma non banalizzare. Rendere accessibile, certo, ma senza concedere nulla all’approssimazione.

Ed è proprio su questo punto che le cose si complicano. Perché come ci ha ricordato il professor Giorgio Parisi, anche il miglior Chatbot ha un vizio difficile da estirpare: quando non sa, inventa. È la celebre e famigerata “hallucination”, la bugia involontaria, l’errore con tono assertivo che mina alle fondamenta la fiducia.e quando la fiducia viene meno, l’accountability si frantuma. Un cittadino che chiede “cosa ha votato il mio deputato su questa legge?” e riceve una risposta falsa – magari detta con sicurezza dal tono neutrale di un assistente virtuale è un cittadino che, giustamente, si sentirà preso in giro.

Ecco perché DepuChat non è solo un giocattolo tecnologico. È un test di maturità istituzionale. È il tentativo di coniugare trasparenza e precisione, sintesi e rigore, accessibilità e affidabilità.

Per riuscirci, si è scelto di basare il sistema su dati esclusivamente provenienti dalla Camera, depurati da ogni interferenza esterna. L’uso di modelli open source “il più possibile puliti”, come è stato detto è parte della strategia di contenimento dell’errore, ma non basta. Serve una vigilanza continua, un lavoro certosino di validazione, una tensione etica che accompagni ogni passaggio, ogni release.

Quello che si sta costruendo, insomma, non è semplicemente un assistente digitale, ma una nuova forma di relazione tra istituzioni e cittadini. Un modo per abbattere la barriera di incomprensibilità che spesso separa l’Aula dai corridoi della vita reale. Un gesto di fiducia, ma anche una presa di responsabilità: offrire uno strumento che renda più semplice e diretto il legame tra rappresentanti e rappresentati.

E non è un caso che questo percorso non sia stato improvvisato, né calato dall’alto. È il frutto di un processo di ascolto, costante e ostinato, che ha coinvolto tecnologi, filosofi, giuristi, funzionari, deputati. Un processo che ha mantenuto fermo il riferimento alla Costituzione, al ruolo dei Parlamenti, all’idea – non negoziabile – che le istituzioni debbano uscire rafforzate da questa transizione, non svuotate. La Camera dei Deputati, in questo esperimento, non si limita a essere un utilizzatore tardivo di tecnologie sviluppate altrove. Rivendica, invece, un ruolo di protagonismo, di pionierato istituzionale. Non subisce la rivoluzione, la abbraccia. Ma lo fa con discernimento, con prudenza progettuale, con una consapevolezza che in Italia, raramente, si è vista in materia di tecnologia.

Ecco perché oggi possiamo permetterci di raccontarlo con un certo orgoglio, persino con un po’ di entusiasmo. Perché non si tratta di una semplice operazione di maquillage digitale, né di un’ennesima promessa futurista buona per un comunicato stampa. Si tratta, piuttosto, di un cantiere politico e culturale che punta dritto al cuore del rapporto tra tecnologia e democrazia. E che sceglie, non senza coraggio, di iniziare proprio da qui: dal Parlamento.

Le assemblee rappresentative nell’era dell’intelligenza artificiale” a cura di Davide De Lungo e Giovanni Rizzoni.

Si tratta di una raccolta di saggi che esplorano i profili costituzionali dei cambiamenti in atto, con particolare attenzione alle implicazioni dell’intelligenza artificiale. Un tema di indubbio interesse per molte ragioni.

Di Seguito presentazione

Vedi Anche La Lezione del Nobel Giorgio Parisi