OpenAI ha trasformato la sua conferenza annuale in una vetrina che non si accontenta più di mostrare modelli: vuole orchestrare un intero flusso di valore attorno a ChatGPT, con app integrate, una versione di Codex pensata per scrivere codice come un apprendista iperattivo, e Sora 2 che promette di mettere il cinema in una API. Questo non è un aggiornamento minore; è la dichiarazione di intenti di un’azienda che vuole essere piattaforma, editore e marketplace contemporaneamente.

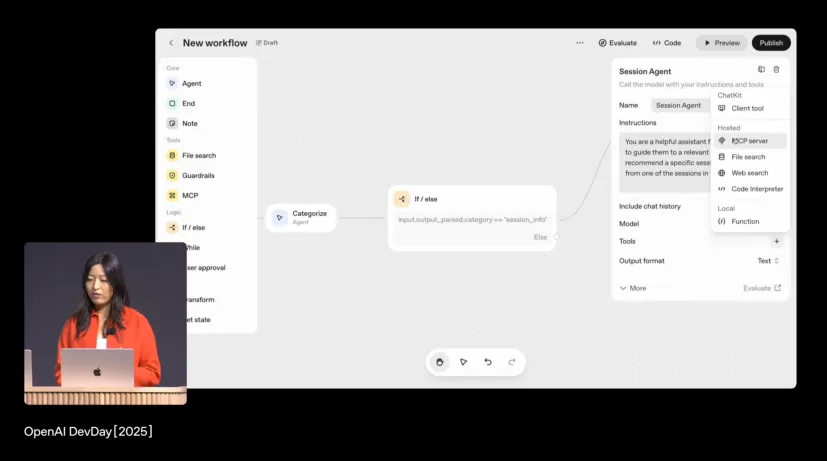

La novità più visibile è la capacità di eseguire app dentro ChatGPT. ChatBot che diventa shell per strumenti terzi non è un capriccio estetico: è la trasformazione di un’interfaccia conversazionale in un ambiente operazionale dove si passa dal chiedere al fare con pochi comandi. Il live demo con Canva che genera poster e poi un pitch deck, e con Zillow che mostra una mappa interattiva di case in vendita a Pittsburgh, non erano esercizi di stile ma prove di fattibilità per un ecosistema che includerà Booking.com, Coursera, Figma, Spotify, e altri nomi noti nelle prime integrazioni. Gli sviluppatori possono accedere all’SDK in anteprima, mentre la directory delle app e le linee guida sulla monetizzazione arriveranno a breve. Questo cambia la scommessa di OpenAI: da modello come prodotto a modello come piattaforma di servizi.

Sora 2 non è solo più realistica; è pensata per entrare nelle pipeline creative delle aziende. OpenAI dichiara miglioramenti nella fisica percepita, nel controllo della narrazione e nella sincronizzazione audio-video, e mostra già casi d’uso industriali, come Mattel che usa Sora 2 per prototipare spot e concept di prodotto. Questo sposta la questione del diritto d’autore e delle licenze dal piano accademico a quello commerciale: se Sora 2 permette «camei» di personaggi famosi e modelli prototipali di brand, la gestione dei diritti e dei ricavi diventa cruciale, e OpenAI lo sa bene visto che sta proponendo modelli di revenue sharing e opzioni di opt-in per i titolari dei diritti. Il risultato è familiare: più utilità, più attrito legale.

Sul fronte del codice, Sam Altman ha preso il palcoscenico per presentare GPT-5 Codex, una versione ottimizzata per attività di coding agentico che, a detta sua, sta diventando una parte strutturale del lavoro quotidiano in azienda. La dichiarazione che «quasi tutto il nuovo codice scritto oggi in OpenAI è scritto dagli utenti di Codex» suona come un manifesto di fiducia nella disintermediazione del lavoro umano, e insieme come avvertimento: l’automazione del coding non è un futuro ipotetico, è una realtà che rimodella i team di engineering e il loro controllo qualità. GPT-5 Codex promette maggiore velocità, integrazioni con Slack e strumenti di sviluppo, e capacità di lavorare su compiti lunghi per ore, riducendo il carico ripetitivo sugli ingegneri umani.

Il tentativo di trasformare ChatGPT in una piattaforma di app pone interrogativi antichi in chiave moderna. Chi decide le regole del marketplace? Quali saranno i criteri per la monetizzazione e per la moderazione? OpenAI parla di linee guida e revisione delle app, ma lascia aperto il tema più vasto: se ChatGPT diventa il luogo principale dove gli utenti acquistano, apprendono e creano, allora la governance di quell’ambiente assume un peso politico e commerciale enorme. Si tratta di regole tecniche, ma anche di scelte editoriali e finanziarie che definiscono cosa viene favorito e cosa no.

La mossa verso app integrate non è soltanto una leva di prodotto; è una risposta indiretta ai problemi di retention e monetizzazione che assillano le piattaforme AI. Rendendo ChatGPT un hub dove si prenota, si ascolta musica, si crea contenuti e si compra, OpenAI cerca di aumentare la frequenza d’uso e l’impegno dell’utente. Questo però rimescola le priorità: la cura dell’esperienza utente, la separazione tra suggerimento e pubblicità, e la protezione dei dati personali diventano materia di progetto centrale, non perfezionamenti marginali. I rischi di conflitto di interesse commerciale, o di preferenza algoritmica per partner paganti, non sono speculazioni astratte ma scenari pratici da regolamentare.

Il tono dell’evento è stato ambizioso ma calibrato: OpenAI non vuole solo stupire con demo spettacolari, vuole rassicurare developer e investitori che la tecnologia è matura per l’impiego quotidiano. La presentazione di strumenti come AgentKit e l’SDK per app è un riconoscimento pragmatico che le API devono evolvere in prodotti developer-first, con workflow puliti e strumenti di integrazione. Questo approccio funziona se la promessa di produttività si traduce in vera qualità del software e non solo in automazione delle attività meno creative. Il confronto con gli sviluppatori sarà il vero banco di prova.

C’è poi il capitolo reputazione e regolamentazione. Dopo critiche su sicurezza, consumo energetico dei data center e dispute pubbliche con figure di alto profilo, OpenAI sembra scegliere una strategia duplice: accelerare l’adozione commerciale mentre formalizza opzioni di controllo per i detentori di diritti e strumenti di supervisione. Questo non cancella le frizioni del passato, ma le mette sotto una lente pratica: la governance dei contenuti, la responsabilità per output problematici e la trasparenza dei sistemi saranno testate sul campo, non nei papers accademici. La posta in gioco è la fiducia dell’opinione pubblica e la possibilità di evitare interventi regolatori più drastici.

Il quadro strategico è lineare e audace: costruire un hub dove modello, app e flussi di pagamento convivono. Questo promette ricavi ricorrenti e una base utente incollata all’interfaccia, ma porta con sé responsabilità che non possono essere delegate solo agli algoritmi. La commistione tra prodotto e mercato solleva anche una domanda antropologica: quanto della creatività, del giudizio e dell’autorità decisionale vogliamo esternalizzare a agenti che possono elaborare dati, ma non possiedono intenzione morale? Se la risposta sul mercato è accelerare l’automazione, allora avremo software più veloce e imprese meno resilienti sul piano critico.

In chiusura senza verità definitive, DevDay 2025 non è stata la celebrazione di un singolo modello ma il lancio di un ecosistema in competizione con le piattaforme digitali consolidate. OpenAI ha messo a disposizione strumenti che promettono di rendere i processi creativi e operativi più veloci, meno costosi e più integrati, ma ha anche spalancato il campo a problemi di regolamentazione, governi aziendali e scelte etiche complesse. Chiunque pensi che si tratti solo di tecnologia pura, ha mancato il punto: si tratta di ridisegnare chi detiene l’interfaccia che decide cosa conta nel mondo digitale.